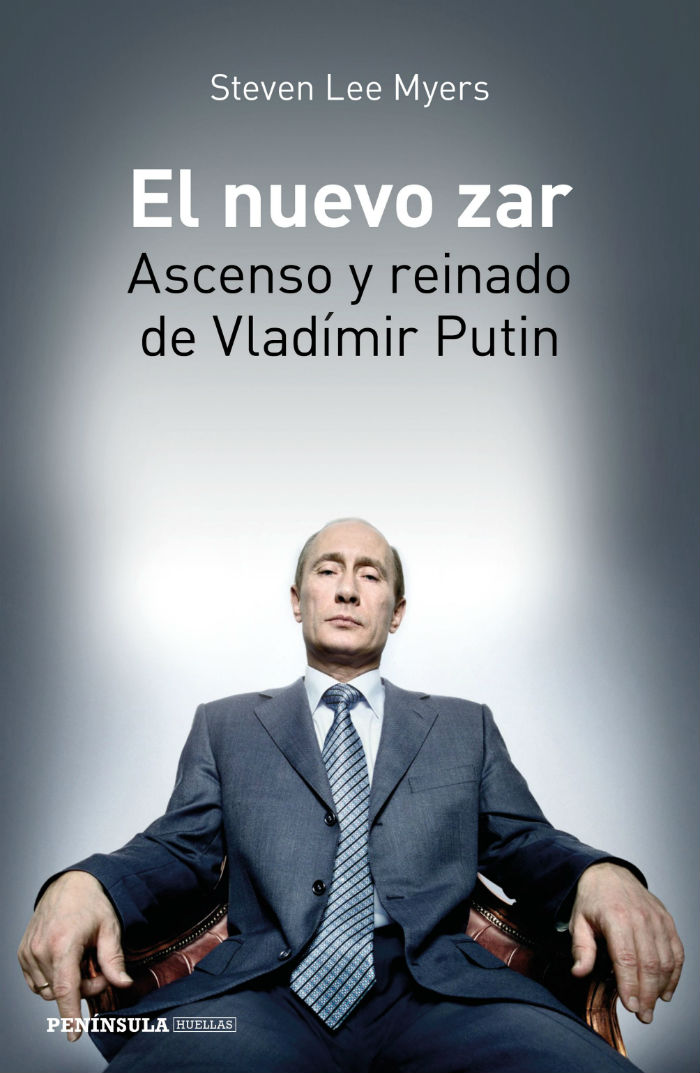

“El nuevo zar no es la primera biografía de Putin, pero es la mejor que hay”, ha dicho The Washington Post. La escribió el corresponsal de The New York Times en Pekín, Steven Lee Myers.

El nuevo zar. Ascenso y reinado de Vladímir Putin, es la biografía esencial de unos de los líderes más importantes de la historia contemporánea, y en exclusiva para los lectores de SinEmbargo, con la autorización de Planeta, se presenta un fragmento del primer capítulo.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La importancia de la nueva Rusia, que actúa cada vez con mayor descaro, hace que sea más relevante que nunca conocer y entender a su formidable y ambicioso líder. Las numerosas reformas internas que Vladímir Putin ha puesto en marcha —entre ellas, una reducción de los impuestos y mejoras en todo lo relacionado con el derecho a la propiedad— han ayudado a desvelar el potencial de un país cuya primera experiencia con la democracia, tras la caída de la Unión Soviética, vino envuelta en crimen, pobreza e inestabilidad. Su talante, por otro lado, ha dado paso a un nuevo autoritarismo, inflexible en su brutal represión de la disidencia y muy asertivo, desde un punto de vista político y militar, en regiones como Crimea y el Próximo Oriente.

El nuevo zar, de Steven Lee Myers, es la crónica fascinante del ascenso al poder de Putin, desde su infancia en Leningrado, en la más absoluta de las pobrezas, hasta su consolidación en el poder en el Kremlin, pasando, entremedias, por todo el escalafón del KGB. Estamos ante la biografía esencial de uno de los más importantes líderes de la historia reciente, un hombre cuyo reinado implacable ha quedado ligado de forma inextricable al futuro a corto plazo de Rusia.

Steven Lee Myers es periodista y trabaja para The New York Times desde 1989. En la actualidad ocupa la corresponsalía de Pekín, en China. Fue corresponsal en Moscú durante siete años, en Bagdad otros dos y también ha cubierto la información sobre la Casa Blanca, el Pentágono y la Secretaría de Estado en Washington, DC. El nuevo zar es su primer libro.

Capítulo 1

HOMO SOVIETICUS

Vladimir Spiridonovich Putin se asomó lentamente por entre los cráteres del campo de batalla junto al río Nevá, a unos 48 kilómetros de Leningrado. Las órdenes que traía parecían suicidas. Debía hacer un reconocimiento de las posiciones alemanas y, de ser posible, capturar un “buche”; en la jerga, un soldado para interrogar. Era el 17 de noviembre de 1941, ya hacía un frío penetrante y el degradado ejército de la Unión Soviética ahora luchaba con desesperación por evitar su completa destrucción a manos de la Alemania nazi. Los últimos tanques de reserva en la ciudad habían cruzado el Nevá la semana anterior y los comandantes de Putin ahora tenían órdenes de abrirse camino entre posiciones fuertemente defendidas por 54 000 infantes alemanes. La única opción era obedecer. Él y otro soldado se acercaron a una zorrera en un frente demarcado por trincheras, hendido de proyectiles, manchado de sangre. Un alemán se incorporó de repente y sorprendió a los tres. Durante un instante eterno, nada sucedió. El alemán reaccionó primero, le quitó el seguro a una granada y la lanzó. Aterrizó cerca de Putin, mató a su compañero y a él le hirió las piernas con metralla. El soldado alemán escapó, dando por muerto a Putin. “La vida es tan simple, realmente”, diría décadas más tarde un hombre que recontó la historia con particular fatalismo.

Putin, de 30 años entonces, yacía herido en la cabeza de un puente sobre la orilla oriental del Nevá. Los comandantes del Ejército Rojo habían volcado tropas que vadeaban el río, con la esperanza de romper el sitio de Leningrado, que había comenzado dos meses antes, cuando los alemanes capturaron Shlisselburg, una antigua fortaleza ubicada en la desembocadura del Nevá, pero los esfuerzos fueron en vano. Los alemanes llevaron a cabo un sitio que duraría 872 días y mataría a un millón de civiles como consecuencia de los bombardeos, la hambruna o la enfermedad. “El Führer ha decidido borrar la ciudad de San Petersburgo de la faz de la Tierra”, declaró una orden secreta alemana el 29 de septiembre. No se aceptaría la rendición. El bombardeo por aire y tierra sería el instrumento utilizado para la destrucción de la ciudad y el hambre sería su cómplice, dado que “alimentar a la población no puede recaer en nosotros, ni debería”. Nunca en la historia una ciudad moderna había padecido un sitio como ese.

“¿Es esta la última de sus derrotas?”, fue el cable que Joseph Stalin envió, furioso, a los defensores de la ciudad el día posterior al inicio del sitio. “¿Acaso ya tienen decidido entregar Leningrado?”. El telegrama estaba suscrito por toda la dirigencia soviética, incluido Vyacheslav Molotov, quien en 1939 había rubricado junto a su homólogo nazi, Joachim von Ribbentrop, el infame pacto de no agresión, ahora traicionado. De ningún modo fue la última derrota. La caída de Shlisselburg coincidió con ataques aéreos feroces sobre Leningrado, incluido uno que incendió el principal almacén de alimentos de la ciudad. Las fuerzas soviéticas que defendían la ciudad estaban desorganizadas, al igual que en el resto de toda la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, la invasión nazi que comenzó el 22 de junio de 1941, había aplastado las defensas soviéticas a lo largo de un frente de 1600 km, desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Incluso se temió la caída de Moscú.

Stalin nunca consideró entregar Leningrado y despachó al jefe del Estado Mayor, Georgy Zhukov, para que apuntalara las defensas de la ciudad, lo cual realizó con gran brutalidad. En la noche del 19 de septiembre, conforme a órdenes de Zhukov, las fuerzas soviéticas montaron el primer asalto a unos 600 m del otro lado del Nevá para romper el sitio, pero fue repelido por la arrolladora potencia de fuego alemana. En octubre lo intentaron otra vez, enviando a la 86ª División, que incluía a la unidad de Putin, el 330º Regimiento de Rifles. La cabeza de puente que esos soldados lograron crear en la orilla oriental del Nevá pasó a conocerse, debido a su tamaño, como “el Nevsky Pyatachok”, nombre derivado de la palabra que significa ‘cinco kopeks’ o ‘pequeña área’. En su parte más extensa, el campo de batalla tenía apenas un kilómetro y medio de ancho y poco más de medio kilómetro de largo. Para los soldados condenados a combatir allí, fue una trampa mortal, brutal y absurda.

Putin era un peón sin educación, uno de los cuatro hijos varones de Spiridon Putin, un cocinero que en un tiempo trabajó en el afamado hotel Astoria, antes de la Revolución. Spiridon, pese a simpatizar con los bolcheviques, huyó de la capital imperial durante la Guerra Civil y la hambruna que siguieron a la Revolución de octubre de 1917. Se estableció en el pueblo de sus ancestros, Pominovo, en las colinas ondulantes al oeste de Moscú, y luego se mudó a la ciudad misma, donde cocinó para la viuda de Vladimir Lenin, Nadezhda Krupskaya, en su dacha soviética oficial en el distrito de Gorki, en el límite de Moscú. Luego de la muerte de ella en 1939, Spiridon trabajó en el reducto del Comité del Partido Comunista de Moscú. Se decía que había cocinado una vez para Grigory Rasputín en el Astoria y ocasionalmente para Stalin cuando visitaba a la viuda de Lenin, con lo cual inició una tradición familiar de servidumbre para con la élite política. Su proximidad con el poder no ayudó en nada a proteger a sus hijos de los nazis: la nación entera luchaba por sobrevivir.

Vladimir Putin ya era un veterano cuando los nazis invadieron la Unión Soviética en junio de 1941. Había prestado servicios como submarinista en la década de 1930 antes de establecerse no muy lejos de Leningrado, en el pueblo de Petrodvorets, donde Pedro el Grande había construido su palacio sobre el golfo de Finlandia. En los días caóticos que siguieron a la invasión, al igual que muchos ciudadanos, salió enseguida a ofrecerse como voluntario para defender la nación e inicialmente fue asignado al destacamento de demoliciones especiales del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos o NKVD, la temida agencia de policía secreta que luego se convertiría en el KGB. El NKVD creó 2222 de estos destacamentos para asediar a los nazis detrás de la frontera, que en ese momento avanzaba rápidamente. Una de las primeras misiones de Putin en la guerra fue un desastre. Él y otros 27 combatientes partisanos se lanzaron en paracaídas detrás de los alemanes que avanzaban sobre Leningrado, cerca de la ciudad de Kingisepp. El lugar quedaba próximo a la frontera con Estonia, que la Unión Soviética había ocupado el año anterior, junto a Letonia y Lituania, como parte del tristemente célebre pacto de preguerra con Hitler. El destacamento de Putin logró hacer volar un arsenal, según se cuenta, pero pronto se quedó sin municiones y raciones. Los habitantes locales, estonios, les llevaron alimentos, pero también los delataron a los alemanes, a quienes muchos en las naciones bálticas recibían de buen grado, al menos al principio, como libertadores de la ocupación soviética. Las tropas alemanas cerraron filas sobre la unidad y les dispararon cuando corrían por la ruta de regreso a las líneas soviéticas. Putin se separó, perseguido por alemanes con perros, y se escondió en un pantano, donde se sumergió y respiró a través de un junco hasta que la patrulla siguió su camino. La forma exacta en que logró regresar se perdió en la niebla de la historia, pero solo él y otros tres del destacamento sobrevivieron al ataque. El NKVD lo interrogó luego del escape, pero él logró disipar toda sospecha de deserción o cobardía y pronto fue enviado de vuelta al frente. Es posible que fuera únicamente coraje lo que impulsaba a Putin o quizás fuera miedo. La Orden nº 270 de Stalin, expedida el 16 de agosto, había amenazado con ejecutar a los soldados desertores y arrestar a sus familiares.

Dentro de Leningrado, las condiciones empeoraron muy pronto, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades para mantener cierto sentido de normalidad. Las escuelas abrieron, como siempre, el 1 de septiembre, pero tres días más tarde aterrizaron en la ciudad los primeros proyectiles alemanes. Completado el bloqueo, y con la ciudad bajo continuo asedio aéreo, las autoridades intensificaron el racionamiento de los alimentos. Las raciones iban a disminuir en forma gradual y llevarían a la desesperación, la desesperanza y, finalmente, la muerte. Mientras Vladimir Putin luchaba fuera de la ciudad, su esposa, Maria, y su pequeño hijo quedaron atrapados dentro. Vladimir y Maria, ambos nacidos en 1911, eran hijos del turbulento siglo XX ruso, sacudido por la Primera Guerra Mundial, la Revolución bolchevique y la Guerra Civil que la siguió. Se conocieron en Pominovo, adonde el padre de él se había mudado luego de la Revolución, y se casaron en 1928, cuando tenían apenas 17 años. De recién casados, regresaron a vivir a Leningrado, y se establecieron en Petrodvorets con los parientes de ella en 1932. Luego de la conscripción de Putin en la Armada, tuvieron un hijo varón llamado Oleg, que falleció en su infancia. Un año antes del comienzo de la guerra tuvieron un segundo hijo, Viktor.

Maria y Viktor lograron eludir por muy poco la ocupación en los territorios retenidos por los nazis. Al principio, ella había rehusado dejar Petrodvorets, pero cuando los alemanes los cercaron, su hermano, Iván Shelomov, la obligó a abandonar la ciudad. Él prestaba servicio como primer capitán en los cuarteles centrales de la Flota del Báltico y, por lo tanto, tenía autoridad militar y los privilegios aún existentes en una ciudad sitiada. El capitán Shelomov los rescató “bajo el fuego y las bombas” y los llevó a establecerse en una ciudad de suerte inestable. Las condiciones se volvieron extremas con la llegada del invierno y un frío aún más crudo que lo habitual. Maria y Viktor se mudaron a una de las decenas de refugios que las autoridades abrieron para albergar a los torrentes de refugiados que llegaban desde las afueras ocupadas. Su hermano la ayudó dándole sus propias raciones, pero la salud de ella se deterioró de todos modos. Un día –no se sabe cuándo exactamente– se desmayó y los transeúntes tendieron su cuerpo junto a los cadáveres congelados que habían comenzado a apilarse en la calle para su recolección, dándola por muerta, como consecuencia fatal de que su marido hubiera estado en el frente. Pero de alguna forma la encontraron en esa morgue a cielo abierto, cuando atrajo la atención con sus quejidos.

La forma en que Vladimir sobrevivió resulta igual de inverosímil. Herido, quedó tendido durante horas junto al Nevá hasta que otras tropas soviéticas lo encontraron y lo llevaron de vuelta al reducto del regimiento en la orilla. Podría haber muerto, uno más entre los 300 000 soldados que perdieron su vida en el Pyatachok, pero un antiguo vecino lo encontró en una litera en un precario hospital de campaña. Se colgó a Putin sobre los hombros y lo cargó a través del río congelado, hasta un hospital que había del otro lado.

Por cómo se dieron las cosas, la herida de Putin de seguro le salvó la vida. Su unidad, el 330º Regimiento de Rifles, luchó en la cabeza del puente durante todo el invierno de 1941 a 1942. La batalla, en escala y carnadura, preanunció el terrible sitio de Stalingrado al año siguiente, una “picadora de carne monstruosa”, lo llamaron. Las fuerzas allí soportaron bombardeos implacables de los alemanes. La orilla boscosa quedó convertida en un paisaje revuelto y sin vida en el que nada crecería por años. Nuevos reclutas cruzaron el Nevá para reemplazar a aquellos muertos o heridos a una tasa impactante de cientos al día hasta la primavera de 1942, cuando la cabeza del puente se desplomó y los alemanes recuperaron el terreno el 27 de abril. El 330º Regimiento de Rifles fue completamente aniquilado, excepto por un mayor del comando, Aleksandr Sokolov, quien logró nadar hasta ponerse a salvo, pese a sus heridas de gravedad. Fue una de las batallas más fatales de toda la guerra y, para el comando militar soviético, una estupidez que desperdició decenas de miles de soldados y probablemente prolongó el sitio en lugar de acortarlo.

Putin pasó meses en un hospital militar, convaleciente en una ciudad que moría en torno a él. Para cuando la última ruta de salida de la ciudad había sido cortada, tres millones de civiles y soldados permanecían cercados. Maria, que se negó a partir cuando todavía era posible, finalmente encontró a su esposo en el hospital. Contra las reglas, él compartía sus raciones del hospital con ella y escondía comida sin que vieran las enfermeras, hasta que un médico lo notó e interrumpió por un tiempo las visitas diarias de Maria. La resiliencia inicial de la ciudad sucumbió a la devastación, la hambruna y peores cosas. Los servicios esenciales se redujeron junto con la provisión de alimentos. Sin recolección, los cadáveres se amontonaban en las calles. En enero y febrero de 1942, más de 100 000 personas murieron cada mes. La única conexión con territorios no ocupados era la improvisada “Ruta de la Vida”, una serie de rutas precarias que cruzaban las aguas congeladas del lago Ladogá. Proporcionaban un alivio mínimo a la ciudad, y el sitio se mantuvo hasta enero de 1943, cuando el ejército soviético se abrió camino a través del cerco hacia el Este. Llevó otro año más liberar completamente la ciudad del control nazi y comenzar la incansable e implacable marcha soviética hacia Berlín.

Vladimir y Maria lograron sobrevivir de alguna forma, a pesar de que a él las heridas le dejaron una cojera dolorosa por el resto de su vida. En abril de 1942 le dieron el alta y lo enviaron a trabajar a una fábrica de armamentos que producía proyectiles de artillería y minas antitanque. Su hijo, Viktor, no sobrevivió. Murió de difteria en junio de 1942 y fue enterrado en una tumba colectiva en el cementerio de Piskaryovskoye, junto a otros 470 000 civiles y soldados. Ni Vladimir ni Maria supieron dónde exactamente y es evidente que no se esforzaron mucho en averiguarlo. Tampoco lo discutieron nunca en detalle. Los estragos de la guerra fueron devastadoramente personales. La madre de Maria, Elizabeta Shelomova, falleció en la línea de fuego al oeste de Moscú en octubre de 1941, aunque nunca se esclareció si fue un proyectil soviético o alemán el que la mató; Iván, el hermano de Maria, sobrevivió, pero otro hermano, Pyotr, fue condenado por un tribunal militar en el frente durante los primeros días de la guerra, evidentemente por alguna negligencia en el cumplimiento del deber, y su suerte última nunca se conoció ni tampoco se mencionó. Dos de los hermanos de Vladimir también fallecieron durante la guerra: Mijaíl en julio de 1942, también en circunstancias desconocidas para la historia; y Aleksei en el frente de Voronezh, en febrero de 1943.

Estas fueron las historias acerca de la Gran Guerra Patriótica –relatos de heroísmo y sufrimiento– que el tercer hijo de Vladimir y Maria crecería escuchando y que dejarían una impresión indeleble en él durante toda su vida. A partir de “algunos retazos, algunos fragmentos” de conversaciones oídas en la mesa de la cocina de un atestado departamento comunitario, en una Leningrado todavía devastada, él creó su narrativa familiar, redelineada por el tiempo y la memoria, que podía ser apócrifa en algunos puntos y que ciertamente estaba incompleta. Los Putin eran personas sencillas, con pocas oportunidades de conocer gran cosa sobre los aspectos más oscuros de la guerra: las purgas paranoicas de Stalin en el Gran Terror que habían diezmado el ejército antes de la guerra; la connivencia con los planes de Hitler para conquistar Europa; la partición de Polonia en 1939; la anexión forzada de las naciones bálticas; la defensa caótica cuando invadieron los nazis; las actividades ilícitas oficiales que contribuyeron a la hambruna en Leningrado; las atrocidades vengativas cometidas por las tropas soviéticas en su marcha hacia Berlín. Incluso entonces, tras la muerte de Stalin en 1953, siguió siendo peligroso hablar mal del Estado, como no fuera en un susurro. La victoria –y el pequeño rol en ella de los Putin– fue una fuente inextinguible de orgullo. ¿Qué otra cosa podía ser? Uno no pensaba en los errores que se cometían, diría el muchacho más adelante: uno pensaba solo en ganar.

Este tercer hijo, Vladimir Vladimirovich Putin, nació el 7 de octubre de 1952 en una ciudad todavía marcada por el sitio, que aún sufría privaciones, aún consumida por el miedo. La megalomanía de Stalin, incluso en la victoria, se había volcado a la paranoia y el castigo. A fines de los años cuarenta, la élite citadina de los tiempos de guerra, tanto civil como militar, sucumbió a una purga conocida como “el asunto de Leningrado”. Decenas de funcionarios del Partido y sus familiares fueron arrestados, encarcelados, exiliados o ejecutados. Los ciudadanos leales al Estado evitaban hablar, por miedo o por complicidad en los crímenes cometidos, incluso los descendientes de un hombre de bastante confianza como para cocinar ocasionalmente para Stalin. Pocas personas cuyas vidas se cruzaron con la de Stalin, aunque fuese brevemente, “salieron indemnes” –Vladimir Vladimirovich Putin recordaría más tarde: “Pero mi abuelo fue uno de ellos”–. No es que se refiriera mucho a la cuestión. “Mi abuelo callaba bastante acerca de su pasado. Mis padres tampoco hablaban gran cosa sobre el pasado. Nadie lo hacía en general, en ese entonces”. El padre de Vladimir era taciturno y severo, atemorizante incluso para las personas que lo conocían bien. La experiencia de guerra del padre –la cojera que arrastró toda su vida y que siempre parecía empeorar cuando el clima se hacía frío– claramente dejó una fuerte impresión en su hijo. Tras la guerra, Vladimir padre continuó trabajando en la fábrica Yegorov en Moskovsky Prospekt, que construía los vagones de pasajeros para los ferrocarriles y subterráneos del país. Miembro del Partido Comunista, se convirtió en el representante del Partido en la fábrica, un burócrata comunista de extracción obrera que aseguraba rigor, lealtad, disciplina y, más que nada, cautela.

El empleo le daba derecho a un cuarto individual –16 m2– en un decrépito departamento comunitario de un quinto piso en lo que había sido un elegante edificio de departamentos del siglo XIX ubicado en el número 12 Baskov Lane, no muy lejos de la avenida central de Leningrado, Nevsky Prospekt, y el canal Griboyedov. Los Putin se mudaron allí en 1944 y tras la guerra debieron compartir ese espacio confinado con otras dos familias. Vivirían allí por más de dos décadas. El departamento no tenía agua caliente ni bañera. Un corredor sin ventanas hacía las veces de cocina comunitaria, con una única hornalla de gas frente a un fregadero. El baño estaba en un armario incrustado contra la caja de la escalera. El departamento se calefaccionaba con una estufa de leña.

Al igual que su esposo, Maria tenía una educación limitada. A solo diez días de cumplir 41 años, nació Vladimir. Luego de tanto sufrimiento y pérdida, trató a su hijo como el milagro que parecía ser. Tuvo varios empleos menores, limpiando edificios, lavando tubos de ensayo en un laboratorio y haciendo la entrega del pan, todos empleos que le dejaban más tiempo para ocuparse del niño. Una pareja mayor habitaba un cuarto del departamento compartido; la otra la habitaba una familia judía practicante, con una hija mayor, Hava. El joven Vladimir, el único niño en la vivienda comunitaria, recordaba después a la pareja mayor con afecto y pasaba tanto tiempo con ellos como con sus padres. Se convirtieron en abuelos sustitutos y a ella la llamaba baba Anya. Ella, al igual que su madre, profesaba una honda fe religiosa. La Iglesia ortodoxa rusa, censurada por el régimen soviético, tuvo permitido funcionar abiertamente durante la guerra para ayudar a congregar a la nación, aunque luego sería reprimida ferozmente cuando las armas quedaron en silencio. Como Vladimir contaría más adelante, el 21 de noviembre, cuando tenía siete semanas de vida, baba Anya y Maria caminaron tres cuadras en el frío invernal hasta la catedral de la Transfiguración, un monumento amarillo del siglo XVIII, construido en el estilo neoclásico de muchas iglesias de la ciudad, y allí, secretamente, bautizaron al niño.

No está claro si guardó el bautismo en secreto por miedo a su adusto marido o por miedo a la censura oficial, aunque su hijo más tarde sugirió que posiblemente no había sido tan secreto como ella esperaba. Poco era realmente secreto en la Unión Soviética. En ocasiones, ella lo llevaba consigo a los servicios religiosos, pero mantuvo el departamento, con su falta de privacidad, sin iconos y otros signos externos de su práctica. Es obvio que tampoco discutió su credo con él entonces, no en profundidad. No fue hasta cuarenta años después cuando Maria le entregó su cruz bautismal y le pidió que la hiciera bendecir en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén cuando él visitó Israel por primera vez. Sin embargo, la fe oscilaba en el trasfondo de la vida del niño, junto con el compromiso paterno con la ortodoxia laica del comunismo. El niño no demostraba preferencia por ninguna, aunque otros que lo conocieron afirmarían años más tarde que su relación con los vecinos judíos le infundió una tolerancia ecuménica inusual y un desdén por el antisemitismo que ha afligido a la cultura rusa desde largo tiempo.

El edificio en Baskov Lane fue el universo de la infancia de Vladimir Putin. Los emblemas bañados en oro de la Rusia zarista –el Hermitage, el Almirantazgo, la catedral de Pedro y Pablo– estaban cerca, pero eran poco más que monumentos distantes en el paisaje urbano. Él era un vástago del proletariado, no de la élite política o los intelectuales soviéticos; solamente después, en retrospectiva, tomaría conciencia de las carencias de su infancia. Las escaleras al quinto piso estaban marcadas de agujeros y eran fétidas y penumbrosas: olían a sudor y a col hervida. El edificio estaba plagado de ratas, que él y sus amigos perseguían con palos. Pasaba por un juego, hasta la vez que arrinconó a una rata al final del pasillo. “De repente, soltó latigazos alrededor y se lanzó contra mí –recordó luego–. Me sorprendí y me asusté”.

Siempre fue un niño menudo. Uno de sus primeros recuerdos de aventurarse fuera del claustro de su infancia ocurrió el Día de la Victoria de 1959 o quizás de 1960. Estaba aterrorizado ante el bullicio de “la gran esquina” de la calle Mayakovskaya. Algunos años después, él y sus amigos tomaron un tren de trasbordo a una parte desconocida de la ciudad en busca de aventuras. Hacía frío y no tenían nada para comer, y aunque encendieron un fuego para calentarse, regresaron abatidos, y Putin padre lo castigó con el cinturón.

El edificio de departamentos encerraba un patio interior que se conectaba con el patio interior del edificio vecino y formaba un espacio sin árboles ni mantenimiento, poco mejor que un patio de luz interno. El patio atraía a borrachos y vagabundos, que fumaban, bebían y dejaban pasar la vida. Según su propia versión y la de sus amigos, la vida en ese patio, y luego en la escuela, lo volvió rudo, un peleador, rápido para defenderse de desaires y amenazas; sin embargo, dado su tamaño, es más probable que él fuera el blanco de los bravucones. Sus padres se desvivían por él y, cuando era chico, rehusaban dejarlo salir del patio sin permiso. Creció dentro del abrazo sobreprotector, si no abiertamente cariñoso, de sus padres, que habían sobrevivido por milagro y que harían todo por asegurarse de que su hijo también sobreviviera. “No había besos”, recuerda Vera Gurevich, una maestra de escuela que se volvió cercana a la familia. “No había gestos sentimentales de ese tipo en la casa de ellos”.

El 1º de septiembre de 1960, Vladimir comenzó a asistir a la escuela Nº 193, ubicada a una corta caminata sobre la misma calle en la que vivían. Ya tenía casi 8 años, pero Maria no lo había enviado al jardín, quizás por su excesivo cuidado. El niño carecía de la adaptación social que habría desarrollado si hubiera crecido rodeado de niños. Se presentó el primer día sin flores para la maestra, según dictaba la costumbre, sino con una planta en maceta. En la escuela, era un estudiante indiferente, petulante e impulsivo, probablemente un poco malcriado. Vera Gurevich lo llamaba “trompo” porque ingresaba en el aula dando vueltas en círculo. Su comportamiento era muy disruptivo, dentro y fuera del aula, con inclinación a juntarse con niños que ella consideraba una mala influencia, incluidos dos hermanos más grandes, llamados Kovshov. En la escuela lo sorprendieron con un cuchillo y una vez lo reprendió por delincuencia un comité vecinal del Partido, que amenazó con enviarlo a un orfanatorio. Inicialmente, su comportamiento lo alejó de los Pioneros, la organización infantil del Partido Comunista cuyo ingreso suponía un rito de iniciación: para cuando llegó a tercer grado, era uno de los pocos entre sus 45 compañeros que no se habían unido. Imposible que su padre, como delegado del Partido, no se sintiera consternado ante un fracaso tan ostensible, algo que Vladimir más adelante describió como una rebelión contra su padre y el sistema que lo circundaba. “Yo era un vándalo, no un Pionero”, dijo. Vera Gurevich, que lo conoció en cuarto grado, llegaría a quejarse con el padre diciendo que el niño era inteligente, pero desorganizado y apático.

“No está trabajando a su máximo potencial”, le dijo a Vladimir padre en el departamento de Baskov Lane, que ella describió como horrendo, “muy frío, sencillamente horrible”. “¿Y yo que puedo hacer? –respondió Vladimir Spiridonovich–. ¿Matarlo? ¿O qué?”.

Sin embargo, Vladimir y Maria le prometieron a Gurevich que le jalarían las riendas. El padre lo presionó para que comenzara boxeo, aunque el chico, tan menudo, abandonó pronto cuando, según dijo, un golpe le rompió la nariz. Entonces se interesó por las artes marciales, aparentemente en contra de los deseos de sus padres, y practicó sambo, un estilo soviético que combinaba judo y lucha libre, y se adecuaba mejor a su estatura diminuta y “naturaleza pendenciera”. Uno de sus entrenadores fue una influencia decisiva en su vida. Anatoly Rakhlin trabajaba en el club Trud (o del Trabajo), no muy lejos de Baskov Lane, y en 1965 Putin, ya en quinto grado, se inscribió allí. Rakhlin tuvo que tranquilizar a los padres de Vladimir diciendo: “No enseñamos nada malo a los chicos”. La disciplina y el rigor del sambo y luego del judo interesaron al niño en una forma distinta a todo lo anterior. Las artes marciales transformaron su vida, al ofrecerle los medios para afirmarse frente a niños más grandes o rudos. “Fue una herramienta para afirmarme en la jauría”, diría. También le reportó un nuevo círculo de amigos –en especial, dos hermanos, Arkady y Boris Rotenberg– que no lo abandonaría durante toda su vida. Las artes marciales le brindaron una ortodoxia que no encontró ni en la religión ni en la política. Para él, era más que un mero deporte: era una filosofía. “Fue el deporte lo que me sacó de las calles –recordó una vez–. Sinceramente, el patio no era un ambiente muy bueno para un niño”.

Quizás esto dé cuenta de gran parte de su transformación. Sus declaraciones en cuanto a haber vivido la vida de la jungla sonaban más a bravuconada. La mugre del patio y sus rebajados ocupantes podían haberlo intrigado alguna vez, pero también le inculcaron un desdén por la bebida y el cigarro, por la pereza y el desorden. Sin embargo, una vez que descubrió su pasión por las artes marciales, mostró una determinación de acero por triunfar. Puesto que el Trud exigía notas dignas para la admisión, se esmeró más en la escuela y, al llegar a sexto grado, sus calificaciones habían mejorado. Vera Gurevich y sus compañeros decidieron incorporarlo a los Pioneros, pidiendo tardíamente al representante de la escuela para que hiciera una excepción respecto de sus faltas anteriores. Su ceremonia de iniciación se llevó a cabo en Ulyanovka, un pueblo rústico anteriormente conocido como Sablino, donde la hermana de Lenin había vivido una vez. Al cabo de unas semanas, se convirtió en el líder de la rama de Pioneros de su escuela, su primera posición de liderazgo. Ya en su octavo grado, estaba entre los primeros elegidos para unirse al Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista. Fue un peldaño necesario hacia lo que, pronto descubrió, era la vocación de su vida.