Calasso, que ya se dedicó a la religión de la India antigua en un libro memorable, Ka, vuelve ahora sobre ella para centrarse precisamente en la cuestión del sacrificio. ¿Qué es? ¿En qué consistía? ¿Cuál es la diferencia entre la mera violencia ejercida sobre un ser y la esencia del sacrificio? ¿Qué valor le damos hoy a ese concepto?

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Hace cerca de tres mil años, en el norte de la India, floreció una civilización de una extraordinaria riqueza, que sin embargo no dejó reliquias arquitectónicas ni artísticas. Y es que su fortuna no se basó en las conquistas ni en la acumulación de tesoros sino en la insuperada sofisticación de una serie de textos en torno al Veda (el saber). Textos que, en su mayor parte, son minuciosas prescripciones para ejecutar los ritos, desde el más sencillo hasta el más complejo: el sacrificio. Calasso, que ya se dedicó a la religión de la India antigua en un libro memorable, Ka, vuelve ahora sobre ella para centrarse precisamente en la cuestión del sacrificio. ¿Qué es? ¿En qué consistía? ¿Cuál es la diferencia entre la mera violencia ejercida sobre un ser y la esencia del sacrificio? ¿Qué valor le damos hoy a ese concepto?

Con el magnetismo propio de una poderosa novela, el recorrido de Calasso en El ardor habla, también, de nuestra cultura: de lo que significa el progresivo abandono de las formas del rito, de nuestra dificultad ya casi insuperable para establecer un intercambio con lo invisible, y las distorsiones que ello causa en la historia y la sensibilidad presentes; del rito como forma de comunicación entre lo visible y lo invisible y de todo lo que la mentalidad positivista nos ha ocultado, haciendo que confundamos nuestra incapacidad para percibirlo con su inexistencia. «La actitud sacrificial –escribe Calasso– implica que la naturaleza tenga un sentido, mientras que la actitud científica nos ofrece la pura descripción de la naturaleza, de por sí desprovista de sentido.» Por eso, «el Satapatha Brahmana es un antídoto poderoso para la existencia actual».

Por cortesía de Editorial Anagrama, transcribimos las primeras páginas de El ardor.

Eran seres remotos, no sólo para los modernos sino para sus contemporáneos antiguos. Distantes no ya como otra cultura sino como otro cuerpo celeste. Tan distantes que el punto desde el cual observarlos se vuelve prácticamente indiferente.

Que eso suceda hoy o hace cien años no cambia nada esencial.

Para quien haya nacido en la India ciertos gestos, ciertos objetos pueden sonar familiares, como un atavismo invencible. Son sólo márgenes dispersos de un sueño cuya anécdota se ha emborronado.

Son inciertos los lugares y la época en que vivieron. La época: hace más de tres mil años, aunque las oscilaciones en la datación, entre un estudioso y otro, son notables. La zona: el norte del subcontinente indio, pero sin límites precisos. No dejaron objetos ni imágenes. Sólo dejaron palabras. Versos y fórmulas que escandían rituales. Meticulosos tratados que describen y explican esos mismos rituales. En el centro de los cuales aparecía una planta embriagadora, el soma, que todavía no ha sido identificada con exactitud. Por entonces ya se hablaba de ella como de algo pasado. En apariencia, ya no conseguían encontrarla.

La India védica no tuvo una Semíramis ni una Nefertiti.

Tampoco un Hammurabi o un Ramsés II. Ningún De Mille ha conseguido ponerla en escena. Fue la civilización en la que lo invisible prevalecía sobre lo visible. Como pocas otras, se expuso a ser incomprendida. Resulta inútil, para comprenderla, recurrir a los acontecimientos, que no han dejado huella. Sólo quedan los textos: el Veda, el Saber. Compuesto de himnos, invocaciones, conjuros, en versos; de fórmulas y precisiones rituales, en prosa. Los versos están engastados en momentos de complejas acciones rituales, que van de la doble libación, agnihotra, que el jefe de la familia debía cumplir solo, todos los días, durante casi toda la vida; hasta el sacrificio más imponente –el «sacrificio del caballo», aśvamedha–, que implica la participación de centenares y centenares de hombres y animales.

Los Ārya («los nobles», como los hombres védicos se llamaban a sí mismos) ignoraron la historia con una insolencia que no tiene parangón en el devenir de las otras civilizaciones. Conocemos los nombres de sus reyes solamente a través de referencias en el Rgveda y anécdotas narradas en los Brāhmana y en las Upanisad. No se preocuparon de dejar memoria de sus conquistas. Incluso en los episodios de los que tenemos noticia no se trata tanto de iniciativas –bélicas o administrativas– como de conocimiento.

Cuando hablaban de «actos» pensaban sobre todo en actos rituales. No es sorprendente que no hayan fundado –ni siquiera hayan intentado fundar– un imperio. Prefirieron pensar cuál es la esencia de la soberanía. La encontraron en su duplicidad, en su repartirse entre brahmanes y ksatriya, entre sacerdotes y guerreros, auctoritas y potestas. Constituyen las dos claves, sin las cuales nada se abre, sobre nada se reina. La historia entera puede considerarse bajo el ángulo de sus relaciones, que incesantemente cambian, se ajustan, se ocultan –en las águilas bicéfalas, en las llaves de San Pedro–. Hay siempre una tensión que oscila entre la armonía y el conflicto mortal. Sobre esa diarquía y sobre sus inagotables consecuencias la civilización védica se concentró con la más alta y sutil clarividencia.

El culto se encomendaba a los brahmanes. El gobierno, a los ksatriya. Sobre este fundamento se erigía el resto. Pero, como todo lo que acontecía sobre la Tierra, también esa relación tenía su modelo en el cielo. También allí había un rey y un sacerdote: Indra era el rey, Brhaspati, el brahmán de los Deva, era el capellán de los dioses. Sólo la alianza entre Indra y Brhaspati podía garantizar la vida sobre la tierra. Pero entre ambos se interpuso de inmediato un tercer personaje: Soma, el objeto de deseo. Otro rey y un jugo embriagador, que iba a comportarse de un modo irrespetuoso y elusivo hacia los dos representantes de la soberanía. Indra, que había luchado para conquistar el soma, al final quedaría excluido por los mismos dioses a los que se lo había brindado. ¿Y Brhaspati, el inasequible brahmán de voz de trueno, «nacido de la nube»? El rey Soma, «arrogante por la eminente soberanía que había alcanzado», raptó a su mujer, Tārā, y copuló con ella, engendrando a Budha. Cuando nació el hijo, lo depositó sobre un lecho de hierba muñja. Brahmā entonces preguntó a Tārā (en la cumbre de la vergüenza): «Hija mía, dime, ¿éste es el hijo de Brhaspati o de Soma?» Entonces Tārā debió reconocer que era hijo del rey Soma, de otro modo ninguna mujer iba a tener credibilidad en el futuro (pero alguna repercusión del acontecimiento continuó transmitiéndose, de eón en eón). Fue necesaria una guerra feroz entre los Deva y los Asura, los antidioses, para que Soma se persuadiera por fin de que debía restituir Tārā a Brhaspati. Dice el Rgveda: «Terrible resulta la mujer del brahmán, si es raptada; eso crea desorden en el cielo supremo.» Eso debía bastar para los desprevenidos humanos, que cada tanto se preguntaban por qué y en torno a qué se batieron los Deva y los Asura en el cielo, en sus siempre renovadas batallas. Ahora lo sabrían: por una mujer.

Por la mujer más peligrosa: la mujer del primero de los brahmanes.

No había templos ni santuarios ni murallas. Había reyes, pero sin reinos con fronteras establecidas y seguras. Se movían de cuando en cuando en carros con ruedas provistas de rayos.

Esas ruedas fueron la gran novedad que aportaron: antes de ellos, en los reinos de Harappa y Mohenjo-Daro se conocían sólo las ruedas compactas, sólidas, lentas. En cuanto se detenían, se cuidaban sobre todo de preparar los fuegos y encenderlos. Tres fuegos, de los cuales uno era circular, otro cuadrado y otro en forma de medialuna. Sabían cocer los ladrillos, pero los usaban sólo para construir el altar que se disponía en el centro de uno de sus ritos. Tenía la forma de un pájaro –un halcón o un águila– con las alas desplegadas. Lo llamaban el «altar del fuego».

Pasaban la mayor parte del tiempo en un claro despejado, en leve pendiente, en la que se disponían alrededor del fuego murmurando fórmulas y cantando fragmentos de himnos. Era una forma de vida a la que sólo se llegaba tras un largo adiestramiento. Su mente estaba llena de imágenes. Quizá también por eso se abstenían de tallar o de esculpir las figuras de los dioses.

Como si, al estar rodeado por ellos, no sintieran la necesidad de agregar nada.

Cuando los hombres del Veda descendieron al Saptasindhu, en la Tierra de los Siete Ríos, y después a la llanura del Ganges, el terreno estaba en gran parte cubierto de selva. Se abrían camino mediante el fuego, que era un dios: Agni. Dejaron que dibujara una tela de araña de cicatrices. Vivían en aldeas provisionales, en cabañas sobre pilastras, con las paredes de junco y los techos de paja. Seguían a las manadas, avanzando siempre hacia el este. A veces se paraban frente a inmensas masas de agua. Era la época áurea de los ritualistas.

Entonces, a cierta distancia de las aldeas y a cierta distancia los unos de los otros, se podía observar a grupos de hombres –una veintena por vez– que se movían en espacios yermos, alrededor de fuegos aparentemente encendidos, cerca de algunas cabañas. De lejos, se oía un murmullo surcado de cantos. Cada detalle de la vida y de la muerte estaba en juego, en ese vaivén de hombres absortos. Pero no se podía pretender que eso resultara evidente a los ojos de un extranjero.

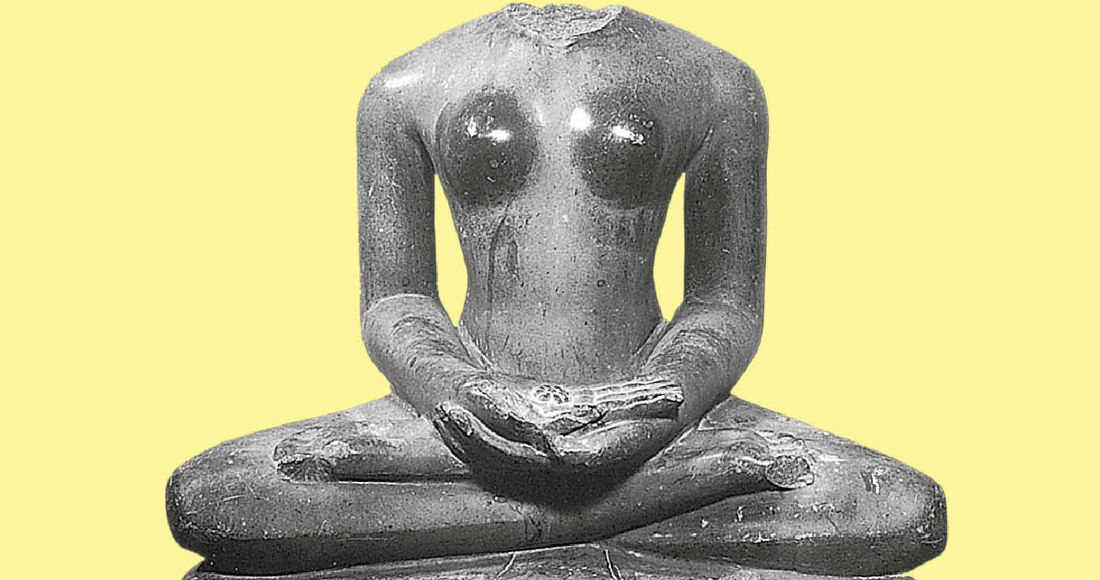

Muy poco de tangible se conserva de la época védica. No se conservan edificios ni ruinas de edificios ni simulacros. Como mucho, algún raído resto arqueológico en las vitrinas de algunos museos. Construyeron un Partenón de palabras: la lengua sánscrita, ya que samskrta significa «perfecto». Eso dice Daumal.

¿Cuál fue el motivo profundo por el que no quisieron dejar rastro? El habitual y presumido evemerismo occidental apelaría de inmediato al carácter perecedero de los materiales en climas tropicales. Pero la razón era otra; los ritualistas lo indicaron. Si el único acontecimiento imprescindible es el sacrificio, ¿qué hacer con Agni, con el altar del fuego, una vez concluido el sacrificio? Respondieron: «Después de completar el sacrificio, él asciende y entra en el esplendente [sol]. Por eso no debe preocupar si Agni es destruido, porque entonces él está en ese disco allí arriba.» Toda construcción es provisional, incluso el altar del fuego. No es algo detenido sino un vehículo. Una vez cumplido el viaje, el vehículo puede incluso ser reducido a pedazos.

Por eso los ritualistas védicos no elaboraron la idea del templo.

Si se ponía tanto cuidado en construir un pájaro era para que pudiera volar. Lo que, entonces, quedaba en el suelo era un envoltorio de polvo, barro seco y ladrillos inertes. Podía ser abandonado, como una carcasa. Enseguida la vegetación lo recubriría. De todas formas, Agni estaba en el sol.

El mundo se dividía en dos partes, que obedecían a reglas diversas: la aldea y el bosque. Lo que valía para uno no valía para el otro, y viceversa. Todas las aldeas iban a ser un día abandonadas por la comunidad, en el lento proceso de su existencia seminómada. No había lugares sagrados de una vez para siempre, predestinados, umbilicales, como los de los templos.

El lugar sagrado era la escena del sacrificio, que se escogía cada vez siguiendo criterios fijos: «Además de estar en lo alto, ese lugar deberá ser plano; y, además de ser plano, deberá ser compacto; y, además de ser compacto, deberá estar inclinado hacia el este, porque el este es la dirección de los dioses; o de otro modo deberá estar inclinado hacia el norte, porque norte es la dirección de los hombres. Deberá estar ligeramente elevado hacia el sur, porque ésa es la dirección de los antepasados. Si ascendiese hacia el sur, el sacrificante pasaría enseguida al mundo del más allá; en cambio, de este modo el sacrificante vive largamente: por eso el terreno debe estar ligeramente elevado hacia el sur.»

Alto, plano, compacto: éstos son los primeros requisitos del lugar del sacrificio. Como si se quisiera definir una superficie neutra, un telón de fondo sobre el que dibujar los gestos con perfecta nitidez. Es el origen de la escena como lugar predispuesto a acoger todos los posibles significados. Algo sin duda moderno; la escena misma de lo moderno. En alto debe estar, ante todo, el lugar. ¿Por qué? Porque los dioses abandonaron la tierra desde un lugar eminente, y los hombres deben imitarlos.

Compacto, además. ¿Por qué? Para que haya pratisthā, «fundamento». Después, el lugar debe estar inclinado hacia el este: también aquí, porque el este es la dirección de los dioses. Pero, sobre todo, ligeramente elevado hacia el sur, como apuntando los pies en dirección a los antepasados. Allí están los muertos y la muerte, allí resbalarían rápidamente los oficiantes si el terreno estuviera apenas inclinado hacia el sur. Con pocos toques, rodeando con la mirada un lugar cualquiera, entre malezas y piedras, se ha evocado el fondo irresuelto de toda acción, el primer lugar geométrico; y al mismo tiempo se alude a cómo está hecho el mundo, se dice por dónde han pasado los dioses, dónde está la muerte. ¿Qué otra cosa hace falta saber, antes de realizar cualquier movimiento? Los ritualistas eran obsesivos en las prescripciones, pero nunca mojigatos.

Sobre el terreno del sacrificio no es mucho lo que se ve. Es un terreno despojado, monótono. Pero la mayor parte de lo que sucede no se ve: es un viaje a lo invisible, lleno de peligros, de angustias y amenazas de emboscada; una navegación incierta, parecida a la preferida por Conrad, con una embarcación apenas por debajo de lo que exigen las fuerzas de la naturaleza.

Fue precisamente un personaje de Conrad quien explicó el motivo de la diferencia entre el irredimible descuido en los gestos de quien habita en tierra firme y la precisión de quien vive en el mar. Sólo éste sabe que un movimiento equivocado, un nudo mal hecho, podría significar el desastre. En tanto que, en tierra, un movimiento equivocado siempre se puede remediar.

Sólo el mar nos priva de ese «sentido de la seguridad» que induce a la imprecisión.

Aunque no debían tener gran conocimiento de los océanos, sino más bien de vastos y majestuosos ríos, los hombres védicos gustaban de referirse a un «océano», samudrá, salilá, cuando debían tratar de cosas del cielo. Porque el cielo mismo era el verdadero océano, la Vía Láctea, que se continuaba en la tierra.

Allí encontraban la primera imagen de ese continuo del que brotaban todos los gestos y las palabras de las ceremonias. En ese barco, en esa navegación pensaban, como marineros experimentados y atentos, en los diversos momentos de los rituales, por ejemplo al principio de un determinado canto: «El canto bahispavamāna es en verdad un barco que se dirige al cielo: los sacerdotes son su arboladura y sus remos lo mueven hasta alcanzar el mundo celeste. Si uno de ellos es digno de reprensión, él solo hará que se hunda [el barco]: lo hace hundir, como uno que se monta en un barco ya repleto hace que se hunda. De hecho todo sacrificio es un barco lleno que se dirige al cielo: por eso es necesario mantener al sacerdote reprensible alejado de cualquier sacrificio.»

Si bien vista desde afuera la escena sacrificial parece un lugar cualquiera, una tremenda concentración de fuerzas la habita, y se fija sobre unos cuantos objetos: son fragmentos del «rayo», vajra, esa arma misteriosa y suprema con la que Indra vence a Vrtra, el enorme monstruo que retenía en sí las aguas.

Uno es la espada de madera que empuñan los oficiantes. Otro es el elemento más aterrador, en su sencillez: la estaca. Pero también el carro que transporta el arroz es una potencia del sacrificio. La flecha usada por los guerreros recuerda el romperse del vajra mientras golpeaba a Vrtra. La distribución de estos objetos entre los brahmanes y ksatriya, entre sacerdotes y guerreros, es también una cuidadosa división de los poderes entre las dos formas de soberanía que siempre amenazan con desequilibrarse: a los brahmanes les vendrá concedida la espada de madera y la estaca; a los ksatriya, el carro y la flecha. Dos contra dos: los ksatriya más cercanos a la vida cotidiana (la tribu en movimiento y la batalla requieren carros y flechas); los brahmanes más abstraídos pero no por eso más dóciles (la espada de madera, la estaca solitaria). El objeto más inadecuado, el más parecido a un juguete –el sphya, la «espada de madera»–, es asignado a un brahmán. Pero es también el único de los cuatro objetos que representa el fulgor en su totalidad, así como un día será blandido por Indra. Sólo un brahmán puede empuñar la espada de madera porque ella «es el fulgor y ningún otro hombre puede empuñarla: por eso él la empuña con la ayuda de los dioses». Cuando se alcanza la máxima proximidad con los dioses sólo el brahmán puede actuar. En tanto que la historia del fulgor de Indra explica por qué, desde el principio, el poder no es nunca unitario sino dividido al menos en dos mitades irreductibles.

La tesitura de las relaciones entre auctoritas y potestas, entre poder espiritual y poder temporal, entre brahmanes y ksatriya, entre el sacerdote y el rey: tema constante e inagotable en la India, del Rgveda al Mahābhārata (que es en sí mismo una historia de las variantes y cruces en el interior de esas relaciones) y a los Purāna («Antigüedad»). Relaciones de complementariedad y, en ocasiones, de hostilidad: pero fue una lucha que no se formuló nunca en los términos groseros de un choque entre el espíritu y la fuerza. Los antepasados de los brahmanes eran los «videntes», los rsi; y los primeros entre ellos, los Siete Videntes, los Saptarsi, que residían en los siete astros de la Osa Mayor y disponían de un tremendo poder destructivo. Eran capaces de deglutir, disecar, incendiar enteras partes del cosmos. Los ejércitos de un rey nunca iban a ser tan devastadores como el tapas, el ardor de un rsi.

Por otra parte, los ksatriya no sólo estaban ávidos de poder. La mayor parte de las veces, sobre todo en las Upanisad (pero también en los Brāhmana), se encontraban ksatriya en las que ilustres brahmanes iluminan acerca de ciertas doctrinas extremas, a las que los brahmanes no alcanzan.

Es enorme el hiato entre la rudimentaria civilización material de los vedas y la complejidad, dificultad y audacia de sus textos. En las ciudades del Indo se construía con ladrillos, había tiendas y grandes vasijas para el agua. Entre los hombres del Veda los ladrillos se conocían y utilizaban, pero sólo para ser apilados en el altar del fuego. Se había desarrollado toda una teología en torno a los «ladrillos», istakā, que eran puestos en relación con la «oblación», isti. La construcción tenía ante todo un fin ritual. Los elementos de la vida cotidiana no podían ser más simples, pero su significado resultaba abrumador. Aunque reducido al mínimo, todo parecía siempre demasiado. Incluso un estudioso prudente y reticente como Louis Renou reconoce que «el Veda se mueve en un terror pánico». En el polo opuesto de toda rigidez hierática, los himnos le parecían no ya «poesía compuesta a “sangre fría” sino “obras frenéticas, derivadas de una atmósfera de disputas oratorias, en las que la victoria se obtiene formulando mejor (o adivinando más velozmente) a los enemigos con fundamento místico-ritual». Allí la derrota podía significar una condena a muerte. Sin necesidad de un verdugo, la cabeza quedaba hecha pedazos. No faltan los casos atestiguados.

Sólo conocemos un nombre, entre todos los que pertenecieron a la civilización del Indo: Su-ilisu, un intérprete. Se lo representa como un enano, o un niño, en un sello acadio. Está en el regazo de un personaje que viste atavíos ricos y densos. El texto inscrito sobre la imagen dice: «Su-ilisu, traductor de Meluhha». Otros sellos hablan de mercaderías provenientes de Meluhha, de esa civilización del Indo que se extendió hasta más allá de la Mesopotamia, Egipto y Persia, y duró no menos de mil años, extinguiéndose al fin por motivos del todo oscuros, hacia 1600 a. C. Los nombres se han perdido, queda solamente el de Su-ilisu, intérprete de una lengua que todavía se resiste a todos los intentos de desciframiento –admitiendo que se trate de una lengua, punto sobre el que aún se discute.

Desde hace algunos años está en curso una afanosa búsqueda de huesos de caballo en excavaciones en el Punjab. Blandidas como armas precarias, debían servir para ahuyentar o dispersar a los aborrecidos indoeuropeos venidos de fuera, de más allá del Paso Jáiber, demostrando que su novedad –el caballo– pertenecía ya a esos lugares. Porque todo lo que es más antiguo y memorable –así piensan algunos– debe brotar necesariamente de tierra india. La escritura indescifrada de Harappa debería contener ya todo lo necesario para deducir que de ella descienden el sánscrito y el Rgveda. Todo esto no ha encontrado fundamento en los restos arqueológicos y va contra lo que dicen los textos védicos. El soma, sea lo que fuere, crecía en las montañas, que no forman parte del paisaje de Harappa ni de Mohenjo-Daro. En cuanto a los guerreros montados en carros de caballos, no hay trazas en los sellos de las civilizaciones del Indo.

Respecto al Rgveda, es difícil disipar la impresión de que se trate de mundos paralelos. Sin embargo, debieron interferirse de alguna manera. Pero de una manera que sigue siendo oscura.

Para la India védica, la historia no era algo por lo que preocuparse. El género historiográfico se apropia de ella mucho más tarde, muchos siglos después de Heródoto y de Tucídides, cuando en Occidente se estaban escribiendo las crónicas medievales. La cronología a la que se refieren los ritualistas es por lo general un tiempo de los dioses y de lo que sucede antes de los dioses. Sólo en raras ocasiones se hace referencia a algo «arcaico», por lo que se deja entender que se refiere al tiempo de los hombres. Sin excepción, se trata de cambios en el seno de un rito. Por ejemplo, del rito más complejo e imponente, que es el aśvamedha, el «sacrificio del caballo». «El aśvamedha es, por así decir, un sacrificio arcaico, porque ¿qué parte de él se celebra y qué parte no?» Después de haber seguido las minuciosas, vertiginosas instrucciones sobre los centenares de animales que son sacrificados en el curso del aśvamedha y sobre los diversos modos en los que debían ser tratados, sobre los abalorios a enhebrar en las crines del caballo y sobre las «vías del cuchillo» que deberían ser seguidas al sajar la carne de caballo, con improviso cambio de rumbo se dice que el «aśvamedha es un sacrificio arcaico» (o «abandonado», utsannayajña). Tal vez las especulaciones de los liturgistas se referían ya a un pasado fabuloso y perdido, cuando el nudo entre los cantos, los números y los animales sacrificados era todavía impecable. Quizá ellos se sentían ya como esos eruditos del siglo XVII que hacían batallas de citas a propósito de algún acontecimiento antiguo.

Cuanto más escasas son las referencias a la pura sucesión de los tiempos, tanto más impresionante resulta su efecto. Tanto más vano aparecerá, además, todo intento de establecer una relación inmediata, simple y unívoca entre los textos de los ritualistas védicos y cualquier realidad factual. A diferencia de los egipcios, los sumerios o los chinos de la dinastía Zhou, evitaron asimilar a los años todo lo que sucedía. Verum ipsum factum no valía para ellos. Porque el único factum ligado a un verum era la acción litúrgica. Todo lo que se desarrollaba antes y fuera del rito pertenecía al vasto reino deshilvanado de la no-verdad.

La India védica se funda sobre un exclusivismo riguroso (sólo quien participa en el sacrificio puede ser salvado) y al mismo tiempo sobre una exigencia de rescate total (extendido no sólo a todos los hombres sino además a todos los seres vivientes). Esta doble pretensión, que sonará irracional a las otras grandes religiones (mucho más cercanas al buen sentido profano), es remachada en la imagen de un antiguo, iluminado banquete: «Pero esas criaturas que no son admitidas en el sacrificio están perdidas; por eso ahora él admite en el sacrificio a las criaturas que, aquí sobre la tierra, no están perdidas; detrás de los hombres están las bestias; y detrás de los dioses están los pájaros, las plantas y los árboles; así, cualquier cosa que exista aquí sobre la tierra es admitida en el sacrificio. En verdad, los dioses, los hombres y los antepasados beben juntos, es éste su banquete: en los tiempos antiguos bebían juntos visiblemente, ahora lo hacen en lo invisible.»

Nada era tan grave, para los hombres ni para los dioses, como quedar excluido del sacrificio. Nada implicaba, con parecido rigor, la pérdida de la salvación. La vida, por sí sola, no bastaba para salvar la vida. Hacía falta un procedimiento, una secuencia de gestos, una inclinación constante para no perderse. La salvación, para llegar a ser tal, debía extenderse a todo, debía arrastrar todo detrás de sí. No había salvación en lo individual, ser o especie. Detrás de los hombres se entreveía la incalculable formación de las bestias, unidas a los hombres por su naturaleza de paśu, eventuales víctimas sacrificiales. Mientras que detrás de los dioses crujían todos los árboles y las plantas con sus habitantes, los pájaros, que tenían un acceso al cielo más directo.

Esta grandiosa visión es ofrecida en pocas palabras y no tiene equivalente alguno en las otras grandes civilizaciones antiguas. No la testimonia ningún texto griego (ni mucho menos romano), no es sin duda una visión bíblica (en la que lo humano, desde el principio edénico, tiene el estigma del dominador) ni tampoco china. Sólo los crueles hombres védicos, mientras se dedicaban sin tregua a sus sanguinarios sacrificios, pensaron en cómo salvar, junto consigo mismo, a las plantas y a todos los otros seres vivientes. Pensaron que, para hacerlo, sólo había una manera: admitir a todas esas criaturas en el sacrificio. Pensaron también que sería la única actitud posible para superar el desafío más difícil: hacer que, en lo invisible, prosiguiese ese banquete que en otro tiempo sucedía bajo los ojos de todos, y del que todos participaban.

Quien se adentra en el corpus védico tiene enseguida la impresión de encontrarse en el interior de un mundo autosuficiente y autosegregado. ¿Los afines? ¿Los antecedentes? ¿La formación? Todo se puede poner en duda. Esto explica cierta complacencia perversa de los grandes vedistas hacia el objeto de sus investigaciones: saben que, habiendo entrado en él, no volverán a salir. Un maestro como Louis Renou apuntaba sumariamente a esto, en una de las pocas ocasiones en que se permitió hablar en términos generales: «Otra de las razones de esta declinación del interés [por los estudios védicos; estamos en 1951] es el aislamiento del Veda. Hoy en día nuestra atención se concentra sobre las influencias culturales y sobre los puntos de contacto entre las civilizaciones. El Veda ofrece pocos materiales de esta clase, porque se ha desarrollado en un estado de separación. En realidad, es más importante comenzar a estudiar determinadas manifestaciones individuales en y por sí mismas, y examinar su estructura interna.» Pero eso es exactamente lo que ya hacía, en pleno siglo XIX, Abel Bergaigne, fundador de la gloriosa estirpe de los vedistas franceses: estudiar el Rgveda como un mundo completo en sí mismo, cuya justificación sólo se encuentra en sí mismo. Estudio inagotable, como bien sabía el mismo Renou, que publicaría diecisiete volúmenes de sus Études védiques et paninéennes, en los que tradujo e interpretó, uno a uno, los himnos de los Rgveda, afrontándolos cada vez desde los ángulos más diversos, pero sin dar nunca la empresa por concluida. Ni Egipto ni Mesopotamia ni China, ni mucho menos Grecia (con su provocativa carencia de textos litúrgicos) pueden ofrecer nada siquiera lejanamente comparable al corpus védico, por el rigor del aparato formal, la exclusión de todo marco temporal –histórico, analítico– y la omnipresencia de la liturgia; y por el refinamiento, la frondosidad y el carácter engañoso de las relaciones internas entre las diversas partes del corpus.

Múltiples y vociferantes han sido siempre –y siguen siéndolo– las teorías sobre el origen y la proveniencia de aquellos que se definían Ārya y compusieron el corpus védico. La vastedad y la unicidad de su empresa textual destacan todavía más si se da una descripción reducida de su existencia histórica a los pocos elementos irrefutables, como la que formuló en una ocasión Frits Staal: «Hace más de tres mil años, pequeños grupos de pueblos seminómadas atravesaron las regiones montañosas que separan Asia central de Irán y del subcontinente indio. Hablaban una lengua indoeuropea, que se desarrolló en el védico, e importaron los rudimentos de un sistema social y ritual. Como otros que hablaban lenguas indoeuropeas, celebraban el fuego, llamado Agni, y como sus parientes iraníes adoptaron el culto del soma: una planta, quizá alucinógena, que crecía en la alta montaña. La interacción entre estos aventureros y los anteriores habitantes del subcontinente indio dio origen a la civilización védica, así llamada debido a los cuatro Vedas, composiciones orales transmitidas por la voz hasta hoy.» En su sequedad y en un tono que parece adaptarse a las exigencias de una enciclopedia popular, estas líneas de Staal transmiten algo de ese estupor que debería atrapar a quien se pusiera frente a la empresa sin precedentes y sin paralelo de estos (poco numerosos) «aventureros centroasiáticos». Empresa que, desde un principio, no apuntaba tanto a conquistas territoriales (imprecisas, poco importantes y no sostenidas por una fuerte trabazón política, carente incluso de la invención de la «ciudad», nagara, término que está prácticamente ausente en los textos más antiguos, y en todo caso no corresponde a ningún dato documentable: no existe huella de ninguna ciudad védica), sino a un culto, estrechamente vinculado a textos de una extrema complejidad, y a una planta de la ebriedad. Un estado de la conciencia era el eje en torno al cual giraban, en una meticulosa codificación, miles y miles de actos rituales. La mitología, y con ella las especulaciones más temerarias, se presentaban como la consecuencia del encuentro fatal y explosivo entre una liturgia y una ebriedad.

Ya evam veda, «aquel que sabe así», es una fórmula recurrente en el Veda. Evidentemente el saber –y el saber así, de un modo que se diferencia de cualquier otro saber– era lo que más apremiaba a los hombres védicos. La potencia, la conquista, el placer aparecían como elementos subordinados, que formaban parte del saber, pero que ciertamente no habrían podido suplantarlo. El léxico védico es de una gran sutileza y es altamente singular en la definición de todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la inspiración, la exaltación. Practicaban el discernimiento de los espíritus –habría dicho algún místico occidental, varios siglos más tarde– con una seguridad y una agudeza que dejan estupefacto y que condenan a la torpeza todo intento de traducción. ¿Qué significa dhī? ¿Pensamiento intenso, visión, inspiración, meditación, plegaria, contemplación?

Todo eso, cada vez. En todos los casos el presupuesto es el mismo: la primacía de la conciencia respecto a cualquier otra vía de salvación.

¿Por qué los hombres védicos estaban a tal punto obsesionados con el rito? ¿Por qué todos sus textos, directa o indirectamente, hablan de liturgia? Querían pensar, querían vivir sólo en ciertos estados de la conciencia. Descartado todo lo demás, éste es el único motivo plausible. Querían pensar, y sobre todo: querían ser conscientes de pensar. Esto sucede ejemplarmente en el cumplimiento de una acción. Existe la acción, y existe la atención que se concentra en la acción. La atención es lo que transmite a la acción su significado.

También la Roma arcaica era una sociedad altamente ritual, pero no alcanzó nunca una radicalidad comparable. Por encima del rito estaba en Roma la práctica, la capacidad de sobreponerse a las situaciones que se presentaban en cada oca- sión. Como el rito desembocaba en el cauce del derecho, el fas fue absorbido –o al menos, trató de ser absorbido– en el ius.

Para los hombres védicos, al contrario, la concentración del pensamiento en la acción era altísima, y carente de funciones ulteriores. Pensar el brahman, que es el extremo de todo, significa ser el brahman. Ésta es la doctrina subyacente.

Cuanto más arrecian las disputas sobre la secularización, tanto más fácilmente se olvida que Occidente, si se quiere denominar así a algo que nació en Grecia, fue secular desde el principio. Desprovistos de una clase sacerdotal, abandonados al riesgo continuo de ser apartados de la luz, sin perspectiva de premios ni redención en otro mundo, los griegos fueron los primeros seres totalmente idiosincrásicos. Esto vibra en cada verso de Safo o de Arquíloco. Lo idiosincrásico actúa como el acicate mismo de la secularidad. ¿Cómo explicar, entonces, la insalvable distancia entre los modernos y los griegos antiguos?

¿Quién es Roberto Calasso? (Florencia, 1941) reside en Milán. Es presidente y director literario de Adelphi, una de las editoriales de mayor prestigio internacional. En Anagrama ha publicado los ensayos recogidos en Los cuarenta y nueve escalones, La literatura y los dioses y los textos de Cien cartas a un desconocido, así como y, en especial, La ruina de Kasch, Las bodas de Cadmo y Harmonía, Ka, K. y ahora El rosa Tiepolo, La Folie de Baudelaire y El ardor, que forman parte de un work in progress de libros independientes, y que son una de las mayores empresas literarias de nuestro tiempo y ratifican el diagnóstico de Leonardo Sciascia: «Sus obras están llamadas a no morir. Calasso es uno de los pocos escritores de raza que tenemos». Asimismo ha publicado también en Anagrama los valiosísimos ensayos Los cuarenta y nueve escalones, La literatura y los dioses, Cien cartas a un desconocido y La marca del editor.