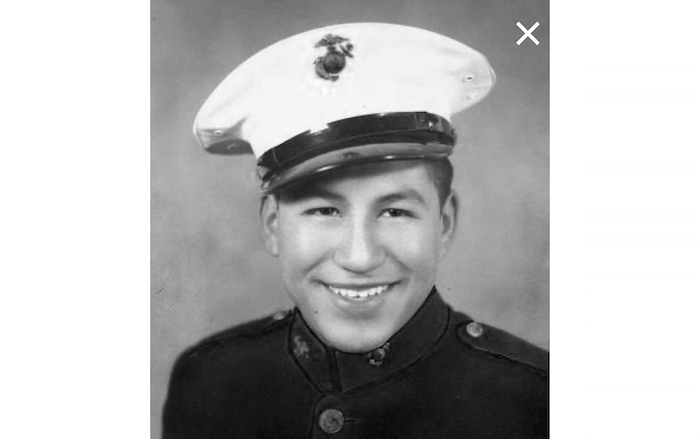

Ciprián Contreras fue un infante de marina que participó en la batalla de Iwo Jima de febrero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la invasión, fue herido en una pierna en las islas Mariana del Norte. El 21 de febrero de 1945 sufrió una conmoción cerebral por una explosión y lo dieron por muerto.

Por Russel Contreras

RÍO RANCHO, Nuevo México, EU, 7 de julio (AP) — El 4 de julio me duele todos los años. Agitar la bandera me parece algo fuera de lugar y lucir indumentarias con las barras y las estrellas me hace sentir como Apollo Creed en “Rocky”. La canción “God Bless The U.S.A.“ no me llena de patriotismo y nunca aprovecho los descuentos exclusivos de un día de los colchones.

Sí, me relajo y tal vez ponga un poco de carne en el asador y lleve a mi familia a una meseta del desierto de Nuevo México para ver los fuegos artificiales entre coyotes y conejos. Los festejos del Día de la Independencia no me hacen sentir estadounidense. Es donde nací, no tengo otro sitio adonde ir.

Pero por adentro me hierve la sangre.

Me enfurece que mis mayores hayan tenido que ir a escuelas estadounidenses segregadas, dilapidadas, y hayan muerto analfabetos. Que mi madre, que fue adoptada, haya soportado burlas de tono racista y la rotura de varias costillas cuando un chico blanco la tiró de un carrousel. Que mi padre siga evitando el sol para no ponerse “demasiado oscuro”, como le dijeron de niño. Que me llevaron a un centro de detención juvenil a los 16 años y la policía me preguntó varias veces a qué pandilla pertenecía. Que mi abuela Ruth falleció a los 56 años creyendo en el fondo en las cosas que se decían de ella, que tal vez se merecía estar separada, que tal vez no era humana, que tal vez era… incapaz de querer.

Todo esto me sigue molestando hoy.

Al mismo tiempo, cada 4 de julio recuerdo al tío abuelo Ciprián.

Ciprián Contreras fue un infante de marina que participó en la batalla de Iwo Jima de febrero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la invasión, fue herido en una pierna en las islas Mariana del Norte. El 21 de febrero de 1945 sufrió una conmoción cerebral por una explosión y lo dieron por muerto.

Cuando recogieron el cuerpo, se dieron cuenta de que estaba vivo.

Se recuperó en un barco. Un día escuchó en un altoparlante que se necesitaba gente para ir al combate. Si puedes levantarte, te necesitamos, decía el mensaje.

Trato de ponerme en el lugar de Cipriani en ese momento. En Houston, su padre mexicano y su madre texana no podían votar ni ir a ciertos restaurantes por las leyes segregacionistas de Jim Crow (que lució un sombrero en Texas). El Ku Klux Klan y los Rangers de Texas aterrorizaron a familiares suyos y estar en ciertos sectores de la ciudad de noche los exponía a ser linchados.

Yo hubiera dicho: Ya cumplí. No se merecen todo esto. Estoy hecho.

Tal vez pensó todo esto. Tal vez sintió la misma rabia. Pero tras escuchar el llamado, se ajustó los vendajes y se levantó. “Estoy bien”, aseguró. “Vuelvo al combate”.

A los pocos días, sufrió otra conmoción.

A pesar de la discriminación y el racismo, vio algo en Estados Unidos. Algo redimible, algo trascendente, algo que justificaba que arriesgase su vida. ¿Qué vio?

Su hermano Carlos, mi abuelo, también vio algo. Le rogó a su madre y a su padre que le permitiesen incorporarse al Ejército a los 17 años y participó en la invasión de la Alemania nazi. Le mandó una foto suya a su madre con otros soldados. Le dijo que el ejército hacía “todo lo posible por sus muchachos… Sigue rezando por mí”.

Carlos también vio algo. ¿Qué vio?

Ciprián y Carlos regresaron. Los dos se recibieron de ingenieros mecánicos, gracias al G.I. Bill, una ley que ofreció beneficios a quienes combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Siguieron soportando insultos racistas y a menudo le decían Chief, en alusión a los pueblos originarios. En algunos barrios se negaban a venderles casas. Todavía tenían que pagar un impuesto especial para votar.

Cuando ya tenía edad para preguntarles cosas importantes a Ciprián y Carlos, ya no estaban.

Ciprián falleció en 1997. En esa misma época Carlos empezó a sufrir los efectos del mal de Alzheimer. Traté de sacarle algunas cosas a mi abuelo una vez, pero empezó a temblar ante mis preguntas. Su enfermero me dijo que me fuera. Regresé a los cinco minutos, y Carlos me recibió como si no nos hubiésemos visto en años.

Meses más tarde, dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, donde yo había cursado estudios universitarios. Carlos vio esas imágenes por televisión, se levantó con dificultad, agitó su puño en el aire y dijo que estaba listo para el combate.

¿Qué está haciendo?”, le preguntó mi hermano Adam, de ocho años, a mi madre.

“Está en su mundo”, respondió ella.

¿En qué consistía ese mundo?

Carlos falleció en el 2002.

Un nieto de Ciprián, Cruz Contreras, mi primo, se hizo estas mismas preguntas. Cantante de la banda de rock The Black Lillies, Cruz escribió la canción “Broken Shore” en homenaje a Ciprián en el 2015, cuando Donald Trump, por entonces candidato a la Presidencia, decía que los inmigrantes mexicanos eran violadores y traficantes de drogas.

“Tengo que recordarle a la gente que el apellido de mi abuelo fue Contreras. Que mi familia se sacrificó hace mucho tiempo por este país”, declaró mi primo al Rochester Democrat and Chronicle.

La decisión de Ciprián de volver al combate lo desconcertaba. “¿Qué impulsa a alguien a hacer eso?”, se preguntaba.

“Te pido Señor, no me dejes aquí en el valle de las armas”, dice la canción. “¿En qué dirección está el paraíso y en qué dirección el infierno? Cuesta saberlo”.

Estos días mi familia festeja el Día de la Independencia. No lo hace con banderas y conceptos esotéricos acerca de la libertad, sino con historias de Ciprián y Carlos. Mi padre encontró hace poco un artículo del Houston Chronicle del 16 de abril de 1945 sobre las acciones de Ciprián y lo difundió a través de Facebook.

También difundimos –en persona y por la internet– historias de otros héroes que encontramos.

Gente como Ralph Lazo, un adolescente mexicano-estadounidense que se ofreció como voluntario para ir a un campamento de reclusión de japoneses en un gesto de solidaridad ante lo que percibió como una injusticia. O como William Ellis, un exesclavo tejano de raza negra que llegó a ser un millonario mexicano. Vemos videoclips de José Feliciano cantando el himno nacional en el quinto juego de la Serie Mundial de 1968 y a Jacqueline Jaquez, de siete años, cantándolo en el séptimo juego de 1991. Hablamos de la vez que le tomé una foto a Dolores Huerta, cofundadora de United Farm Worker y activista de gran trayectoria, de pie durante el juramento de la bandera en el día de mi cumpleaños en el Congreso de Nuevo México. (“¿Por qué no me iba a parar?”, me preguntó con un guiño).

Hay otro Estados Unidos. No es revolucionario. No es revisionista. Somos nosotros. Y no hablo solamente la Declaración de la Independencia, que describe a los descendientes de indígenas americanos como mi familia como “indios salvajes despiadados”. Y hay otro 4 de julio. El nuestro.

Mi familia se expandió desde sus raíces mexicanas. Eso me enorgullece y me preocupa. Un policía a veces tiene que montar guardia frente a la escuela de Houston a la que van mis sobrinas judías por las amenazas antisemitas. A mis primos de raza negra, de ascendencia mexicana, los siguen en los negocios. A una prima chicana-hawaiana le cuesta pagar los gastos asociados con las convulsiones que sufre. Un tío que nunca conocí cumple una condena a cadena perpetua por un asesinato.

Empiezan los fuegos artificiales y yo me sigo sintiendo malherido. Enojado. Y me pregunto si todo esto vale la pena. No quiero transferirles esta ira a mis hijas Ava y Elena, de seis y tres años. A veces me tienta la idea de irme a otro sitio y nunca mirar para atrás. ¿Dónde está el paraíso y dónde el infierno?

Pero hay historias que compartir y muchas millas que recorrer antes de detenernos. Como periodista, debo hacer mi parte.

Mi tío abuelo Ernest Eguia, también veterano de la Segunda Guerra Mundial y quien participó en la liberación del campo de concentración de Nordhausen, en Alemania, me dijo poco antes de morir: “Recuerda siempre, hagas lo que hagas en la vida, que no se trata de ti”. No me dijo nada más.

Estallan los petardos y sigo malherido. Miro hacia arriba y trato de ver algo. Hay algo borroso. Pero está ahí. Y una voz adentro mío me alienta a actuar: “Estoy bien”, me susurra. “Vuelvo al combate”.