Sandra Lorenzano

31/05/2020 - 12:05 am

Balbuceos y utopía

El año de filmación de “El sacrificio” es el año de Chernóbil, 1986.

1.

Sólo balbuceos y silencios soy capaz de producir en estos tiempos. Me sorprende que haya tantas y tantos que hablen con seguridad total, como si supieran ante qué nos encontramos, y pronuncien con “asertividad” (término que les encanta a los asertivos) frases tales como: “Esta pandemia es…”, “La mejor forma de afrontar la nueva realidad es…”, “A partir de ahora tendremos que…”, “Esta nueva realidad traerá consigo…”

Tal vez por mi perplejidad galopante recordé esta frase que tengo marcada y recontra marcada en el bellísimo libro Poema y diálogo:

“Hablar es buscar la palabra. Encontrarla es siempre una limitación. El que de verdad quiere hablar a alguien lo hace buscando la palabra, porque cree en la infinitud de aquello que no consigue decir y que, precisamente porque no se consigue, empieza a resonar en el otro. Algo de esta sabiduría del balbucir y enmudecer sea tal vez la herencia que nuestra cultura espiritual deba transmitir a las próximas generaciones.” (p. 12)

Siguiendo esta idea de Gadamer sobre Hölderlin –cuyo verso “¿Para qué poetas en tiempos de penurias?” resuena con tanta fuerza hoy-, me entrego al balbuceo y al silencio confiando en que ahí encuentre no sólo la escucha de la gente querida, sino la posibilidad de compartir este camino de incertidumbres.

Vuelvo, entonces, a una de mis pasiones: el rastro de lo poético en la búsqueda de lo sagrado que ha marcado la historia de la humanidad. Vuelvo desde el desasosiego más absoluto, desde el tartamudeo, desde la falta de asideros claros. Hablo de los sagrado desde una realidad –la mía- sin dioses, desde una realidad de “no creyente”. ¿Se puede? ¿Se vale? Erri de Luca -el escritor napolitano que ustedes saben que amo- siendo un convencido militante de izquierda, miembro de “Lotta Continua”, albañil y obrero, le robaba un par de horas al sueño, todos los días antes de ir a la construcción o a la fábrica, para leer la Biblia. Desde su mundo sin religión, aprendió hebreo para leerla, y se convirtió en uno de los más importantes traductores del texto bíblico al italiano. Como él, yo digo también: soy alguien “que no cree”, pero que lleva toda la vida persiguiendo la esencia de lo sagrado en las palabras. Para ser ésta una columna dominguera, quizás esté metiéndome –y de paso metiéndolos a ustedes- en honduras irresolubles. Pero vale la pena recordar al teólogo y erudito alemán Rudolf Otto, quien escribe en su libro Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de dios, publicado en Alemania en 1917: “lo sagrado tiene en sí un momento plenamente específico que escapa a lo racional […], que es arreton, inefable, en cuanto es por completo inaccesible a la captación conceptual”. Y allí está lo numinoso, un misterio a la vez fascinante y aterrador: eso es lo sagrado, “quien lo probó, lo sabe”.

Al hablar de poesía no estoy hablando de un género literario, estoy en realidad hablando de un modo de mirar, de un modo de vincularse a la realidad. Porque como escribió Javier Sicilia: “El poeta no es el que escribe versos, el poeta es el que mira poéticamente, oye, escucha, es un don, una gracia, una desgracia; donde el poeta hable, donde el poeta esté habrá poesía”.

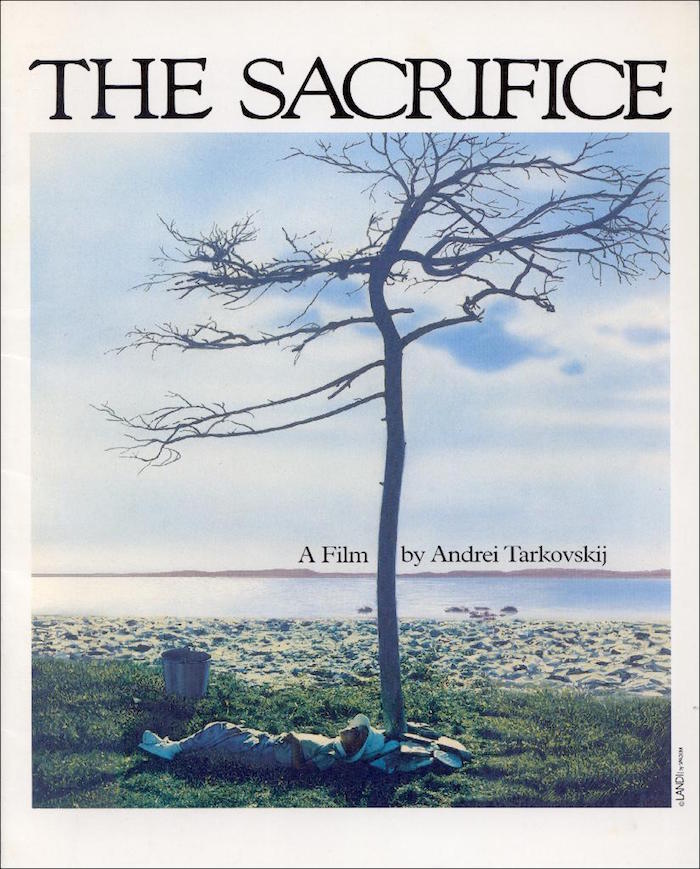

En este tartamudeo en el que estoy inmersa pienso en una obra que siempre me ha trastornado: “El sacrificio” de Andrei Tarkovski. ¿Que soy una azotada? Sí, creo que sí.

El film comienza con una de las piezas musicales más conmovedoras que existen: “La pasión según San Mateo” de Bach. La versión que más me gusta es la de Marian Anderson, la excepcional contralto que fuera la primera cantante lírica negra que pudo actuar en salas de concierto. ¿Es ese dolor del excluido, del rechazado, el que se percibe en su canto? Erbarme dich, Mein Gott, “Señor, ten piedad”. Tarkovski es él mismo en ese momento también un excluido, un rechazado; exiliado y enfermo moriría pocos meses después de terminar de filmar. La película construye un poema que es metáfora y alegoría, pasión y dolor por un mundo que le ha dado la espalda a la espiritualidad. Mientras escuchamos a Bach, vemos “La adoración de los Magos”, la gran obra inacabada de Leonardo. En la imagen lo único que parece estar terminado es un frondoso árbol que se contrapone al árbol seco que Alexander, el protagonista, está plantando junto al mar, mientras le cuenta su hijo, el “Hombrecito”, la antigua leyenda de un monje ortodoxo que plantó un árbol seco en una montaña y le pidió a un novicio que se ocupara de regarlo hasta que “regresara a la vida”. Y así lo hizo el joven subiendo agua para regarlo todos los días. Tres años después lo encontró cubierto de retoños. “Digan lo que digan, un método tiene sus virtudes. A veces me digo a mí mismo, si cada día, exactamente a la misma hora realizas el mismo acto, como un ritual, sin cambio, sistemático, cada día igual, el mundo cambiaría”, dice Alexander.

El verdadero núcleo de la historia surge ante la inminencia de una guerra nuclear. Si estalla no quedarán vencedores ni vencidos ni ciudades ni pueblos; ni agua en la primavera ni pájaros en el cielo. Será el cataclismo del triunfo de los valores materiales por sobre los espirituales. Es entonces cuando el personaje decide hacer un pacto con dios: renunciar a todo lo que ama, a la familia, a la casa, al hijo, a la palabra, a cambio de que “no exista ese horror abominable, brutal”, y todo vuelva a ser “como antes”.

No se preocupen que no contaré nada más para que puedan disfrutarla si aún no la han visto (está en youtube con acceso libre). Pero sí me detengo en la última escena, en la cual el “Hombrecito” se acerca a regar el árbol seco que plantó con su padre. Y habla entonces por primera vez repitiendo las palabras de aquel: “En el principio fue el verbo”. Y agrega “¿Por qué, papá?” En el árbol no vemos ni capullos ni hojas (¿aún?). Inmediatamente aparece la dedicatoria de Tarkovski a su hijo Andriusha, “con esperanza y confianza”. De cierta manera reproduce así el fuerte vínculo que lo ligaba a su propio padre, el poeta ruso Arseni Tarkovski, quien había escrito “Me basta con la inmortalidad para que mi sangre fluya de siglo en siglo”; la inmortalidad como continuidad de la vida de generación en generación. El sacrificio del título (no olvidemos que la palabra "sacrificio" proviene del latín "sacro" + "facere"; es decir, "hacer sagradas las cosas", honrarlas, entregarlas) encuentra su sentido en la esperanza de futuro.

El año de filmación de “El sacrificio” es el año de Chernóbil, 1986.

El nuestro, 2020, es el año de la pandemia más brutal de la época contemporánea. ¿Cuál es ese futuro que aún puede construirse, un futuro en que la nostalgia y el dolor, dice Tarkovsky, no sea la negación de lo sagrado sino su búsqueda?

2.

En el proceso de secularización que acompañó la modernidad -esa modernidad que creó las grandes ilusiones y utopías sociales, y al mismo tiempo los peores horrores de nuestro siglo XX- hay algo que, a pesar del horror, parece recuperar de pronto, en ciertos momentos, su sacralidad: el cuerpo humano, o mejor dicho ciertos cuerpos en su tránsito entre la vida y la muerte. No vamos a entrar ahora en la discusión ni metafísica ni ontológica sobre la conciencia del “ser para la muerte” y del modo en que ese descubrimiento marca nuestra existencia como seres humanos, pero sí considerar que el espanto del que hablábamos –masacres, guerras, exterminios, desaparecidos, feminicidios, tortura, y un larguísimo etcétera- es el mal manifestado en el ensañamiento con los cuerpos.

La pandemia pone en escena a nivel global, entre otras cosas, la imposibilidad de realizar el ritual del duelo, un ritual que –sea religioso o laico- parte de una concepción del cuerpo como espacio sagrado. Hoy, quienes han perdido a sus seres queridos por el coronavirus viven una experiencia similar a quienes nunca han podido abrazar ni siquiera los huesos o las cenizas de aquellos a quienes amaban, porque han muerto ahogados en el Mediterráneo, o desaparecidos en su camino hacia la frontera, o exterminados en algún campo de concentración, o violentadas y asesinadas en alguna latitud del planeta.

En esta realidad del COVID tenemos los cuerpos, pero quienes estamos encerrados somos nosotros; la muerte parece no estar dentro del espacio sino fuera. Esto nos lleva a vivir, prácticamente a la humanidad entera al mismo tiempo, la imposibilidad del duelo. Pocas cosas tan dolorosas como ver esos cuerpos en bolsas negras, o esas cantidades de ataúdes, o esas inmensas fosas comunes, que nos llevan a compartir un dolor sin rituales. Sin abrazos, sin palabras que conforten a quien se está yendo, sin despedidas.

Escribe Arnoldo Kraus, médico, pensador y uno de los mayores especialista en bioética de México:

“Morir arropado es una bella costumbre humana. Tener al lado a los seres queridos durante el proceso sirve; le sirve a quien muere y a quienes se quedan. Fenecer a solas, rodeado de soledad, escuece. No acompañar durante el proceso final lastima, quiebra. El dolor de los deudos, que por una u otra razón no tuvieron el privilegio de estar en los últimos instantes, al lado del ser querido, nunca termina.” (1)

¿Cómo seremos después de este dolor que nunca termina? ¿Dejaremos de ignorar a quienes están sufriendo junto a nosotros? ¿Seremos capaces de mirar a los ojos a esos “cuerpos precarios” que nos rodean, los de los “condenados de la tierra”, como los llamaba Franz Fanon, como cuerpos sagrados? ¿Podremos sentir en nuestra propia piel el hambre, el miedo, el desarraigo, el abandono que viven tantas y tantos a nuestro alrededor? ¿Recuperaremos el valor de la ética, de la hospitalidad, de la responsabilidad?

¿Será como escribió Javier Sicilia, vuelvo a citar a este poeta de lo sagrado, que “Oscurecimos todo / para poder mirar la luz”?

Busco (im)posibles respuestas entre las palabras hoy enmudecidas deseando que podamos pronunciar, aunque sea de manera balbuceante, el nombre de una nueva utopía.

(1) Arnoldo Kraus, “Morir durante la pandemia”, en Nexos, abril 2020. https://arnoldokraus.nexos.com.mx/?p=1252

más leídas

más leídas

entrevistas

entrevistas

destacadas

destacadas

sofá

sofá