Crecí en otro idioma. En un bosque donde todo era constante traducción y mi madre había perdido la memoria. La lenta recuperación de casi todos sus recuerdos en español se hacía con fotografías y viejas películas que le llevaban de México al bosque y al principio, le leían el Quijote y Bernal Díaz del Castillo como si fuesen el mismo libro en dos tomos; luego, leyó ella misma esos párrafos de encantamiento y al final, yo mismo podía leer con acento las locas aventuras del Capitán Cortés que confundió Cholula con molinos de viento.

Hubo muchos días de encierro en el colegio, porque la nieve tapiaba la puerta y había que esperar a que Mr. Smith paleara un sendero como página en blanco para volver a casa, mientras Mrs. Klein paliaba la ansiedad de todos sus alumnos con lecturas en voz alta de las aventuras de Mark Twain… y luego, hubo muchos días en Cuévano que se inundaba hasta la cintura y México se quedaba afuera de las ventanas donde los niños navegaban en papel de libros, y cuadrículas de dibujos y música en partituras antiguas.

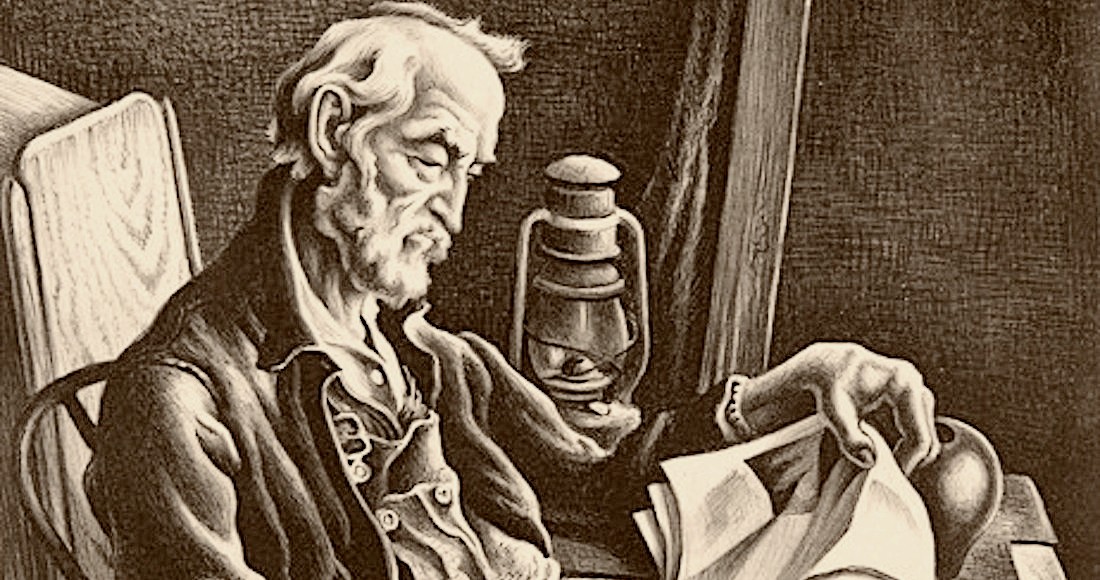

La cuarentena parece constante en los que eligen convertirse en gambusinos de archivos, mineros de biblioteca y exploradores de todo párrafos. La cuarentena es constante en quien intenta cuajar una frase o se deleita con un verso ajeno. La cuarentena es consustancial a la vocación del escritor y la pasión de los lectores… pero una vez que pase la Peste hemos de confirmar que la cuarentena callada de la creación literaria es también el paseo lento por una avenida arboleda, la tertulia que se extiende por horas sobre mesas de lápida de mármol y el abrazo que alivia en cuanto uno confirma que el mundo está también poblado de afectos.