Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, en gran parte del mundo la vida de las personas se ha modificado de manera radical; no existen los abrazos, los besos, tocar a los amigos e incluso verlos... la realidad, aunque sea por un tiempo, se ha transformado en un distanciamiento social que deja de lado los protocolos de convivencia que existían en el mundo hasta hace unos meses. Ante este panorama, el ver a un amigo o conocido, por azar de la vida, se convierte en una alegría reconfortante.

Por Yago

Madrid, España, 19 de abril (ElDiario.es).- Nos prohibieron tocarnos. Tal cual; así lo anunció el Presidente en las noticias, y así rezan todos los carteles de cada supermercado que frecuento al menos dos veces por semana. La nueva ley de esta nueva era, por breve que sea, abraza también la obligatoriedad de mantener la profilaxis de metro y medio entre uno y otro individuo. He leído incluso que Irlanda está recomendando el sexting o el self-sex, o lo que es lo mismo, mantener solo cibersexo y masturbarse.

Esto es un auténtico problema para mí -no lo del sexting, tengo pareja que está igual de confinado que yo, así que esa necesidad está cubierta- sino porque los que me conocen saben que soy muy tocón. Me gusta tocar a la gente. Soy esa clase de tío que se salta el protocolo del espacio personal y apoya su mano en tu hombro cuando habla, da dos besos de verdad cuando te ve y si hay confianza abraza muy fuerte cuando llega y se va. Me encanta abrazar con todo el cuerpo, juntando el alma. Creo que repara.

Y hoy he caído en la cuenta de la severidad de una norma que entiendo pero que sufro de una manera directa. Hoy he ido al Lidl de Tirso de Molina, he hecho mi compra, todo muy sanitario, cola escrupulosamente vigilada por el guardia de seguridad enmascarado que velaba por nuestra salud, los guantes de fruta que repartía en la fila, entrada regulada, espacios amplios entre los mundos de cada uno, cajeros debidamente blindados tras una pantalla de plástico improvisado, todo aséptico y legal.

Pero me volví a casa sintiéndome algo solo. Tenía hambre. Hambre de tacto, es un hambre que a veces me pasa, es como si en lugar de poros, mi piel estuviese cubierta de millones de estómagos diminutos que tan solo pudiesen saciarse al contacto de otra piel, bien sea el sexo, bien la caricia, la piel misma. El calor de otro.

Cogí a los perros y me fui a dar la vuelta procedimental a la manzana, y me encontré con Yolanda. Yolanda es una compañera de mi trabajo, de mi mismo departamento. Nos llevamos muy bien, estamos muy unidos, ambos amamos el barrio y compartimos muchas formas de entender la vida.

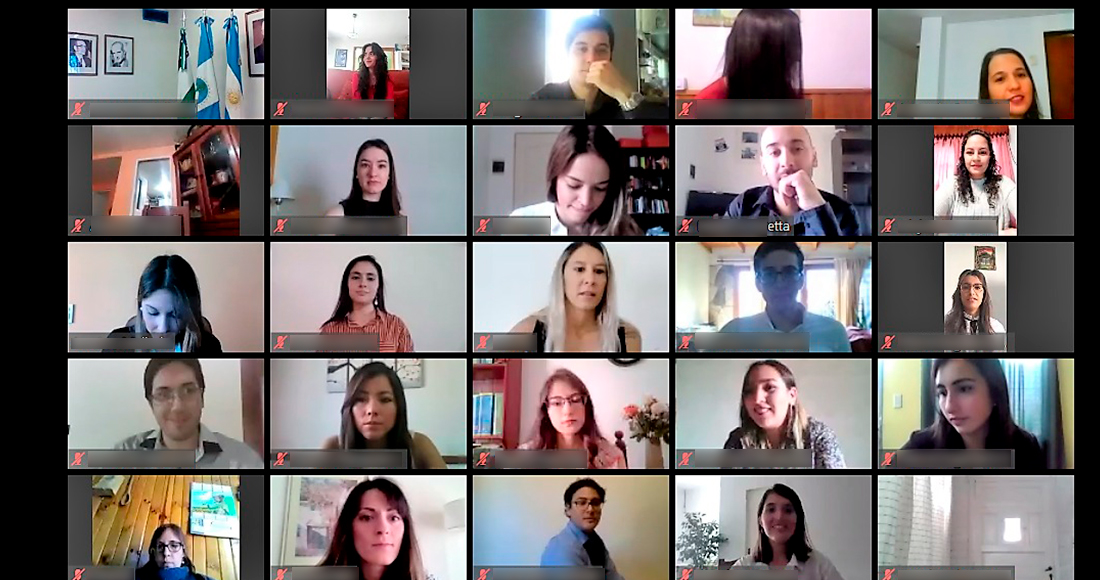

Reconozco que después de tres semanas confinados fue una experiencia rarísima. Ambos nos saludamos eufóricos, cada uno en su acera de la calle, los dos bajábamos por Lavapiés porque vivimos relativamente cerca, pero temíamos cruzar la calzada por salud, por no querer infringir la ley. Estábamos ahí los dos, que por fin nos podíamos ver como personas tridimensionales con sus volúmenes y sus aromas y su temperatura. Hemos estado durante las tres últimas semanas viéndonos tan solo a través de la pantalla de un dispositivo y ahora estábamos a tan solo a metro y medio, y ahí nos encontrábamos sin poder acercarnos.

Hablamos de trivialidades, nada relevante. "Cómo te va", "hasta el coño de estar en casa", "tú al menos tienes terraza", "¿estos son tus perros?". Creo que la impaciencia de ambos nos llevó a hablar muy deprisa, a no escucharnos demasiado, parecía que apurábamos un sorbo de agua que está a punto de acabarse escapándose entre los dedos. Los perros estaban desconcertados porque son unos animales muy sociables que asaltan a cualquier persona por la calle que perciban amigo por el tono de voz que utilizo. Todo su afán era cruzar la calle para saludarla.

La conversación circulaba atropellada por las calles del centro de una ciudad que ya nos echa de menos a todos, en un barrio siempre efervescente como el nuestro, con sus terrazas, sus cañeos ahora adormecidos, anestesiados. Descubrí que sin darme cuenta había descuidado totalmente mi ruta habitual y la había acompañado a su portal en calle Olmo.

Al otro lado de la calle vi cómo abría la puerta de su portal sin dejar de mirarme con una amplísima sonrisa. Solo yo sé cómo el cuerpo gritaba desesperado por cruzar la calzada y abrazarla muy fuerte y sentir por un segundo que todo va a salir bien, que esto también pasará y seremos más fuertes.

Me fui a casa con esa sensación extraña que te deja un buen libro con un final no tan feliz como esperabas aunque poderosamente realista. Tras el proceso de higienización de patas de los perros con alcohol y de agua con lejía para mis zapatos y del lavado escrupuloso de manos me crucé con mi pareja en el pasillo y sin venir a cuento lo abracé. Como si me fuese la vida en ello, como si nunca volviésemos a vernos. Como si pudiese con ese gesto compensar todos los abrazos que no estoy dando, los besos que se pierden de un extremo al otro de la calle.

Porque los besos que no se dan, los abrazos perdidos no se pierden del todo. Solo se guardan. Se aplazan, se reservan. Porque cuando salga a la calle pienso abrazar a cada persona con la que me encuentre, pienso tocarles la cara a todos aquellos con los que me cruce. Pienso poner mi palma abierta suavemente sobre su mejilla y mirarlos a los ojos y darles dos besos de esos que suenan, que tiene babas y lágrimas. Porque necesito calmar el hambre de mi piel con la piel de otros.

Voy a entregar a los que hemos tenido la suerte de poder contarlo todos los abrazos que por ley no puedo dar ahora para salvar ese constante y pretérito metro y medio de seguridad. Os juro por mi vida que voy a hacerlo.