Sus hábiles manos curan a miles del dolor… Son los masajistas ciegos, los que sueñan a color

PorErick Baena Crespo

09/02/2019 - 8:30 pm

Artículos relacionados.

- Gobiernos piden perdón por tragedia de 2011; Samuel García no va, deudos le reclaman

- La UdeG maneja millones al año. El poder de Padilla da más

- Cravioto acepta división de morenistas en el Senado: "No todos pensamos como Monreal"

- Creel presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Mier dirigirá la Jucopo

- Balandra, la playa bonita de México, peligra por derrame

El Centro de Masajistas Ciegos “Dr. Alfonso Herrera” es una casona vieja ubicada en la calle de Donceles 43, frente al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. Ahí trabajan seis masajistas invidentes, egresados de la carrera de Técnico Profesional en Masoterapia, que se imparte en la Escuela Nacional de Ciegos y que cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública. Y están capacitados para ofrecer masajes de relajación, antiestrés y otros padecimientos más complejos, como problemas de columna y ciática. Estas son sus historias.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Miguel, de 11 años, está de pie al filo del anden de la estación San Antonio Abad –en la Ciudad de México–, aferrado al brazo de su madre. El Metro atraviesa la estación, lo abofetea con una ráfaga de aire frío y deja una estela borrosa a su paso.

Las puertas del vagón se abren.

–Siéntate aquí, hijo.

Su madre ahora es una voz asociada a una silueta vaporosa. Miguel se tambalea un poco, luego se acomoda en un asiento pegado a la ventana. Los autos que circulan sobre la Calzada de Tlalpan se asemejan a una constelación de luces rojas. Desliza sus dedos sobre el vidrio mientras el tren avanza hacia el tramo subterráneo.

Miguel se dirige al Hospital de la Luz, como lo hace desde hace dos años, tras el golpe que sufrió en la nuca.

Este será el último recuerdo que Miguel atesorará antes de perder la vista.

A partir de este día todo será oscuridad, salvo en sus sueños.

DON VÍCTOR

El Centro de Masajistas Ciegos “Dr. Alfonso Herrera” es una casona vieja ubicada en la calle de Donceles 43, frente al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En el pasillo, que funge como sala de espera, hay dos filas de sillas. El cuero de uno de los asientos tiene dos tajos abiertos, como a navajazo limpio, por los que se cuela el hule espuma.

Un escritorio maltrecho funge como recepción. Detrás de él, un mosaico de ventanas con marcos negros dan la bienvenida. Cartulinas, anuncios, hojas de papel salpicadas por aquí y por allá. En una de ellas, se lee: “Ojo WC. Sólo pacientes”. Y debajo, otro mensaje: “No pasar”, en letras escritas con una caligrafía nerviosa.

En este lugar trabajan seis masajistas invidentes, egresados de la carrera de Técnico Profesional en Masoterapia, que se imparte en la Escuela Nacional de Ciegos y que cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y están capacitados para ofrecer masajes de relajación, antiestrés y otros padecimientos más complejos, como problemas de columna y ciática.

Al fondo del pasillo se encuentran los cubículos de los masajistas. De uno de ellos brota el sonido de la radio: un locutor previene a los automovilistas sobre el tráfico a vuelta de rueda sobre la Calzada Zaragoza. Adentro se encuentra Don Víctor, un hombre de baja estatura, de 68 años, que al escuchar pasos a sus espaldas, baja el volumen de su estéreo.

Este cuarto diminuto, atravesado por una cama para masajes, se convierte –de manera temporal– en la oficina de don Víctor. Aquí me despacha.

Es un hombre de pocas palabras. Está más acostumbrado a preguntar que a responder.

–¿Y dígame, qué quiere que le cuente?

Me explica el protocolo: antes de cada masaje le preguntan al paciente sobre sus dolencias, lo que las ocasionó y sobre padecimientos preexistentes crónicos, como diabetes, hipertensión o cáncer.

–¿Una especie de historial clínico?

–Algo así. Es importante porque, por decirle una cosa, los diabéticos tienen tejidos débiles, entonces no se les puede dar un masaje intenso.

Don Víctor me muestra su caja de herramientas: una lámpara de infrarrojos, un vibrador de manopla y una compresa eléctrica.

–Y, ¿cómo le va?

–Hay días buenos y días malos, pero en promedio atendemos a 5 personas al día.

El costo de los servicios depende del tipo de masaje y oscilan entre los 150 y 300 pesos. Sostiene que no todos los masajistas ciegos están preparados. Refiere a sus colegas que trabajan en la Plaza Loreto. “Ellos no tienen preparación, a diferencia de nosotros; son truena huesos”, denuncia, algo molesto.

Don Víctor calla. Gira su cabeza en dirección al exterior. No advierto ningún ruido; él sí. Sale. Toca una puerta. Se escucha una voz: es uno de sus compañeros, con quien intercambia saludos. Don Víctor regresa a su cubículo.

–¿En qué estábamos?

–Hábleme de usted.

–¿Qué quiere saber?

–¿Recuerda lo último que vio, por ejemplo?

–Le voy a contar algo y si quiere luego le seguimos, pues me está esperando un cliente.

Suelta retazos de su vida en frases breves.

–Recuerdo todo. Mi ceguera fue progresiva: la perdí a los 21 años. La verdad es que nunca vi bien, necesitaba mucha luz. A esa edad me gustaba mucho subir a los cerros y contemplar el paisaje desde ahí. Sabía que me iba a quedar ciego. Es chistoso, pero también me servía para medir como iba perdiendo la vista y lo que antes se veía clarito se iba haciendo borroso. También, en aquel entonces, me gustaba subir a la rueda de la fortuna, pero no tanto por la emoción, sino para que me quedara grabado cómo se miraban las cosas desde arriba. Esa era mi idea: llenarme los ojos de imágenes.

–¿Y esas imágenes aparecen en sus sueños?

–No tanto. A veces me sueño, me veo a mí mismo, pero como que me desconozco, me veo como si fuera otro, uno que usa bastón, usted cree.

GUILLERMO

A Guillermo lo conocí por su voz. El 24 de mayo de 2012 le negaron el acceso a un Vips.

Los hechos quedaron registrados en un video que él grabó y subió a Youtube.

–¿Cuál es la intención de no dejarme pasar con el perro? –le pregunta Guillermo a una empleada del restaurante.

Una mujer, que acompaña a Guillermo, interviene y le espeta a la misma hostess del restaurante:

–El punto es que necesitas capacitación. Porque si no puedes entender que una persona invidente tiene que pasar con su perro guía, eso demuestra que necesitas capacitarte.

En el video, en primer plano, aparece la empleada, muda, algo consternada. Guillermo interpuso una queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred). La respuesta de la institución fue que si la empresa no reconocía el acto de discriminación, el consejo estaba imposibilitado para traer a la mesa de conciliación a las partes involucradas.

Guillermo es un hombre delgado, de piel morena, que –en su imagen de perfil de whatsapp– aparece con traje negro y corbata, aunque en estos momentos viste un pantalón de mezclilla y una camisa a rayas. Tiene 38 años y, al contrario de Don Víctor, es un conversador nato.

A los 7 años, Guillermo Frías tuvo un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, que derivó en la perdida súbita de la visión. En el ojo derecho le diagnosticaron glaucoma.

“Tuve un mal tratamiento de catarata que me costó la vista casi por completo, pero, a pesar de eso, me mantuve controlado hasta los 20 años”. Lo que le permitió estudiar en escuelas regulares, tanto su educación básica como media superior.

Fue admitido en la licenciatura en Psicología Social de la UAM Iztapalapa. Para su infortunio, en el transcurso del segundo trimestre, su vista se deterioró y se vio obligado a tramitar su baja temporal mientras se rehabilitaba en la Escuela Nacional de Ciegos. Ahí, al igual que sus compañeros, cursó la carrera en masoterapia. En esa misma época, como parte de ese proceso, llegó a su vida una compañera a la que –confiesa– le debe toda la confianza que adquirió en sí mismo: Melody, una perrita de raza labrador, que lo guio por la ciudad. “Ella me ayudó a aceptar mi discapacidad. Sin ella, habría sido un proceso más largo y doloroso”, afirma. Melody murió en 2014 a los 16 años de edad. Llevaba dos años jubilada, al cuidado de Guillermo y su familia.

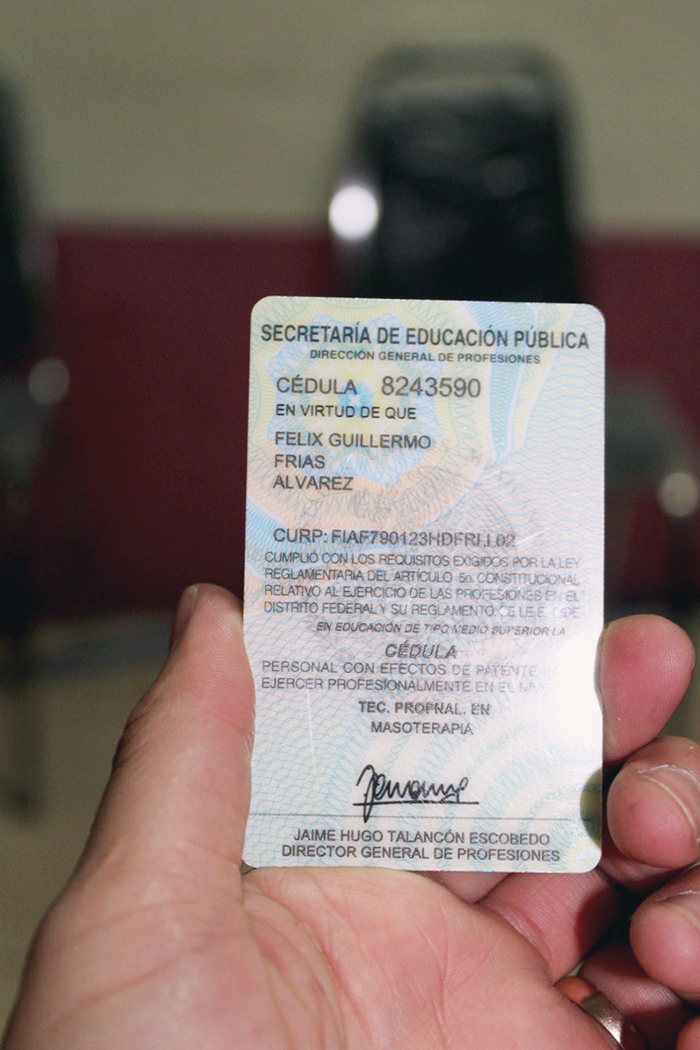

Una vez capacitado en orientación y movilidad regresó a la UAM, a pesar de que su madre le aconsejó centrarse en sus estudios en masoterapia, los cuales creía que le garantizarían un mejor futuro laboral. Guillermo decidió cursar ambas carreras, de forma simultánea. En 2004 concluyó la carrera en masoterapia; en 2007, Psicología Social. Su tesis de licenciatura versa sobre la representación social de la discapacidad visual.

–¿Qué concluiste con tu tesis?

–Más que teorizar, o pontificar desde el púlpito académico, me sirvió para comprender mi condición. En el proceso trabajé, tanto con mis pares como con personas regulares. No quería articular un trabajo y quedarme en el gueto, que es lo que nos suele ocurrir. No, quería salir de la zona de confort, pues una escuela de ciegos es un ambiente protegido. Mi tesis explora cómo las personas ciegas se reconocen a sí mismas.

Para concluir sus estudios contó con el apoyo del Instituto para Ciegos Valentín Haüy, una asociación de ciegos profesionistas que promueve e incide en políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.

Guillermo se integró al equipo de la asociación, representándola ante el Consejo Consultivo del entonces Consejo Nacional para las personas con Discapacidad (Conadis). Ha coincidido, junto a otras asociaciones, como Teletón en reuniones, eventos de recaudación y mesas de trabajo. Y sostiene: “Esas asociaciones integran sus patronatos con personas que no saben nada de políticas públicas. La mayoría de las asociaciones vienen del modelo asistencial”. Se volvió –afirma– incómodo para otras asociaciones.

“Mi intención era empoderar a mis compañeros y que, en dichos foros, nuestra voz fuera escuchada. Imagínate lo paradójico que es que un grupo de personas, ajenas a nuestra circunstancia, se sentara con el gobierno a demandar, de forma tibia, el diseño de políticas públicas a favor de nosotros. Sentía que, además de la vista, nos querían quitar la voz”, señala.

Representantes de asociaciones civiles, de las cuales se reserva los nombres, lo tildaban de rijoso. “Me decían: ‘Dale chance al Gobierno de hacer su trabajo, no seas tan exigente’”.

–¿Qué exigías tú, a nombre de tus compañeros?

–Exigía cuentas: dar seguimiento al presupuesto federal que había en ese momento (2007-2008). El tema de la discapacidad es transversal, o sea, darle seguimiento se refiere a tener cercanía con representantes de nueve secretarías de Estado, además del entonces DIF Nacional. Y preguntarles: “¿Qué están haciendo? Dígannos, porque queremos resultados”.

En 2007, Guillermo hizo sus primeras solicitudes de información. Detectó gastos onerosos en foros, congresos y presentaciones. “Esas reuniones con el gobierno eran una simulación de participación ciudadana. Y las asociaciones lo permitían”, opina.

Como activista de los derechos de las personas con discapacidad interpuso un amparo en contra del Conadis –en proceso de resolución–, en demanda de una participación activa de las personas con discapacidad en la asamblea consultiva.

–Entonces, ¿coincides en que las oportunidades laborales para una persona con discapacidad visual son casi nulas?

–Si bien el tema de la inclusión se promueve, tanto en el ámbito público como en el privado, falta sensibilidad en las empresas. Las empresas estereotipan a los débiles visuales: el único trabajo que te proponen es para call center. No han explotado la tecnología; por ejemplo, existen computadoras para ciegos. A pesar de todo eso, creo que hay opciones. El Gobierno de la Ciudad de México, durante la pasada administración, abrió mil plazas para personas con discapacidad. Aproveché esa oportunidad y ahora tengo un trabajo estable.

Desde 2015, Guillermo trabaja en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, en una oficina local, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. Su chamba, como él le dice, consiste en capacitar a personas con discapacidad. “Además de impartir diversos talleres sobre oficios, les buscamos opciones laborales en las bolsas de trabajo”. Entre semana, trabaja allá, y los fines de semana, aquí, en Donceles.

Es uno de los representantes más visibles del Centro de Masajistas Ciegos “Dr. Alfonso Herrera”, a pesar de que –me aclara– “somos una cooperativa y participamos por igual en la toma de decisiones”.

–¿Cómo concilias tu activismo, además de tu empleo fijo, con el trabajo aquí como masajistas?

–No lo sé (ríe). Llevo 13 años aquí. Eso me motiva: luchar por los derechos de mis compañeros, formar comunidad, acompañarnos. Yo les ofrezco lo que pueda, como el manejo de redes, que aprendí sobre la marcha.

Guillermo administra la página de Facebook del Centro de Masajistas Ciegos. Se vale del uso de la función parlante de su teléfono móvil. Me muestra cómo lo hace. Activa el parlante y su teléfono lee, con voz robótica, el último mensaje de whatsapp que le envié, para acordar esta entrevista.

No puedo seguir la velocidad de lectura. Guillermo tiene activada la función acelerada. Es diestro en el manejo de las herramientas tecnológicas: administra también la cuenta de Twitter, pues cree que es una forma de atraer clientes, en beneficio de todos sus compañeros. Tampoco puedo seguir su velocidad de análisis: en dos horas me habló de sus autores favoritos, de sus discrepancias con el uso de eufemismos para hablar de las personas invidentes y de los derechos de las personas con discapacidad. Todo eso aderezado con anécdotas sobre su activismo.

Hoy en día, Guillermo tiene un porcentaje de visión bajo. “Veo bultos nada más. Mi porcentaje de visión no es funcional. Residuo visual, le llaman. Ahorita me cuesta trabajo distinguir las caras de las personas”, me explica.

–Pero, en tus sueños, ¿las imágenes son nítidas?

–A diferencia de las personas que nacieron ciegos o adquirieron la condición desde niños, yo tengo sueños más o menos normales. Eso sí: creo que mis sueños son recuerdos, recuerdos de voces, más que imágenes. Las personas que conocí décadas atrás, mi familia más cercana, es a quienes sueño en imágenes. Los demás son voces. Por ejemplo, tú, eres una voz.

MIGUEL

Un perro aúlla a lo lejos. Luego ese sonido se mezcla con la melodía triste de una trompeta. Y en tercer plano, lejana, la voz de un comerciante que, a través de un megáfono, nos obliga a escuchar las bondades de una pomada. La ciudad bulle, pero adentro, en este espacio breve, un cuarto de 2 por 3 metros, el cubículo de Miguel, hay un resquicio para el silencio. La cama de masajes espera a su siguiente cliente.

Miguel recarga su espalda sobre un archivero de metal y coloca ambas manos sobre la empuñadura de su bastón, lo que le da un aire de pontífice, si no fuera por la chamarra de piel negra y sus lentes oscuros. Es alto, de piel morena y barba recortada.

Cuenta que, a los nueve años, tuvo un traumatismo craneal. A raíz de ese golpe perdió la visión de forma progresiva. Por temor a que lo regañaran, no le dijo nada a sus padres. “Al día siguiente veía todo diferente, como si alguien hubiera puesto telarañas en mis ojos”, dice.

Meses después, como humo denso dentro en una habitación, una sombra se expandió en sus ojos. El diagnóstico: glaucoma postraumático. Los médicos que lo atendieron le prometieron una cirugía que, al menos, iba a detener el progreso de la enfermedad. No fue así: a los 11 años quedó ciego.

Confiesa que, en los momentos más difíciles, pensó en el suicidio. “Uno siente, al principio, que se le acaba la vida. Y sí, tenía pensamientos suicidas, pero por fortuna no pasó de ahí”.

Se deprimió tanto que, de sus 11 a sus 16 años, se quedó en casa, al cuidado de sus familiares, hasta que un primo le habló de la Escuela Nacional para Ciegos. Eso lo sacudió, lo sacó de su marasmo; se inscribió. Ahí aprendió el sistema braille, y tomó cursos sobre orientación y movilidad para personas con deficiencia visual. Después cursó la primaria y secundaria en el sistema abierto. En 2006 se graduó de la carrera de técnico masajista y realizó su servicio social en el Hospital General.

Ahora, a sus 37 años, con una esposa y dos hijos, de 9 y 7 años, regresó a trabajar al Centro de Masajistas Ciegos. Se dedicó, durante seis meses, a vender discos en los vagones del Metro. No ganaba mal –confiesa–, pero lo invadía la frustración: “Nunca me sentí satisfecho, pues había estudiado para no tener que llegar a esa situación y aún así no había podido evitarla”. Su trabajo como masajista le atrae por algo en particular: “A veces –dice– las personas acuden a nosotros también para curar sus emociones”.

–¿Cómo es eso?

–Muchas veces la tensión o el problema del paciente no es físico, sino emocional. Me ha pasado que mientras les doy el masaje, y mientras platicamos, siento que van descargando todo lo que traen adentro.

Pienso: un masaje catártico. Y luego le pregunto:

–¿Al igual que algunos de tus compañeros, tú también sueñas en imágenes?

–Fíjate que es algo bien raro. En mi sueños manejo carros y ando a caballo. O sea: en mis sueños, veo. Aunque a las personas, en sueños, las reconozco por sus voces. Por ejemplo, a mi compañero Víctor, en sueños, lo reconozco por su voz, aunque no veo su rostro.

–Y has soñado la ciudad, ¿cómo es en tus sueños?

–La ciudad no, pero sí el Metro. Estuve trabajando en el Metro, conozco todos sus sonidos, pero en mis sueños lo veo.

–¿Y qué ves?

–Los vagones anaranjados. Es como si regresara siempre a ese último recuerdo, cuando todavía podía ver.