«Una enfermera, por su parte, se sorprendió al ver la expresión de paz de Ernesto, que contrastaba inexplicablemente con la de los otros guerrilleros matados, marcados por el sufrimiento y la angustia. No creo de ninguna manera tales pamplinas. Todas tienden hacia un mismo objetivo: convertir al Che en un mito. Ese es el mito que me propongo combatir, devolviéndole a mi hermano un rostro humano». El propósito del autor.

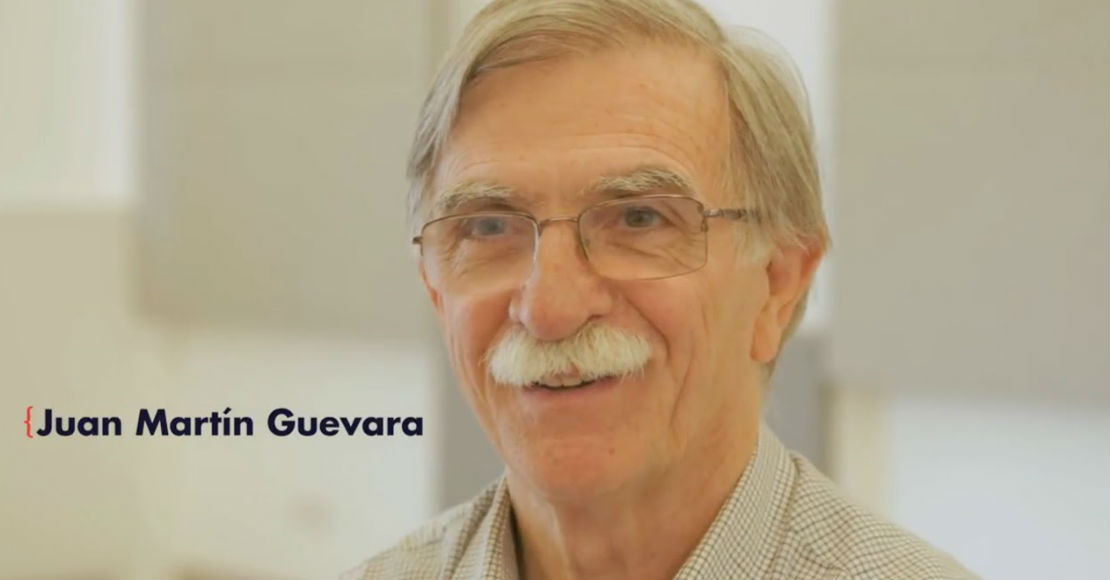

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Cuando los Guevara se enteraron por la prensa de la muerte del Che, decidieron guardar silencio. Cincuenta años después, su hermano menor Juan Martín ha decidido compartir sus recuerdos y desvelar quién era el Che en la intimidad. Nos habla de Ernesto, aquel hermano mayor atento y protector, cómplice de secretos y aventuras infantiles. De sus viajes, estudios, primeros amores… Del aventurero idealista, intelectual comprometido y guerrillero en que se convirtió. De los dos meses extraordinarios que pasó con él en La Habana, en 1959, retratándonos aquellos primeros momentos de la revolución cubana.

A través de recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre su vida y su manera de pensar, Juan Martín Guevara lo rescata del mundo del mito para devolverle su rostro humano de hermano, hijo, padre… En una biografía, que es autobiografía a la vez, en la que se entrecruzan la historia familiar con la historia en mayúsculas de los acontecimientos que les rodearon y de los que el Che fue protagonista hasta su muerte, el 9 de octubre de 1967, en La Quebrada del Yuro, en Bolivia. El objetivo de Juan Martín Guevara es que los valores e ideales de su hermano sigan siendo fuente de inspiración para las futuras generaciones.

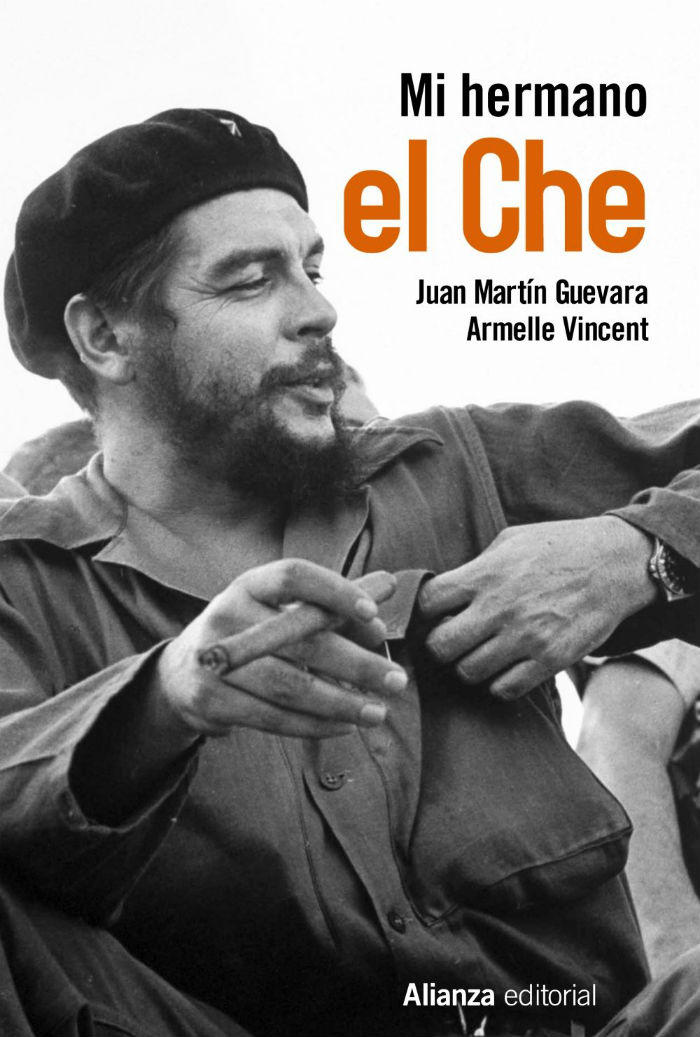

Fragmento de Mi hermano El Che, de Juan Martín Guevara, con autorización de Alianza Editorial

La Quebrada del Yuro

He esperado cuarenta y siete años para ir al lugar donde asesinaron a mi hermano Ernesto Guevara. Todo el mundo sabe que murió vilmente fusilado el 9 de octubre de 1967, en un aula miserable de la escuela municipal de La Higuera, una aldea perdida del sur de Bolivia. Lo habían capturado el día anterior en lo hondo de la Quebrada del Yuro, un barranco pelado donde se había atrincherado después de haberse dado cuenta de que su tropa dispersa de guerrilleros debilitados por el hambre y la sed estaba rodeada por el ejército. Dicen que murió dignamente y que sus últimas palabras fueron: «Póngase sereno y apunte bien. Va a matar a un hombre». Mario Terán Salazar, el teniente a quien habían designado para tan baja tarea, temblaba. El Che era ciertamente, desde hacía once meses, el enemigo público número uno del ejército boliviano, quizá incluso de todo el continente americano, pero era un adversario legendario, un personaje mítico aureolado de gloria, reputado por su sentido de la justicia y de la equidad, y también por su inmensa valentía. ¿Y si ese Che que lo miraba sin pestañear, con sus grandes ojos profundos, sin dar la impresión de que estuviera juzgándolo, fuera de verdad el amigo y el defensor de los humildes, en lugar del revolucionario sanguinario que pintaban sus superiores? ¿Y si sus seguidores, de quienes decían que eran todos muy leales, decidieran un día venir a perseguirlo para vengar su muerte?

Mario Terán Salazar había tenido que emborracharse para encontrar el valor de apretar el gatillo. Al ver al Che sentado, esperando tranquilamente a que se cumpliera un destino que ya sabía ineludible, había salido precipitadamente del aula, bañado en sudor. Sus superiores lo obligaron a volver.

Mi hermano murió de pie. Querían que muriera sentado, para humillarlo. Protestó y ganó aquella última batalla. Entre sus numerosas cualidades, o talentos, poseía el arte de convencer.

Me compré un par de deportivas nuevas para bajar a la Quebrada del Yuro. Es una profunda garganta, que cae a plomo por detrás de La Higuera. Estar aquí es para mí muy difícil, muy doloroso. Doloroso, pero necesario. Es una peregrinación que llevo dentro de mí desde hace años. Me ha resultado casi imposible venir antes. Los primeros tiempos, era demasiado joven, no estaba aún bien preparado psicológicamente. Después, la Argentina del golpe cívico-militar de 1976 se convirtió en fascista y represiva y estuve prisionero durante casi nueve años en la cárcel. Aprendí a mantener un perfil bajo: en el clima político de mi país, estar asociado al Che Guevara fue durante mucho tiempo peligroso.

Solo mi hermano Roberto vino a esta región en octubre de 1967, enviado desde Buenos Aires por la familia, para intentar identificar el cuerpo de Ernesto, en cuanto anunciaron su muerte. Regresó profundamente impactado y confuso: en lo que llegaba a Bolivia, los restos mortales de mi hermano se habían volatilizado. Los militares bolivianos le tomaron el pelo a Roberto, mandándolo de un pueblo a otro y cambiando de versión cada vez.

Mi padre y mis hermanas Celia y Ana María nunca tuvieron valor suficiente para hacer el viaje. Un cáncer se había llevado a mi madre dos años antes. Si no hubiera estado ya en la tumba, a la tumba la habría enviado el asesinato de Ernesto. Lo adoraba.

Vine desde Buenos Aires en coche, con unos amigos. Un periplo de 2.600 kilómetros. En 1967, ignorábamos dónde estaba Ernesto. Se había marchado de Cuba en el mayor de los secretos. Únicamente algunas personas —entre ellas, Fidel Castro— sabían que combatía por la liberación del pueblo boliviano. Mi familia se perdía en conjeturas, lo imaginaba en la otra punta del mundo, en África, quizá. En realidad estaba solo a treinta horas de camino desde Buenos Aires, donde vivíamos. Años más tarde nos enteraríamos de que había pasado antes por el Congo Belga con una docena de revolucionarios cubanos para apoyar a los rebeldes simba.

En lo alto de la cortada, se me acercó un guía. Ignoraba quién soy y no tenía ningún interés en decírselo. Me pidió dinero para acompañarme hasta el lugar donde capturaron al Che, primera señal de que la muerte de mi hermano se había convertido en un comercio. Me sentí indignado. El Che representa precisamente lo contrario del lucro vil. El amigo que me acompañaba, escandalizado, no fue capaz de evitarlo y le dijo quién era yo. ¿Cómo es posible que aquel guía se atreviera a intentar sacarle dinero al hermano del Che cuando era la primera vez que iba a visitar el lugar de la fatal derrota? El guía se apartó reverencioso y se quedó mirándome con los ojos como platos. Parecía como si acabara de tener una aparición. Se deshizo en disculpas que ni siquiera llegaba yo a oír. Estaba acostumbrado. Ser el hermano del Che nunca ha sido anodino. Cuando la gente se entera, todos se quedan atónitos. Cristo no puede tener hermanos. Y el Che es un poco como Cristo. La Higuera, en Vallegrande, adonde llevaron su cuerpo el 9 de octubre para exponerlo al público antes de que desapareciera, se ha convertido en San Ernesto de La Higuera. Los habitantes rezan delante de su imagen. Por lo general, suelo respetar las creencias religiosas, pero esta me molesta enormemente. En la familia, desde mi abuela paterna Ana Lynch Ortiz, no creemos en Dios. Mi madre nunca nos llevó a misa. Ernesto era un hombre. Hay que apearlo del pedestal, darle vida de nuevo a la estatua de bronce para perpetuar su mensaje. El Che habría detestado el estatus de ídolo.

Empecé a bajar hacia el lugar fatídico, con el corazón encogido. Me sorprendió lo pelado que estaba el barranco. Esperaba encontrar una vegetación más densa.

En realidad, salvo algunos arbustos secos y recios, la naturaleza era casi desértica. Entonces comprendí mejor por qué se vio Ernesto pillado en la trampa, como una rata. Era prácticamente imposible hurtarse a la vista del ejército, que rodeaba la Quebrada desde el día anterior. Llegué al lugar donde había sido herido de bala en el muslo izquierdo y en el antebrazo derecho. Me sentí conmocionado. Delante del árbol raquítico en el que estaba apoyado el 8 de octubre, la tierra árida estaba cubierta por una estrella de cemento, indicando el sitio exacto donde estaba sentado cuando lo descubrieron. Una profunda angustia se apoderó de mí. Me asaltaron las dudas. Notaba su presencia. Sentía pena. Me preguntaba qué hacía Ernesto ahí, solo. ¿Por qué no estaba yo con él? Tendría que haber estado a su lado, naturalmente. Siempre fui un activista, como él. No solo era mi hermano, era también mi camarada de lucha, mi modelo. Yo solo tenía veintitrés años, pero eso no era ninguna excusa: en la Sierra Maestra cubana, el macizo montañoso de donde partió la lucha armada durante la cual Fidel Castro lo nombró Comandante y donde se hizo grande, ¡había combatientes de quince años! No sabía que él estaba en Bolivia, pero ¡tendría que haberlo sabido! Tendría que haberme quedado en Cuba con él en febrero de 1959 y haber hecho caso omiso de la prohibición de mi padre.

Me senté —más bien, me desplomé— en el sitio donde él estuvo sentado. Veía su rostro tan bello, su mirada hipnótica e inquisidora, su sonrisa maliciosa. Oía su risa contagiosa, su voz, su indefinible inflexión: con los años pasados en México y luego en Cuba, su español se había convertido en una mezcla de tres acentos. ¿Se había sentido solo, vencido?

Algunas de las preguntas que me hacía tenían un sentido concreto. Otras eran puramente sentimentales. El Che no es taba solo, sino apoyado por seis combatientes a quienes apresaron con él. ¿Habría podido yo ayudarlo a huir? Al fin y al cabo, aquel día, otros cinco compañeros —entre ellos, Guido Inti Peredo— consiguieron escapar de la emboscada. ¿Por qué no él? Reconstruyo ahora el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a la muerte a mi hermano. ¿Habían vendido al Che? Si sí, ¿quién? Existen varias hipótesis, pero como solo son precisamente eso, hipótesis, prefiero no dedicarles mucho más tiempo. Ernesto guerreaba bajo el apodo de Ramón Benítez. Dicen que había elegido el nombre de Ramón en homenaje al cuento titulado «Reunión», de Julio Cortázar, que relata las peripecias de un grupo de revolucionarios en Sierra Maestra. Su presencia estaba aureolada de misterio. El Gobierno boliviano, alimentado por los informes que le proporcionaba la CIA —que se había instalado con el mayor de los descaros en el palacio presidencial de René Barrientos, en La Paz—, se olía que Ernesto Guevara mandaba el ejército de Ñancahuazú, sin tener ninguna prueba de ello. Hasta que el argentino Ciro Bustos, detenido cuando ya el Che lo había autorizado a abandonar la guerrilla, hizo un retrato robot bajo la amenaza de pasar el resto de sus días en prisión.

Al volver a subir el barranco, me sentí destruido, vacío. Una desagradable sorpresa me aguardaba en La Higuera. Cuando estaba entrando en la aldea para ir a recogerme en la escuela donde mataron a Ernesto, una mujer se apartó de un grupo de turistas japoneses y se me abalanzó. Acababa de enterarse por una compatriota suya periodista de que estaba allí el hermano del Che. Rompió a llorar, gimiendo: «El hermano del Che, el hermano del Che». Me pidió muy educadamente que posara para hacerme una foto con ella. Lo único que podía hacer era aceptar y consolarla. Aquella japonesa parecía verme como una reencarnación del Che. Me sentía al mismo tiempo confuso y emocionado. Casi cincuenta años después de su muerte, mi hermano está más presente que nunca en la memoria colectiva. Está claro que yo no soy Ernesto, pero puedo —y debo— ser una herramienta para divulgar su pensamiento y sus ideales. Sus cinco hijos lo conocieron poco. Mi hermana Celia y mi hermano Roberto se niegan en redondo a hablar. Mi hermana Ana María murió de cáncer, como mi madre. Y yo tengo 72 años. No me queda tiempo que perder.

La escuela donde Ernesto pasó su última noche ha sufrido algunas transformaciones. El tabique que separaba las dos aulas lo han derribado. Las paredes están cubiertas de imágenes y de carteles que explican las últimas horas del Che. La silla que ocupaba cuando Mario Terán Salazar entró para matarlo sigue estando ahí. Imagino a mi hermano sentado, aguardando la muerte. Es muy difícil.

En la plaza del pueblo se levanta un gran busto blanco, esculpido por un artista cubano según la famosa foto de Alberto Korda Guerrillero heroico. El busto —por detrás se recorta contra el cielo una cruz blanca— también tiene una historia accidentada. Lo colocaron a principios de 1987 y lo retiró muy rápidamente un comando del ejército boliviano para poner en su lugar una placa en memoria de los soldados que fueron víctimas de la guerrilla. Volvió a su lugar veinte años después; venía acompañado por una escultura de cuatro metros de alto que campa a la entrada de la aldea. Los habitantes de La Higuera y de Vallegrande vivieron aterrorizados durante años. Nadie se atrevía a hablar del Che: para erradicar cualquier huella de aquel subversivo, el régimen boliviano había prohibido toda mención de su nombre. La reacción ante aquel silencio impuesto fue que inevitablemente empezaron a forjarse algunas leyendas. En el momento en que lo capturaron, los campesinos de la comunidad aimara que pueblan la región no tenían ninguna conciencia de la importancia del prisionero. Nunca veían a ningún extranjero, apenas si hablaban español. Con la muerte del Che, invadieron el pueblo hordas de periodistas. Hasta el 9 de octubre de 1967, nadie había oído nunca hablar de La Higuera. El 10, treinta y seis aviones estaban alineados en la improvisada pista de aterrizaje de Vallegrande, a sesenta kilómetros de distancia. Los autóctonos empezaron a comprender que acababa de producirse un acontecimiento de envergadura, que aquel prisionero no era un prisionero cualquiera.

El cadáver de Ernesto lo evacuaron hacia Vallegrande en una camilla que montaron en el tren de aterrizaje de un helicóptero. Los militares bolivianos decidieron exponerlo para ejemplo de todos en la lavandería, en el fondo del jardín del pequeño hospital del lugar, durante diecisiete horas. Había que dejar claro que los subversivos de la catadura de aquel Ernesto Che Guevara serían aniquilados. ¡El Che estaba muerto, muerto, muerto! Que el patético fin sirva de lección al pueblo. Que no vaya este a embarcarse en una aventura tan lamentable como aquella, ineludiblemente abocada al fracaso.

El cuerpo a medio desvestir quedó expuesto sobre un lavadero de cemento. Estaba descalzo, con los ojos abiertos. Se dijo sin embargo que un sacerdote se los había cerrado en La Higuera… Algunos compararon la imagen de mi hermano supliciado con la tela Lamentación sobre Cristo muerto, del pintor italiano del Renacimiento Andrea Mantegna. La semejanza es asombrosa pero no aporta nada. Hay testigos que dicen que los ojos del Che los seguían mientras deambulaban alrededor de sus restos mortales. Otros, que el médico —admirador secreto— encargado de lavar el cuerpo quiso embalsamarlo, pero que, por falta de tiempo, le habría extraído el corazón para conservarlo en un frasco. Ese mismo médico habría hecho dos mascarillas mortuorias: la primera de cera y la segunda de escayola. Una enfermera, por su parte, se sorprendió al ver la expresión de paz de Ernesto, que contrastaba inexplicablemente con la de los otros guerrilleros matados, marcados por el sufrimiento y la angustia. No creo de ninguna manera tales pamplinas. Todas tienden hacia un mismo objetivo: convertir al Che en un mito. Ese es el mito que me propongo combatir, devolviéndole a mi hermano un rostro humano.

Después del 9 de octubre, en La Higuera permanecieron de servicio quince soldados durante todo un año. Les explicaron a los campesinos que estaban allí para protegerlos de los cómplices del Che, que no dejarían de ir a vengar su muerte masacrándolos. Porque eran ellos, los campesinos, verdad, quienes habían traicionado al Che.

Así nació un culto, entre los rumores y el temor.

El comercio vergonzoso que ha ido desarrollándose alrededor del Che me horroriza. Ernesto habría desaprobado esas leyendas absurdas, en la linde del misticismo. En La Higuera y en Vallegrande, todo un negocio turístico se dedica al Che. Existen visitas guiadas por «la ruta del Che». Intentan venderle a uno de todo y cualquier cosa. Es repugnante. A la puerta de la escuela vi los tenderetes de objetos, de camisetas, de banderas. Me pareció de una bajeza inaudita. Ernesto luchaba por la liberación del continente americano y hay tipos que explotan su imagen para llenarse los bolsillos. La gente le reza al Santito Che, le reclama milagros, le pide por sus vacas o ¡qué sé yo cuántas cosas más! El Che quería dar, no quedarse con nada. Creía en el hombre como dueño de su destino y no sometido a una especie de fuerza superior que le concedería o no cosas. Creía en la lucha. Era un humanista.

Fui dos veces a La Higuera y seguro que no vuelvo más. Ya no es una aldea de cuatro casuchas miserables, sino una tienda a cielo abierto, donde intentan constantemente sacarle a uno dinero. Todo eso no tiene nada que ver con mi hermano, nada.

El cuerpo de Ernesto desapareció misteriosamente la mañana del 11 de octubre de 1967. Una religiosa de guardia en el hospital le confesó más tarde a un franciscano alemán, fray Anastasio, que había oído ruidos como de una procesión por los pasillos del hospital, hacia la una de aquella noche. Como es natural, empezaron a circular rumores de todo tipo.

La verdad estalló veinte años después.