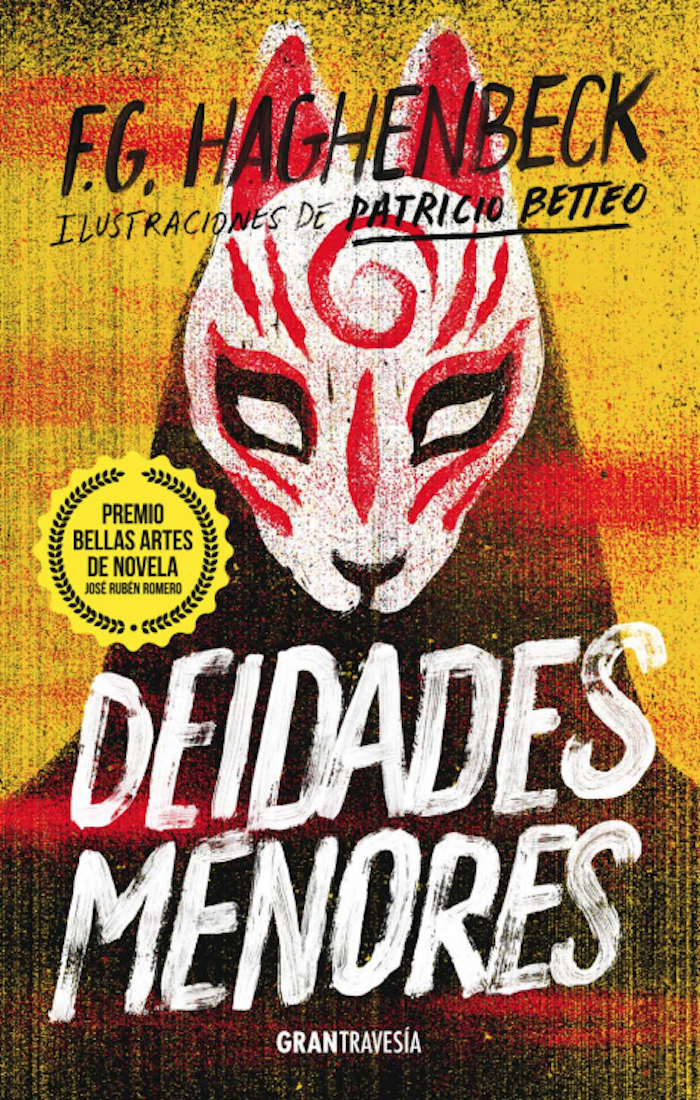

“[…] ¿qué los motivó a llegar al poblado más perdido del fin del mundo? Nunca pude responder esa pregunta. Quedó como el más grande misterio de todos los sucesos que se desataron cuando los extranjeros llegaron al territorio”, escribe F. G. Haghenbeck en Deidades menores.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– Raymundo “Ray” Rey vive aburrido en un pueblo alejado del mundo, perdido entre los maizales. Su padre trabaja en una ferretería, su madre es ama de casa, su hermana es la chica más popular de la escuela y él se dedica a soñar despierto leyendo novelas de aventuras. Mas un día esa vida cambia totalmente con la llegada de los “extraños”, un grupo de ancianos que viajan en una caravana y se asientan en un escampado en las afueras de la ciudad. Desde ese momento empiezan a suceder cosas raras y desagradables en el pueblo, incluso la muerte de varios de sus habitantes.

Ray, inquieto, decide llegar al fondo del misterio y descubre que los ancianos no son quienes dicen ser, sino algo mucho más peligroso y ancestral, una fuerza que ha dominado la humanidad desde sus inicios. Por eso Ray decide enfrentarlos, pero lo que le espera es algo que jamás podría haber imaginado.

Por cortesía de Océano, SinEmbargo presenta a continuación un fragmento de Deidades menores, de F. G. Haghenbeck.

***

Parte I

Regreso a Villa Sola

Era un pueblo como cualquier otro. No importa el nombre o la ubicación. Hay miles de poblados así en el mundo. Seguramente algún día se toparán con alguno en lo más remoto de un territorio. Y ese lugar será un letrero al lado de una carretera, una parada necesaria para cargar gasolina en el camino o un punto abandonado en el mapa. Pero para muchos, como lo fue para mí, ese pedazo de tierra perdido en la nada era mi hogar. Hogar no tiene que ser bello o interesante. Sólo es hogar. Y con el tiempo aprendes que es el mejor lugar.

Eso era lo que pensaba cuando niño.

Mi universo estaba compactado entre las limitaciones de mi pueblo, donde vivía mi familia y se encontraba la escuela a la que asistía. Era mi cosmos palpable y constante. El resto de mi vida, los sueños, no se encontraban ahí, en ese rincón extraviado. Al contrario, radicaban en cualquier otra parte. Podrían estar en el Viejo Oeste, en un barco pirata o una nave espacial. Pero si de algo estaba seguro, es que esos sueños se ubicaban fuera de Villa Sola. Desde luego que mi pueblo no se llamaba “Villa Sola”. Ese fue el apodo que le puse de manera sarcástica. Creo que hoy, mirándolo desde la lejanía de la playa en el basto océano de la memoria, nunca le dije a nadie que así le decía. No recuerdo cuándo comencé a llamarlo así, pero el apodo se quedó en mi subconsciente. No era difícil entender el sobrenombre, si algo tenía esa localidad en abundancia era soledad. Pero cuando pasaron los extraños sucesos de aquel verano caluroso hace veinte años, una sensación de abandono se expandió en la comarca como un virus en estornudo. Después, pareció como si la soledad consumiera los corazones de los que ahí habitaban.

Mi pueblo comenzaba en un punto emblemático: la estación de gasolina atendida por el tuerto Alvarado. A su lado, el letrero con el nombre del lugar. En la señal también incluyeron el registro de la población, que en ese entonces rondaba por un puñado de miles. La cifra tampoco es importante, pues nunca vi que cambiara. Como si el personal del censo dictaminara que esa localidad tendría siempre los mismos pobladores. Así lo creía, pues no había conocido a nadie que se fuera del lugar. Si alguna familia o persona osaba irse a la comarca para buscar nuevos aires, era de entenderse que al cabo de los años regresarían. Todos retornaban a ese pedazo de soledad. Todos, menos yo.

Y así había sido hasta ahora. Pero tengo que regresar, pues sucedió un evento que abrió la puerta de mi memoria y dejó entrar un alud de remembranzas en mi vida. Una llamada telefónica de mi hermana, Mago. Algo urgente.

—Papá está muy enfermo.

Entonces supe que las reminiscencias del viejo hogar me habían alcanzado, que las muertes y la neblina de miseria que llegó con ese bochornoso verano a mi pueblo volvía a aparecer en mi vida: tendría que regresar a Villa Sola.

2

Recuerdo cuando todo comenzó. Fue el día en que los gemelos Leonel me aporrearon la cara, dejándome el labio del tamaño de una pequeña luna de Saturno. El puño de Ulises, el gemelo mayor, moldeó mi rostro una y otra vez como si estuviera amasando la preparación para pan. No hubo más estragos. Sólo la boca hinchada, una camisa rasgada y mi autoestima derrumbada por el suelo. Cosas que se podían curar con el tiempo y una bolsa de hielo.

Después de haber tragado el polvo los vi por primera vez. Eran los visitantes. Llegaron al pueblo en caravana, uno tras otro, asemejando un desfile onomástico de algún evento histórico. En un principio pensé que eran sólo viejos turistas, pero cuando descubrí que ésa era la careta que deseaban que el mundo viera para encubrir su verdadera esencia, fue que me pregunté: ¿por qué eligieron Villa Sola?, ¿qué los motivó a llegar al poblado más perdido del fin del mundo? Nunca pude responder esa pregunta. Quedó como el más grande misterio de todos los sucesos que se desataron cuando los extranjeros llegaron al territorio.

Yo creo que la niñez es un chiste cruel de la memoria. Estos recuerdos de mi infancia surgieron a partir de la llamada de mi hermana para espantarme cual fantasma que insiste en evocar los hechos que lo convirtieron en un alma en pena.

El niño que era yo, el que vivía en Villa Sola, tenía un nombre como cualquier otro chico. Ese mote servía para que mi madre pudiera llamarme a cenar al ponerse el sol, o bien, para ser emplazado por el profesor cuando deseaba obtener mi atención. Menos a menudo, lo gritaban los compañeros de juego para que lanzara la pelota y pudieran anotar en el juego. Pero no era muy asiduo a esos juegos que se desarrollaban en el lote contiguo a la escuela. Yo era otro tipo de niño. No de los que adoran a deportistas y se pasan al lado de su padre viendo las transmisiones de partidos los domingos. Yo era de los raros. Raymundo, el Marciano.

Raymundo Rey, ése es mi nombre. Entonces yo tenía la edad de cuando los sueños y un perro son tus mejores amigos. Eran mis únicos compañeros, y eran mágicos pues podían llevarme a lugares que nunca había imaginado. Desde una galaxia muy, muy lejana, hasta la vieja estación de tren que quedó en desuso después de que hicieron la carretera que llevaba a la capital del estado. Mi perro era igual de común que el resto de los canes: dos orejas, dos ojos y una cola que se agitaba cada vez que decías su nombre: Elvis.

Elvis era un nombre tan bueno para un perro como Sultán, Fido o Duque. Desde luego yo no se lo puse. Fue mi padre, él era el verdadero amante de la música del Rey del rock. Papá siempre fue especial. Él era el verdadero rey. Al menos, en casa. Nuestro centro del universo. Era un hombre grande, de esos que la vida exagera en las proporciones. Con brazos del grueso de palas mecánicas, torso de tractor y quijada de chasis de automóvil al que adornó con un grueso bigote a manera de parachoques. Exudaba masculinidad en su voz, apariencia y trabajo. Aunque se trataba de un hombre rudo, era tan apacible como un oso de felpa. Lo que delataba que poseía un alma pura eran sus ojos: caídos y tristes, como esperando el Apocalipsis con tranquilidad.

Mamá era mamá. ¿Cómo puedes definir a una mamá? No lo sé. Sé que es la mujer que me besaba por las mañanas y al acostarme. Me arropaba en la cama y era quien me repetía que me amaba en los tiempos más difíciles, tratando de borrar las lágrimas o la cara de puchero. De vez en cuando me paraba sigiloso en el umbral de su habitación, entonces podía ver a la mujer que era en verdad, oculta en la oscuridad, llorando al borde de su cama. Quizá por lo que el resto de la familia callábamos. Tal vez sólo por ser mamá.

Ella sabía preparar limonada rosa con limones amarillos y frambuesas. Sigo pensando que es el mejor elixir del mundo. Cuando leí sobre el famoso maná que cayó del cielo a los judíos por gracia de Dios en tiempos de Moisés, estaba seguro de que esa limonada era el acompañamiento del manjar. También cocinaba un magnífico pastel de chocolate, al que cubría con betún blanco y le colocaba en el interior chocolate de avellana —su toque especial—, ligeramente alcoholizado con ron, dotando al postre con el dulzor del pecado. Su cumbre gastronómica eran los bocadillos que hacía con pan de centeno y queso, sencillos. Nunca logré emular ese sabor. De lo demás, mejor ni hablamos. Era la peor cocinera del mundo. Si ponía a hervir agua, seguro la quemaba. Pero papá siempre le aduló su sazón.

Margarita es mi hermana mayor. Convivir con ella era una pesadilla. Uno olvida que los hermanos no son sólo compañeros de infancia, sino que te siguen toda la vida como demonios o ángeles. Algunas veces, agradeces eso: que la sangre te espose a ellos como un grillete, pero otras, culpas al destino por ligarte a tan desagradables seres. Y algunas veces, como sucedió con Margarita, suceden las dos cosas. Hoy es una buena amiga. La quiero y puedo platicarle cosas que a nadie más le contaría. Siempre hay una llamada por teléfono los domingos, cumpleaños y cuando lloramos porque alguien nos desbarató el corazón. Pero en ese entonces era diferente: nos aborrecíamos mutuamente.

Mago, como le decía mi papá, era la más popular de la escuela, de la cafetería y creo que de todo el pueblo. Era el conjunto de su belleza lo que la hacía el foco de atención de las miradas de los chicos —y de los adultos— que giraban la cabeza al verla pasar por la calle vestida con sus faldas cortas de deportes. Tenía un cuerpo frágil pero atlético. De esos que llevan puesto día y noche las gimnastas de las olimpiadas. Una sonrisa de anuncio dental adornaba siempre su rostro, enmarcado entre su cabello rubio y largo. Era tan brillante y dorado, que podía confundirse con oro macizo. Hacía daño sólo de verlo a la luz del sol. Podría uno asegurar que brillaba por derecho propio.

Mi hermana en ese entonces salía con el campeón deportivo de la escuela, Aquiles Borda. Sé que es un cliché horrible ser un exitoso joven de pueblo, ganador de trofeos de los paraestatales y llamarte Aquiles. Tan malo es que si escribiera un libro, tendría que cambiárselo ya que la gente se reiría del absurdo. Pero es verdad. Los nombres te marcan. Aquiles Borda se llamaba el chico y junto con Margarita eran la encarnación de los muñecos Barbie y Ken. Podríamos haberlos empacado y vendido como el juguete de moda. Incluso, vendrían con automóvil incluido, ropa trendy y trofeos de atletismo.

Aquiles era sobrino del licenciado Sierra, nuestro gobernante. Su padre era un exitoso contratista de construcción, y le había regalado un deportivo que el mismo chico arregló con sus amigos: un Dodge 1965 pintado en color canario al que le colocó dos líneas negras que cruzaban el frente. Él decía que lo pintó en colores de Bruce Lee, como el uniforme que el famoso marcialista llevó en una película antes de morir. Increíblemente, el Dodge realmente tenía un gran parecido con el actor: deportivo, rápido y elegante. De los tres, Mago, Aquiles y el Dodge, el automóvil era lo único que me agradaba. Era una verdadera obra de arte mecánica. Un Millennium Falcon —la afamada nave de Han Solo en la sagrada trilogía de Star Wars— pero en versión para simples mortales. La carroza que usaría un dios si decidía bajar al mundo. No era difícil encontrarse con el murmullo de ese poderoso motor por las calles del pueblo. Si uno vislumbraba el rayo amarillo, sabía qué se encontraría en el interior a Aquiles bebiendo cerveza, junto a mi hermana Mago en el asiento del copiloto.

Y bueno, estaba yo.

No era como papá ni como mamá. Mucho menos como Margarita. Como en esa vieja caricatura que repetían en la televisión, donde la cigüeña se equivoca al entregar un bebé y deposita un elefante a una familia de chimpancés. Supongo que todos encontraban gracioso ver al pobre elefante tratando de actuar como un mono, pero realmente era doloroso sentirse fuera de lugar.

Era Raymundo, el Marciano, el raro. Desde pequeño me gustaban las historietas. Eran mi pasión y delirio. Mi habitación estaba decorada con sábanas de Superman y juguetes de Batman, a los que veneraba como cualquier santo patrono. Dibujaba todo el tiempo, como una manera de huir de mi realidad. Personajes de todo tipo, pero sobre todo, de los que volaban. Creo que era el reflejo de mi deseo por atarme una capa mágica al cuello y huir de mi situación. No puedo decir que yo fuera una versión de Oliver Twist y que sufría desgracias que sólo en la Inglaterra victoriana podían pasarle a un chico por pedir un poco más de comer. Estaba muy lejos de ser un ejemplo de drama de la vida real, y aún más de ser maltratado. Pero me sentía solo e incomprendido.

Como mamá vio que tenía talento para el lápiz, me pagó unas clases de dibujo con una amiga suya que se autonombraba pintora y poeta: la señora Claudia. Ella fue la única mujer de la que me enamoré en mi pueblo. Una divorciada con la que yo soñaba por las noches. Las chicas de mi edad estaban tan absortas en parecerse a mi hermana, que mi estómago se descomponía solo al verlas.

Vivíamos de una ferretería que tenía papá en el centro del pueblo. Vendía todo lo necesario para construir, demoler, arreglar o cultivar. Máquinas potentes y ruidosas que son los nuevos trofeos del hombre. Antes usaban lanzas o cuchillos, pero hoy son sierras, taladros o pulidores. Papá estaba orgulloso de ser el presbítero de esta nueva religión de machos con potencia de rotomartillo. Su tienda era una especie de confesionario para hombres, pues todos los habitantes con el cromosoma Y de la comarca iban a charlar a ese local. Los viejos, a remembrar sus éxitos de edades más tiernas, mientras que los jóvenes se acercaban a quejarse de la escasez de dinero y de sus esposas.

En casa, durante la cena, papá nos platicaba las fábulas que sus clientes contaban frente al aparador. Todo tipo de narraciones desfilaban por nuestra mesa. Desde las razones por las que en el pueblo se celebraba el 21 de julio como el Día de la fundación; hasta cuando el anciano Hidalgo Bing peleó en la Segunda Guerra Mundial al lado del general Patton con la 25 de caballería en Normandía. Cosa que, por cierto, era falsa: Patton nunca tocó la costa de Normandía ni tuvo a su mando esa facción del ejército aliado. Y desde luego, Hidalgo Bing solo fue un simple trabajador de una fábrica de municiones. Pero no importaba, pues papá explicaba que una buena historia tenía derecho a una vida propia, sin necesidad de documentación.

El poblado de Villa Sola se distinguía por la cúpula del palacio de gobierno, que sobresalía sobre los tejados de las casas en la lejanía. Era un edificio gris. No sólo en color, sino también en espíritu. No importaba quien estuviera sentado en la silla del gobernante, todos eran iguales. Usualmente, pequeños hombres grises en costosos trajes grises, que se pasaban las tardes dando apasionados discursos al sol. Ese año, cuando sucedió todo, nuestro líder era el licenciado Sierra. Después de los eventos de ese verano, se fue a la ciudad para buscar un puesto más alto en la política del estado, pero perdió las elecciones contra un rico terrateniente del sur. Tal como todos, regresó al pueblo, deprimido. Fue cuando comenzó a beber whisky con refresco de dieta sabor manzana. Por lo general, sentado en su patio trasero mientras regaba el jardín. Comenzaba siempre cuando el reloj marcaba el mediodía y terminaba hasta quedarse dormido, ahogado de borracho. Cansado de ese estilo de vida y deprimido por el fracaso en su aventura política, una tarde tomó una escopeta que usaba para cazar patos en las vacaciones. La aceitó, la cargó con todos los cartuchos y mató a su esposa. Cuando el jefe de policía, el señor Argento, llegó a su casa lo encontró sentado en una silla plegable con esa desagradable mezcla que acostumbraba beber. Se había volado los sesos con el arma. La historia fue la comidilla del periódico local durante años. Como si ese extraño suceso marcara el fin de los eventos desafortunados del verano.

Al lado del palacio de gobierno estaba la iglesia del padre Marco. Una pequeña construcción que trataba de resaltar junto con su desproporcionada torre. Como esos pequeños hombres que usan zapatos elevadores para aparentar más altura. El sacerdote vivía en un costado y se la pasaba arreglando la construcción todo el tiempo, cual si fuera el alma de sus feligreses. Mi familia no podía decirse religiosa. Visitábamos el templo las fechas importantes y ocupábamos los domingos para haraganear en casa con ropa informal. Nivelando esa esquina donde estaba la iglesia, en el extremo contrario, se encontraba el local de Joaquín Valmonte, una cantina que se publicitaba como restaurante. Por más que trataba de ocultarlo, todos sabíamos que era el lugar donde los borrachos del pueblo iban a dilapidar su dinero en botellas, billar y dominó. Ya caída la noche, era el único lugar para levantar alguna de las tres mujeres que se vendían al mejor postor. Valmonte había migrado desde Portugal, con una calva de bola de boliche, dientes amarillos y ojos brillosos. Uno de ellos era de cristal; el más brillante. No era mal tipo. No bebía una gota de alcohol. En sus años de juventud había sido adicto a todo lo que se puede ser adicto. También se tatuó todo lo posible de tatuar en su cuerpo. Era como ese personaje de la novela de Ray Bradbury, con una historia para cada cromo en su piel. Para reformarse, se casó con una mujer oriental, que algunos decían provenía de Filipinas, otros aseguraban que de Tailandia. Ella a duras penas hablaba nuestro idioma, pero logró curarlo de sus pesares. Juntos, administraban esa taberna.

Al parecer, el negocio prosperaba. Hasta el mismo cura Marco se descolgaba los viernes por ahí para beber un par de tragos con los muchachos y jugar algunas partidas de dominó.

Del otro lado de ese bloque estaba otro templo, dedicado a la fuerza del hombre macho: la ferretería de papá. Ahí laboraba cada día del año, excepto domingos y días festivos, de diez de la mañana a siete de la tarde. No fallaba nunca en un solo minuto.

Aquel ardiente verano, mi padre se sintió desesperado al verme en casa todo el día mirando viejas caricaturas en la televisión y comiendo dulces de dudosa calidad nutricional. Un día me colocó una chamarra con el logotipo de su tienda, ordenándome que lo acompañara: trabajaría con él en la ferretería, cosa que me hizo muy feliz. Fue en una de esas tardes que le ayudaba limpiando los anaqueles o acomodando las cajas de clavos cuando sucedió el evento inicial: la primera muerte en el pueblo.