«Diez años de la vida de Moby, la mayor parte en la decrépita, peligrosa y adorada ciudad de Nueva York de la década de los noventa, una vida cómicamente superpoblada, sucia, rebosante de alcohol, vegana, increíblemente ruidosa, llena de escupitajos y semen y de una especie de cristiandad; y a menudo, de repente, conmovedora. Su antepasado Herman Melville se sentiría, creo, simultáneamente asqueado y orgulloso». Salman Rushdie

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Hace unos años, estaba en una fiesta en Brooklyn y conté una historia sobre el Nueva York de 1989. Los viales de crack vacíos en los andenes del metro, las fiestas rave en sótanos desiertos y almacenes abandonados, las prostitutas que se abrían paso entre la sangre y las vísceras en el Meatpacking District y los lofts en alquiler por 500 dólares al mes… Conté algunas historias más de cuando empecé a grabar discos, de cómo devolvía latas y botellas para conseguir dinero para comer, de la ruinosa fábrica en la que vivía sin aseo ni agua corriente y de cómo pensaba que mi carrera como músico se había terminado justo antes de que saliera Play. Me sentía un poco como el abuelo Simpson, contando batallitas sobre los disfuncionales días de gloria de Nueva York antes de que iniciara su descenso hacia la incomprensible opulencia. Y después de haber contado unas pocas historias, alguien dijo: «Deberías escribir un libro». Y eso fue lo que hice.

Porcelain habla de mi vida entre 1989 y 1999, pero también de cómo Nueva York pasó de ser una ciudad sucia y rota a la ciudad bizarra y estratosféricamente cara en la que se ha convertido. Porcelain también trata de las escenas musicales underground house y hip hop de finales de los ochenta y del surgimiento de los club kids y la escena rave. Empiezo el libro como un cristiano sobrio en un loft diminuto en una fábrica abandonada y lo termino en un sitio muy diferente. He intentado ser lo más honesto posible.

En Porcelain no soy un narrador cool ni un antihéroe desafecto, sólo soy un ser humano perdido y aterrorizado que intenta comprender el extraño mundo en que se encontraba. De nuevo, he intentado ser lo más honesto posible. Espero que les guste. Gracias.

Editorial Sexto Piso nos permite transcribir un capítulo de Porcelain. Para su placer.

PRÓLOGO ESTACIONAMIENTO, 1976 EL FUTURO

Todas las tiendas del centro comercial Dock de Stratford (Connecticut) cerraban de noche, con excepción de la lavandería Fresh-n-Kleen. Mi madre estaba en la lavandería y llevaba unos jeans azules y una chamarra café de invierno que había comprado por cinco dólares en el Ejército de Salvación. Se encontraba junto a un mostrador de linóleo agrietado, bajo fluorescentes que parpadeaban, fumándose un cigarro y doblando la ropa. Parte de la ropa era nuestra y parte, de nuestros vecinos, que nos pagaban de vez en cuando para que se la laváramos y dobláramos. Aquella noche de marzo, los escaparates estaban a oscuras. En el estacionamiento sólo estaban nuestro Chevy Vega plateado y otro más. El frío era húmedo y pesado y los montones de nieve apilados en las esquinas, que la lluvia empezaba a derretir, habían adquirido un tono gris. Cada dos semanas yo iba al centro comercial del puerto y lavaba la ropa con mi madre. Le echaba una mano o me sentaba en las sillas de fibra de vidrio a contemplar el acelerado y asimétrico giro de las gigantescas secadoras. Mi madre llevaba un año sin empleo y su última relación se había roto cuando su novio intentó matarla a puñaladas. A veces la descubría llorando mientras doblaba la ropa de los vecinos. La doblaba furiosamente, con un cigarro en la boca mientras las lágrimas caían sobre las camisetas. Yo tenía diez años.

Tras ayudarla a ordenar la ropa, salía a pasear por los alrededores del estacionamiento vacío. Deambulaba por la zona trasera del centro comercial, dejaba atrás los muelles de carga y los herrumbrosos contenedores y bajaba hasta el puerto abandonado que daba nombre al centro. Estaba oscuro, negro. En algún momento había tenido un propósito, pero ahora descansaba con estoica resignación en el oscuro río Housatonic.

A veces, cuando había suerte, veía ratas enormes que entraban a toda prisa en los agujeros del lodo o salían de ellos. Aquella noche de marzo de 1976 era demasiado fría y lluviosa para salir a explorar; además, el ambiente de la lavandería estaba cargado del humo de los cigarros; y sentarse delante de las lavadoras, en las frías sillas de fibra de vidrio, a ver cómo mi madre fumaba, doblaba la ropa y lloraba, hacía que nuestra pobreza pareciera aún más sórdida. Así que me pasé la noche en el coche, encogido bajo mi chamarra de tienda de segunda mano, jugando con la radio. La lluvia era una percusión constante en el techo del Vega, y yo me dediqué a girar el dial de un lado a otro en la banda de Amplitud Modulada.

Yo no tenía reparos en lo tocante a la música: si sonaba en la radio, me gustaba. Daba por sentado que la gente que ponía música en la radio sabía lo que estaba haciendo y que nunca, bajo ninguna circunstancia, pondría música que no fuera perfecta. Todas las semanas ponía el American Top 40 de Casey Kasem y memorizaba sus canciones. No tenía preferencias. Todo me gustaba apasionadamente y por igual, desde los Eagles hasta abba, pasando por Bob Seger, Barry White y Paul McCartney y los Wings. Creía que cualquier cosa que sonara en la radio merecía mi más completa y absoluta admiración. Mis húmedos jeans Wrangler azules se habían pegado al asiento de vinilo del coche, pero yo estaba encantado con la radio. Era la época de la música disco, del rock, del country rock, del rock progresivo, del yacht rock y de las baladas. Led Zeppelin coexistía tranquilamente con Donna Summer, y Aerosmith convivía en paz con Elton John. Y entonces, oí algo nuevo: «Love Hangover», de Diana Ross.

Yo conocía la música disco, aunque no la tenía en una categoría particularmente distinta del resto de los estilos que sonaban en la am. Pero «Love Hangover» era distinta. Empezaba de forma lánguida, etérea y seductora. Y me asustaba. Todo lo relacionado con el sexo y la sensualidad me daba miedo, y hacía que sintiera la necesidad de ver dibujos animados de la serie Looney Tunes. Cada vez que veía la televisión con mi madre y alguno de los personajes de Maude o Vacaciones en el mar insinuaba algo sobre el sexo y las relaciones íntimas, me quedaba helado y esperaba ansiosamente a que terminara. Pero «Love Hangover» era distinta. En primer lugar, porque sonaba en la radio, así que debía de ser buena; y, en segundo, porque sonaba futurista.

Yo estaba obsesionado con Star Trek y Espacio 1999, y había decidido que todo lo futurista me gustaba. El futuro era un lugar limpio e interesante, sin padres que fumaran Winston en lavanderías. Y, aunque sabía que iba de sexo, escuché «Love Hangover» hasta el final. Era una canción futurista, y estaba en la radio. Dos cosas que no me habían decepcionado nunca.

Mientras miraba las borrosas luces de la lavandería a través del parabrisas empapado, empecé a ser consciente de que, por mucho que me incomodara la canción, me encantaba. Representaba un mundo que yo desconocía, uno radicalmente contrario al mío. Y yo odiaba mi mundo. Odiaba la pobreza, el humo de los cigarros, las drogas, el sentimiento de vergüenza, la soledad. Y Diana Ross me prometía un mundo sin la mácula de la tristeza y la resignación. En alguna parte, había un universo sensual, robótico, hipnótico y, sobre todo, limpio. Sentado en el Chevy Vega de mi madre, imaginé una ciudad resplandeciente que estaba a años luz del estacionamiento. Vi a las personas que caminaban por ella, entre altos edificios de cristal cuyas ventanas daban a discotecas y puertos espaciales, seguras de sí mismas. Y cuando llegó la frenética conclusión de «Love Hangover», imaginé que la gente bailaba vestida de blanco, como si todos fueran robots angelicales.

La canción terminó. Apagué la radio, salí del coche y me quedé bajo la lluvia, contemplando el estacionamiento que se extendía hasta el río, vacío excepto por los charcos y la nieve que se derretía. Mi madre seguía al otro lado del escaparate, fumando y doblando. Y, justo entonces, me di cuenta de que podía soportarlo. Había vida más allá de aquel frío y descorazonador centro comercial. La semilla había germinado; estaba dulcemente codificada en algún lugar de mi adn. Una canción en la am me había dado un destello de esperanza. Algún día abandonaría los muertos suburbios y entraría en el útero de una ciudad; un útero de música disco, en el que la gente me dejaría entrar y escuchar sus canciones futuristas. Imaginé que abría las puertas de una discoteca, en lo más alto del edificio más alto del mundo, y que mil personas me sonreían, me daban la bienvenida y me invitaban a entrar.

PARTE 1 LA OSCURA MECA, 1989-1990

TREINTA METROS CUADRADOS

Los gallos dejaron de cantar a las siete de la mañana. Había cuatro tipos de sonidos recurrentes en la fábrica abandonada donde yo vivía, dos kilómetros al sur de la estación de ferrocarril de Stamford: 1. Tiroteos. Los dealers de crack se disparaban entre ellos con regularidad. Solían empezar tras la puesta de sol. 2. Gospel amplificado. Todos los fines de semana, las iglesias dominicana y jamaicana improvisadas en locales comerciales instalaban grandes carpas donde se reunían para expulsar a los dealers del vecindario. 3. Public Enemy. O epmd. O Rob Base y dj E-Z Rock. Cada quince minutos, pasaba un coche con «Fight the Power» o «It Takes Two» a toda velocidad. 4. Gallos. Todos los que vivían frente a la fábrica abandonada tenían gallos en los patios, que empezaban a cantar alrededor de las cuatro de la madrugada, justo cuando yo me acostaba.

Si necesitaba dormir, encendía la vieja radio que tenía junto a la cama y la ponía entre emisoras. La estática apenas alcanzaba a enmascarar el staccato matinal de los gallos cargados de testosterona. Yo llevaba dos años en la fábrica abandonada y me gustaba mucho. Era un complejo de veinte o treinta edificios de ladrillo que, en el siglo XIX, había sido una gigantesca fábrica de cerraduras. Ahora, en 1989, sólo era una masa oscura e imponente en un barrio famoso por tener el mayor índice de asesinatos de Nueva Inglaterra. Diez años antes, un promotor inmobiliario había comprado el complejo, había instalado una verja y contratado a guardias de seguridad para que lo vigilaran.

Algunos guardias se ganaban un sobresueldo mediante el procedimiento de cobrar cincuenta dólares mensuales a los okupas que vivían o trabajaban ilegalmente allí. Yo ganaba unos cinco mil al año, así que el «impuesto okupa» de cincuenta dólares mensuales estaba dentro de mi presupuesto. El sitio donde vivía era pequeño; estaba emparedado entre una productora de porno gay y el loft de un artista, pero era mío: treinta metros cuadrados de fábrica abandonada donde podía vivir y trabajar mientras los guardias aceptaran sus cincuenta dólares y se hicieran de la vista gorda. Las paredes eran placas de triplay, que parecían un edredón de lana café y que, en verano, olían como el contenedor del que Paul y yo las habíamos sacado. Paul y yo habíamos coincidido en el instituto de Darien, donde nos habíamos hecho amigos porque los dos adorábamos la ciencia ficción y porque éramos los únicos chicos pobres de Darien (Connecticut). El apartamento tenía una bella y sólida puerta que habíamos rescatado de una casa abandonada, cerca de la Carretera 7, en Norwalk y una ancha y preciosa alfombra de color marfil que cubría enteramente el suelo. La alfombra procedía del garaje de los padres de un amigo; yo la había tomado sin pedir permiso, pero me dije que no tenía nada de malo porque, si alguna vez la echaban de menos, se la devolvería. No la limpié ni una sola vez, pero siempre estuvo asombrosamente impoluta.

Yo tenía un pupitre café donde estaban mi teclado Casio, mi secuenciador y caja de ritmos Alesis, mi mesa de mezclas tascam de cuatro canales y un sampler malísimo de Yamaha. No tenía dinero para comprar bocinas, así que lo oía todo a través de unos audífonos Radio Shack. Me hacía la comida en una tostadora y en un hornillo eléctrico de un solo quemador. Pero era feliz. Adoraba los desvencijados ladrillos; adoraba los olores industriales que se habían acumulado en la vieja fábrica durante cien años y adoraba la enorme ventana que daba al sur, dejando entrar la pálida luz del invierno y la abrasadora y feroz luz del verano.

El complejo se extendía por un terreno de alrededor de treinta hectáreas. Era descomunal y yo no sabía cuánta gente vivía en él; pero, aunque sólo ocupaba treinta de los trescientos mil metros cuadrados, tenía acceso a todo el lugar. Me montaba en la moto de mi amigo Jamie y recorría sus salas vacías, jugando a veces a «bolos en moto», es decir, a poner botellas en el extremo de una sala e intentar derribarlas con las ruedas. Si me aburría, salía a explorar. Encontraba tanques viejos de propano, toneles de productos químicos industriales, llaves inglesas tan grandes como oxidadas, bobinas de cable de acero y alguna paloma muerta. Mis amigos y parientes se quedaban horrorizados cuando pasaban por allí.

Mi tía Anne se presentó un día con mi primo Ben, que entonces tenía cinco años y, tras quedarse plantado en la puerta de mi pequeño apartamento, dijo: «Esto es horrible». Yo olía como un sintecho porque, a pesar de ser casi un arrendatario, era un sintecho de facto. No tenía agua ni baño ni calefacción, pero tenía lo único que necesitaba para hacer música: electricidad gratis. Cuando necesitaba mear, usaba una botella vacía. Y, como no había baño, sólo me bañaba una vez a la semana… si iba de visita a casa de mi madre o a la residencia de estudiantes donde vivía mi novia. En general, apestaba. Pero dejé de preocuparme por eso, porque adoraba todo lo relacionado con mi vida en la vieja fábrica. Bueno, no todo. No me gustaba llevar varios años de carrera musical y seguir en una localidad pequeña, a sesenta y cinco kilómetros de Nueva York. No me gustaba que ningún sello discográfico hubiera mostrado interés por mi música electrónica ni que los únicos conciertos que diera fueran para mi novia. Pero,excepto por mis deseos de vivir y hacer música en el Bajo Manhattan, la fábrica abandonada me parecía perfecta.

Normalmente, me levantaba alrededor del mediodía, me preparaba avena en el hornillo, leía la Biblia y mezclaba música. Si quería desconectar, agarraba el monopatín y bajaba y subía por los largos y vacíos corredores de la fábrica o me acercaba a la bodega dominicana, donde podía comprar pasas y copos de avena. Aquel día, sin embargo, me encaminé hacia Nueva York, mi oscura meca.

Había varias formas de llegar. A veces me subía a mi motocicleta vieja y me acercaba a Darien, hasta la casa de mi madre, para tomar prestado su desvencijado Chevy Chevette. En esas ocasiones, tomaba la carretera que me había enseñado mi abuelo cuando yo tenía ocho años; era una forma de entrar en la ciudad sin pagar peaje, pero implicaba pasar por las zonas con más drogas y delincuencia de Nueva York. Otras veces, encontraba a gente que se dirigía a la ciudad e iba con ellos; pero, en general, tomaba el metro North, un tren de cercanías que conectaba el centro y los suburbios. Me pasé toda la adolescencia en aquel tren, huyendo de Connecticut en dirección a Manhattan. Mis amigos punk y yo nos poníamos nuestras mejores camisetas punks y nos largábamos a la ciudad, con la esperanza de que los auténticos punks se fijaran en nosotros y aprobaran nuestras camisetas de Black Flag y Black Brain. Salíamos por la mañana hacia Grand Central y nos sentábamos junto a adormilados hombres blancos de negocios; volvíamos a casa de noche y nos sentábamos junto a esos mismos hombres, que entonces estaban agotados y borrachos.

Si la policía andaba por la fábrica, saltaba por cualquiera de las enormes ventanas de acero y cristal para que no me vieran. Pero aquel día no había policía; sólo un camión que iba calle abajo, así que salí por la puerta de atrás. Hacía frío, y me encogí. No era un frío seco, sino uno húmedo que se te metía en los huesos y volvía pesados los calcetines. La lluvia helada había borrado los restos de la nevada que había caído tres días antes, cubriendo el suelo con una capa prístina y angelical. Caminé bajo el cielo gris y crucé el horadado y agrietado asfalto del estacionamiento, buscando mis pasos entre un laberinto de charcos. Cuando llegué a la valla metálica, salí por el agujero que estaba en la esquina y me dirigí a la estación de ferrocarril de Stamford. Por el camino, pasé por delante de los locales de varias iglesias, con sus carteles pintados a mano; de una tienda de ultramarinos con plexiglás a prueba de balas y una oferta especial de cerveza Schlitz; del Cavalier Pool Hall y de algunos edificios tapiados y abandonados.

Al cabo de unos minutos, mis manos y mis pies parecían témpanos. Las pocas personas que había en la calle parecían sintecho o asustadas, y alucinaban con el jovencito blanco y mal vestido que cruzaba su barrio. El tren a Grand Central no salía hasta media hora después, así que entré en el Cavalier Pool Hall con intención de jugar. El establecimiento estaba oscuro, con unas cuantas luces tenues sobre las cinco mesas de billar; pero la escasa iluminación no disimulaba el estado de los tapetes, llenos de manchas y quemaduras tras muchas décadas de brasas de cigarros y bebidas derramadas. Además de mí, sólo había un jugador y el tipo del fondo, que te cobraba un dólar cincuenta por partida de billar, taco incluido.

Yo pasaba con bastante frecuencia de camino a la estación. Era un jugador mediocre, pero me consolaba pensando que, si fuera bueno, ganaría enseguida y me aburriría. Evitar la excelencia tiene su utilidad. En eso y en otras muchas cosas. La sala siempre estaba llena de humo. A mí no me sorprendía, porque trabajaba en bares donde todo el mundo fumaba e iba a restaurantes donde todo el mundo fumaba. Y, a pesar de que yo no era fumador y de que sólo había dos personas más en el billar, me parecía normal que estuviera lleno de humo. Por lo demás, nunca hablaba ni con los otros jugadores ni con el tipo que se encargaba de las bolas y los tacos. Tenía la esperanza de que algún día me dijeran «¿Qué tal te va?» o me hicieran una leve inclinación de cabeza, pero se limitaban a tolerarme; quizá, porque los únicos blancos que pasaban por allí eran chicos que iban a comprar crack y heroína.

La situación no podía ser más irónica. Yo no me metía nada, pero me creían parte del problema: otro drogadicto blanco que estropeaba su barrio. Al cabo de un tiempo, se dieron cuenta de que sólo era un vecino y, aunque no sirvió para que me dedicaran asentimientos amistosos, dejaron de mirarme de forma hostil. Jugué y terminé la partida, esperando que alguno de los dos se hubiera fijado en mí y hubiera pensado que era mejor jugador de lo que era. En las raras ocasiones en las que metía una bola particularmente difícil o daba un golpe satisfactoriamente sonoro, alzaba la cabeza para ver si alguien lo había notado, pero no miraban nunca. En tanto que chico blanco y esquelético, yo era una anomalía. Sin embargo, no era tan interesante como para merecer su atención. Me encogí de hombros bajo mi abrigo de segunda mano, que ahora olía a oveja mojada y humo de cigarros, y recorrí los cien metros que me separaban de la estación. Pasé por delante de una de las iglesias, que estaba en plena misa. Oí panderetas, un órgano eléctrico y las voces de un coro. Algunos domingos, cuando las iglesias estaban llenas, pasaba por alguna y me sentaba al fondo; o cuando hacía buen tiempo y todas tenían las puertas abiertas, bajaba por la calle y disfrutaba de sus preciosos sonidos de Torre de Babel, compitiendo entre ellas con todas las versiones posibles del góspel.

Las iglesias puertorriqueñas estaban junto a las abisinias, pegadas a las evangélicas, a las pentecostales y a cualquier otra marca religiosa que pudiera justificar el alquiler de un local y tuviera dinero para comprar unas sillas de plástico. Si me quedaba demasiado tiempo, la gente se empezaba a incomodar; así que, en general, me contentaba con quedarme fuera, junto a la puerta, y oír los coros y los órganos Casio.

Cuando subí al tren, me fui inmediatamente al baño. En el instituto había aprendido que, si te metías en él, te podías ahorrar los cinco dólares del viaje. Aquel día iba a Nueva York a entregar un casete con un mix de dj en un club que acababa de abrir. Me lo había dicho mi novia, Janet, con quien llevaba saliendo unos cuantos meses. Janet se había dedicado a…

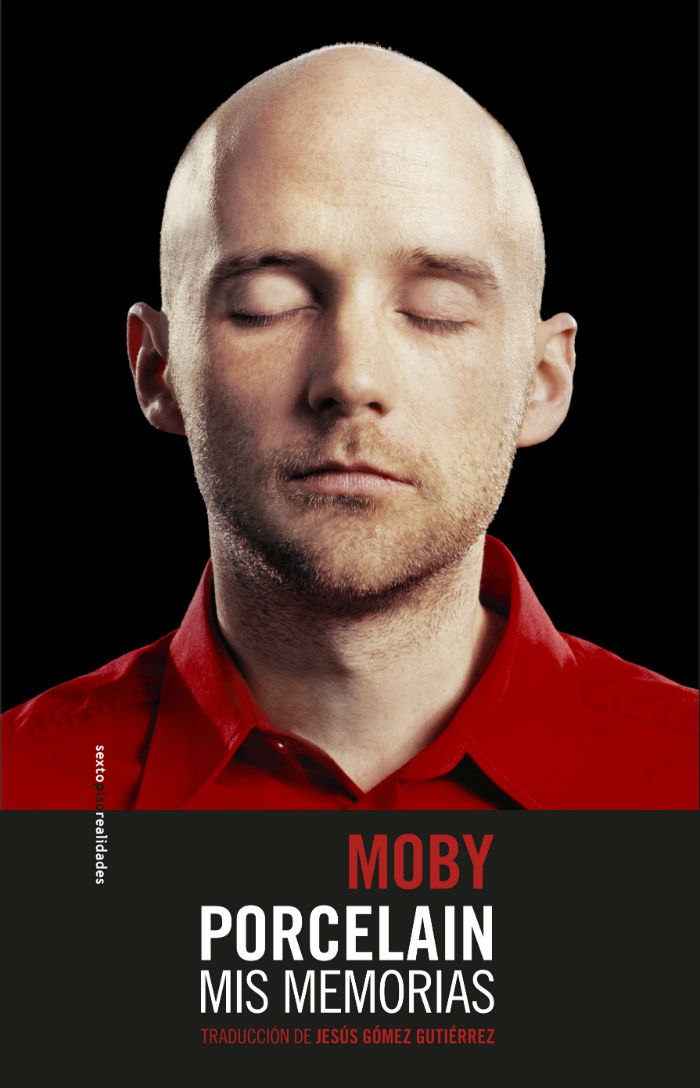

¿Quién es MOBY? Nueva York, 1965. Es compositor, músico, dj y fotógrafo. Ha vendido veinte millones de discos en todo el mundo. Está considerado una de las figuras más importantes de la música dance de la década de los noventa. Vive en Los Ángeles. Porcelain (Sexto Piso, 2017) es una crónica de una ciudad y una época y una exploración íntima de cómo Moby encontró su lugar en la música y en el mundo.