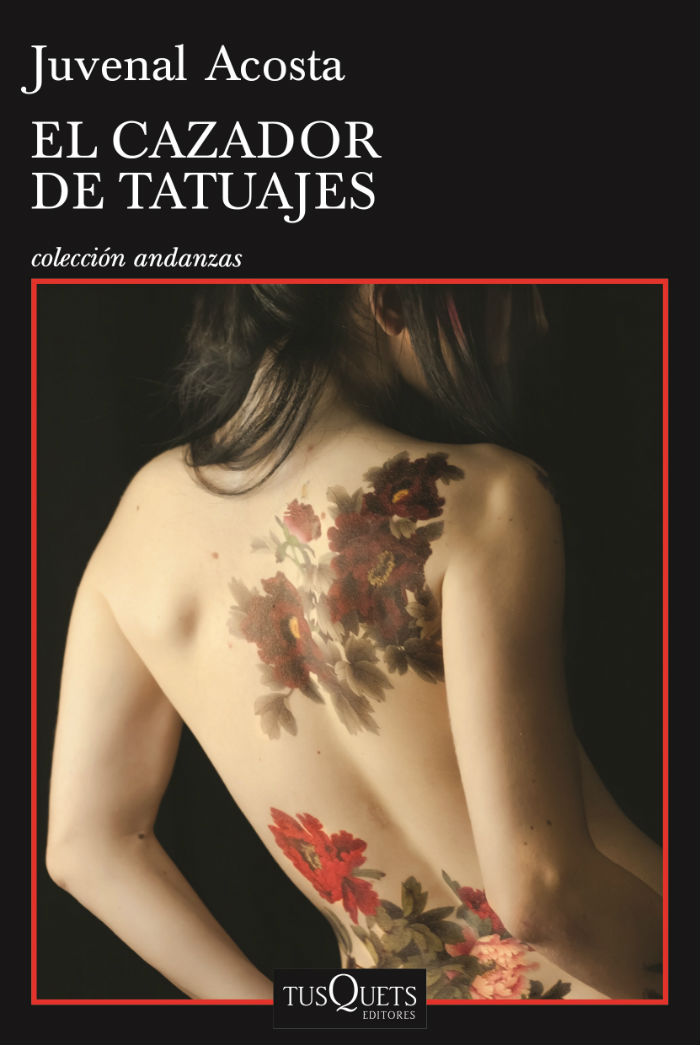

Una obra que discurre entre la filosofía, la poesía y el erotismo. La narrativa de Acosta se destaca entre la temática mexicana, con un grado de erotismo muy filosófica y novelística.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El lenguaje poético y la filosofía se ponen al servicio del apetito y la curiosidad sexual para narrar la historia de Julián Cáceres, un hombre con un pasado inclemente y una realidad en la que goza la levedad de la seducción. En el centro del mapa se descubre la conciencia del cuerpo como una fuente de placer y condena. La carne femenina de cuatro mujeres representa los puntos cardinales del deseo del protagonista y, al mismo tiempo, se convierte en la entrada de su propio infierno.

En palabras de Juan García Ponce, «El cazador de tatuajes es una novela para novelistas. Está en la mejor tradición de la literatura erótica y filosófica».

Extracto del libro El cazador de tatuajes, de Juvenal Acosta, publicado en el sello Tusquets, 2017. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

1

El tatuaje no es un signo impreso sobre la piel sino sobre la idea que uno tiene de sí mismo. Signo hecho de deseo, el tatuaje es una cicatriz producto del deseo. Esta es la década del tatuaje. He visto y tocado, besado, lamido, mordido, infinidad de tatuajes. Algunos de ellos en los lugares más insospechados del cuerpo. En mi archivo de signos y cicatrices guardo un tatuaje en forma de arabesco; la marca de una duda; una frase marchita al paso de los años; una luna en forma de signo de interrogación; una línea musical de Ponce; la pregunta sin respuesta de un laberinto; un signo de interrogación en forma de luna; un ojo que es un pene que es una vagina que es un gato; iniciales y números; alas de ángel en omóplatos; alas de Mercurio en tobillos puentes del verano; ramas doradas en tobillos puentes del Sur.

He besado tatuajes en senos, en el cuello, en el pubis, en la espalda, en las nalgas, en los muslos, alrededor del ombligo, en los brazos, en las muñecas, en la frente; tatuajes de luz y sombra en el tercer tercio de la mirada. Esta es la década del tatuaje porque es la década tribal. El resurgimiento de la tribu evidencia la descomposición de las naciones, el cansancio de la cultura occidental, el hartazgo honesto y el deseo legítimo en cada uno de nosotros de independencia erótica e intelectual.

El seductor contemporáneo es un cazador de tatuajes. No sé cuánto tiempo ha transcurrido. Fuera de esta conciencia de mi cuerpo inmóvil no siento nada. Las voces vienen y se van, como las imágenes que evoco para no morir. Recordar para sobrevivir. Morir para dejar de recordar, para dejar atrás las huellas, los gestos y los signos. Ya no quiero el olvido. En esta cama de hospital proyecto en la pantalla venosa de mis párpados cerrados el recuerdo glorioso de una superficie tersa, el arrepentimiento por lo que no hice a tiempo y la silueta perdida de aquellos cuerpos. No tengo, porque nunca tuve, un dios a quien acudir en esta hora de pánico ontológico, y no sé si lamento esa ausencia. Recuerdo para sobrevivir. Para darle firmeza de músculo a un nombre, a cuatro nombres de entre cientos. Me restan cuatro que corresponden a cuatro puntos cardinales y cuatro elementos; a las estaciones simultáneas de mi vida; pétalos complementarios de la rosa carnal del apetito. Cuatro puntas de una estrella que explotó en el momento mismo de su nacimiento. Cada nombre es una pregunta, pero no necesariamente una respuesta; cada nombre es todas las palabras y todos los silencios.

Cada nombre es Babel. En cada uno de estos nombres está la clave de un secreto que aún me está vedado (¿me estás vedada tú?). Es un secreto que intento descifrar antes de que esta lucidez afortunada me abandone. En la develación de ese secreto, en el proceso de desnudar cada circunstancia que me trajo hasta aquí, intentaré darle respuesta a las preguntas que nunca articulé porque estuve siempre demasiado ocupado alimentando mi apetito egoísta.

Esta muerte lenta no puede ser sino el producto del siglo veinte de mi ansia de consumo. Comenzó como un juego. Después, palabras que nunca tuvieron ningún significado especial para mí comenzaron a tenerlo. Palabras como uña, pantera y terciopelo. El significado vino del descubrimiento del dolor y del placer mezclados; cosas que suceden y comienzan a tejerse alrededor de uno; te atrapan en una telaraña hecha de intereses satisfechos solamente a medias y de una curiosidad insaciable. Por eso ahora estoy aquí, atrapado en mi cuerpo —heredero roto de esa curiosidad. Escucho cómo hablan de mí como si yo fuese un objeto más en esta habitación, recluido en su condición afásica, entubada. Sin embargo, el objeto paradójico que soy piensa con su resto minúsculo de conciencia que la vida no es irónica sino justa, puesto que después de haber usado como objetos del placer a muchas de las mujeres que me amaron, o que sin amarme estuvieron conmigo, nos hemos convertido finalmente —yo y mi cuerpo— en el objeto verdadero, el objeto por excelencia, recluidos, yo en mi silencio y en mi conciencia, él, sitiado verdaderamente en su epidermis, sin escape posible.

Comenzó como un juego, y era al principio un juego inocente. El juego de la vida: ritos de pasaje de la infancia a la adolescencia, de la juventud a la vida adulta. Rito de sobrevivencia dictado por la biología, las hormonas, la costumbre. Pero algo sucedió en algún momento. Recuerdo con precisión engañosa lo que pasó, y también que pasó hace casi veinte años. Fue un accidente idiota que no tendría que haber pasado, como todos los otros accidentes que ocurren sin razón. Una motocicleta y aceite en el asfalto —me lo repetí hasta convencerme. El resultado menor fue una cicatriz grande que me dejó marcado el pecho para siempre, una cicatriz con forma de signo de interrogación. El mayor, el de grave consecuencia, tiene que ver con la pregunta que intentaré formular ahora, antes de que esta lucidez que se me escapa termine de servirme. Comenzó como un juego, pero en algún momento perdió toda inocencia. Ahora el juego continúa de esta manera: sobre una mesa imaginaria extiendo un mapa y con los ojos cerrados señalo un punto cardinal (¿cardenal?) en su superficie. Es un mapa sexual. Es decir, un mapa invisible de emociones y ansiedades. Mapa de carne suave y líquidos ambarinos que escurren en entrepiernas idas. Mapa de mujeres dulces, inteligentes, generosas, fuertes. Grafía carnal de gestos y de signos.

Pero este es también un mapa de contradicciones y deslealtad; de dolores profundos como la conciencia del cuerpo de la mujer; profundos como el sueño absoluto o la sospecha de la muerte. Si tengo que rescatar una a una a todas las mujeres que llegaron a mi vida, tengo que escoger, discriminar, pasar por el filtro del placer nombres, ojos, sonrisas, caderas, vellos púbicos, palabras. Hacer que pasen por el filtro de la memoria nuestros momentos de dicha y de tristeza. No sé si voy a salir completamente recuperado de esto. No sé si voy a morir o si mi cuerpo quedará inservible para siempre. Deduzco, por los comentarios descuidados de las enfermeras, que esas son posibilidades reales. Pero si mi ruina es consecuencia de mi apetito desmedido y este se convierte en la causa de mi muerte, tengo entonces que volver a ellas, recuperarlas, devolverles su rostro en mi memoria, su dignidad humana, su prestigio de mujeres en la vida de alguien que solamente pudo ofrecerles palabras (como estas que ahora pienso y que tarde o temprano la muerte, la gran chingona, borrará).

Como profesor de literatura con dos o tres lecturas, siempre asumí que la seducción no pertenecía a ese orden que la naturaleza impone en la vida: un orden cósmico, equilibrado, causal. La seducción, entendí, es un signo ritual que pertenece al mundo engañoso del artificio. Es un código que inventamos y construimos desde tiempos inmemoriales con señales falsas que enviamos y recibimos de acuerdo a nuestros deseos.

A la naturaleza la rige un orden que está determinado por las leyes de la sobrevivencia. Al orden que mueve el mecanismo de la seducción lo rigen las leyes del simulacro. ¿Qué pasa cuando la sobrevivencia se funda en el simulacro? Yo decidí —si es que algo así se elige— ser un hombre de mis tiempos. Un ciudadano en el sentido estricto de la palabra. Es decir, alguien que pertenece a una ciudad. Un ser urbano que encuentra seguridad y paz de espíritu en el sonido de los autos y el del metro, en el ronroneo del disco duro de su computadora, en el humo que despiden los autos y la vista de las plazas con sus cafés y su gente, los otros ciudadanos, mis hermanos y hermanas. Mis hermanas.

El orden de la ciudad es estricto y debe ser respetado para no alterar su ritmo interior. La seducción, desorden íntimo del orden superficial de la ciudad, requiere del conocimiento de las reglas que la organizan y evitan su colapso. El citadino auténtico, la criatura original de la Polis, conoce intuitivamente cada una de esas reglas. De tanto repetirse de manera eficaz y esquizofrénica, el orden desquiciado de la urbe se convierte en un orden necesario y normal, puesto que está tan metido en nuestra sangre que el hábitat de concreto y hierro que ocupamos se convierte finalmente para nosotros en lo que un bosque es para un venado o un tigre. Únicamente en la ciudad, que es producto ejemplar del artificio, ese otro artificio, el de la seducción, sucede de una manera natural. Este es uno de los primeros elementos de la trampa: solamente en la ciudad el simulacro —el artificio— es natural.

¿Quién es Juvenal Acosta? Es autor de las novelas El cazador de tatuajes y Terciopelo violento, publicadas por Joaquín Mortiz. Es Doctor en Letras por la Universidad de California y profesor de Literatura en California College of the Arts, en Oakland y San Francisco.