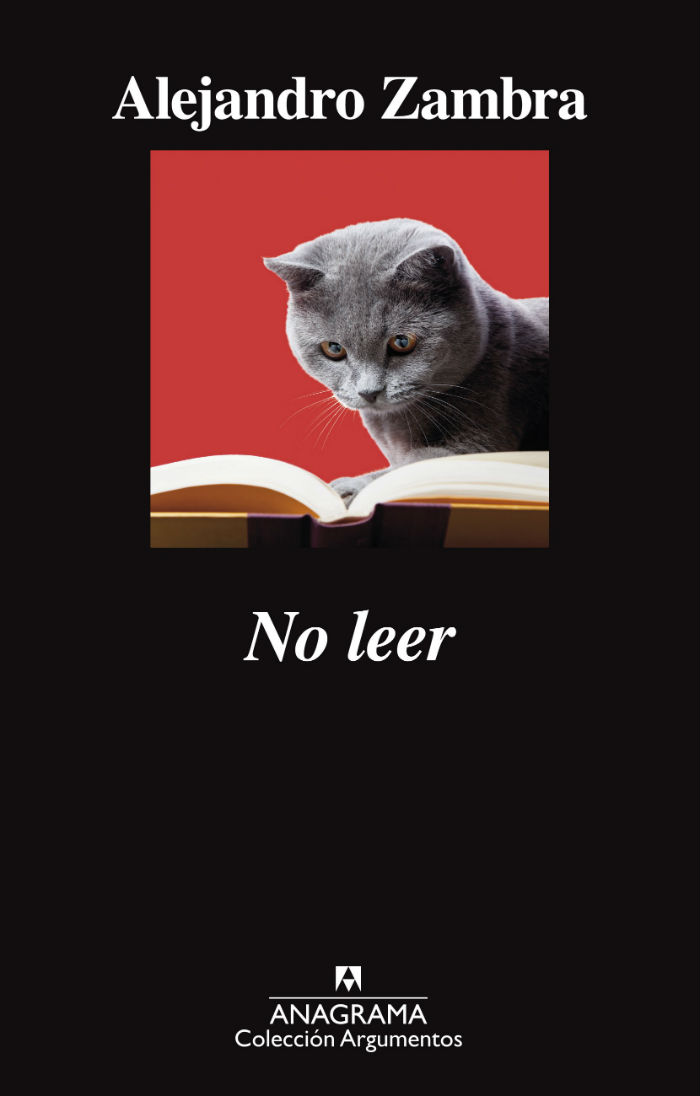

La inconfundible voz de Alejandro Zambra se oye con fuerza y delicadeza en las páginas de este libro que, alentados por la paradoja del título, podemos comprender como un originalísimo elogio de la lectura.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- Hacerle una entrevista a Alejandro Zambra es siempre intimidante. Lo conocemos desde hace muchos años, pero en las notas, a menudo trata con encontrar la palabra cierta, el término justo. Pero se presta. Ahora que tiene un nuevo libro reeditado, como esas cebollas que en un mercado tienen varias vidas, salió primero en Chile, luego en Argentina y ahora sale en todo el mundo por medio de la editorial Anagrama.

Yael Weiss decía en confianza en el Hay Festival que ese título No leer la ponía un poco en guardia, que era una especie de anti-ensayo, pero lo cierto es que al leerlo uno se mete como si leyera los libros de Franz Kafka o de Fiodor Dostoievski. Afuera nieva o llueve o matan a una golfista en un campo de los Estados Unidos, pero tú ahí pensando en si te gusta tanto Cesare Pavese como has dicho (al cabo leíste unos cuantos poemas, pero no leíste más), que es un poco lo que le pasa a Alejandro Zambra mientras va a su pueblo natal, Santo Stefano Belbo.

¿Los poemas de Roberto Bolaño son como sus personajes? ¿Y por qué a este cultor un poco de la literatura fragmentaria le gusta tanto Fabián Casas, que es el gran autor de la literatura de a poco, que conforme lo vas leyendo se vuelve un universo extraño? ¿Fabián Casas siempre empieza por el no, que es un poco lo que hace Zambra, ese chileno amigo y al mismo tiempo intimidante, que no sabe si le gusta tanto Pavese, aunque luego no y después sí?

–Poniéndome en plan de editor, me parece bien haber reeditado este libro…

–La historia tiene una prehistoria, que es lo que cuento en la introducción. Básicamente cuando trabajé como crítico literario en Las últimas noticias. Fue en el año 2002. Fue un tiempo divertido y formativo. Pensé en ese momento que todos los editores eran iguales, pero me enfrenté con una persona que absorbía la edición con tanta pasión. Que alguien leyera tan de cerca lo que escribía, me pareció gratificante, intimidante, impresionante, que me hiciera rehacer un párrafo. Esa situación ideal de escritura surgió. No se intentaba apropiar del texto ni cambiar tu opinión. Era amor a las palabras, que yo también sentía. Que apareciera alguien como Andrés Braithwaite que me llamara a la 1 de la mañana para sacar una coma y luego a la 1:30 para volver a ponerla, fue un aprendizaje muy grande. Yo creía que sabía hacerlo todo, luego caché que no sabía nada. Sin embargo, tuve mucha suerte de caer justo ahí. La prensa chilena es minúscula, en comparación con México. Hay tres o cuatro diarios, ser el crítico literario de uno de los diarios era bastante relevante para los 27 años que tenía yo. A Andrés no le importaban los antecedentes ni que había estudiado. Luego fue muy importante que leí mucha narrativa que no había leído.

–El libro se lee fácil. No tiene la coma y luego la y, un error tan popular en esta época poco gramaticales…

–(risas) Lo cierto es que no estaba tan interesado en las novedades literarias. Leía a muchos clásicos. Ocupaba un lugar de evaluador, tenía que bajar o subir el pulgar y esa no era mi vocación quién era bueno o malo.

–¿No era tu vocación ser crítico de libros?

–Me interesaba mucho escribir sobre literatura, pero no necesariamente ser un crítico de libros. Puesto a dictaminar lo que sí y lo que no, lo sufría un poco. Lo trataba de hacer bien, no era disolverlo todo en una especie de opinión compasiva. Sí trataba de que se hiciera visible la arbitrariedad. No quería crear la ilusión de objetividad.

–¿Te has arrepentido de algunos juicios del pasado?

–No sé. Caso a caso probablemente sí, uno cambia como lector. La mayor estafa de la apuesta crítica es que el crítico cambia y sin embargo queda su reseña como definitiva. Cuando hablas mal de un libro tiene mucha repercusión. El mundo del teatro o del cine la gente suele ver las obras de los demás, pero en literatura es demasiada la gente que habla sin haber leído los libros. Es muy difícil hablar de lo que te gusta, dar testimonio de la admiración es muy sospechoso.

–Estableces una referencia a Fabián Casas y me haces acordar mucho a él. Sobre todo cuando empieza con un no, cuando dice no me gustaba o le tenía miedo…

–No soy tan amigo de él, pero lo siento como un hermano. El placer por escribir y la obra de Fabián tiene esas veleidades, no se ha dedicado a la novela. Hay un vínculo con la poesía. Me interesa también Pedro Mairal, que ha ido por varios caminos simultáneos. A mí me pasa eso también. Cuando la escritura se vuelve obligatoria me incomoda muchísimo. Ahora hice otro libro con Andrés Braithwaite, que va a salir en Chile, ha sido muy placentero el reencuentro.

–¿Los textos para ti son siempre reeditables?

–Sí y eso es gozoso. Este libro tiene un gozo raro, porque son colaboraciones de prensa, que no tiene nada que ver con el texto literario. Las únicas condiciones de producción que respeto totalmente son las que no tienen compromiso, que no hay que entregarla a la hora del cierre. La novela está sumamente dispuesta a fracasar, pero escribes sabiendo que todo puede quedar en nada. Las colaboraciones de prensa son un trabajo y está muy interesante como formato. Es como escribir sonetos obligatoriamente. Como un juego, una camisa de fuerza que es interesante examinar. Se parece muy poco a la escritura literaria.

–Pero tú eres escritor

–Sí, es cierto, se va contaminando. Me pasó mucho que cuando escribía en prensa había cosas que terminaban en la ficción. Se generaban unos vasos comunicantes y se teñía todo con esa contingencia un poco voluntaria. Ese artículo de Pavese me acuerdo que me pidió un texto de viajes, iba a estar cerca del pueblo natal y justo en el momento de proponerlo era el centenario. Era una excusa para releerlo bien, pero se van contaminando las cosas. Es muy frustrante la escritura en medios, uno no queda conforme, la errata te queda ahí dando vueltas…

–Hablas de la poesía de Bolaño y dicen que son sus personajes…

–Yo quería entrar por ahí. Los poemas que escribirían los personajes de Bolaño, que nunca leemos sus poemas, él construye magistralmente la atmósfera de la poesía, pero no sus poemas. Creo que leyendo los poemas de Bolaño, hay una gran cercanía con los personajes. Cuando comenzamos a leer su poesía, allá por 1997, veíamos que era alguien que leía la poesía chilena con los mismos énfasis que nosotros. Era muy natural entender su mirada sobre la poesía chilena y él hablaba de Gonzalo Millán, que estaba para nosotros en un lugar relevante, pero sabíamos que no era tan conocido.

–A tu amigo Álvaro no le gusta Zurita, ¿a ti tampoco?

–No, me gusta muchísimo Fernando Zurita. No me interesaba tanto cuando tenía 18 años. Al final lo he tenido cerca, lo he conocido mucho y me parece que cada vez más conectada su poesía con su manera de pensar. Con el tiempo lo he ido entendiendo con una forma más amalgamada con su forma de ser.

–¿Cómo sientes este libro?

–Que es un libro escrito sin ninguna conciencia. Es imposible ponerse en la situación de escritura, porque junta tiempos muy disímiles. El movimiento editorial de una casa a la otra me resultó muy significativo y doloroso, que tiene que ver con un ensayo sobre Nicanor Parra, que lo reemplacé cuando murió. Es un motivo editorial a la vez que sentimental. Sentía el efecto fúnebre de cerrar un texto sobre Nicanor que es para mí alguien muy importante.

–El efecto fúnebre también se traslada a Bolaño, a Pedro Lemebel…

–Sí, el libro tiene ese efecto fúnebre, se cargó de muertos. Está Gonzalo Millán también. Disfruté de meter algunos textos como esos tres textos paródicos que están en el medio, sobre el Papa, sobre el horóscopo chino, escribí mucho sobre eso alguna vez. La guía de vinos que leo como si fuera un libro de poesía. Creo en la ilusión del libro nuevo, me tocó editarlo y tiene 100 páginas más que la última edición, me tocó editarlo mientras hacía Tema libre, un libro de ensayos y de crónicas más literarias, con una escritura fuera de la prensa, más cerca de la literatura en términos de producción. Los espejeo a los dos libros. Me interesa ese tipo de diferencias. Ahora estoy intentando terminar muchas cosas y viene tiempo de publicación.

Fragmento de No leer. Crónicas y ensayos sobre literatura, de Alejandro Zambra. Edición de Andrés Braithwaite, con autorización de Anagrama

NOTA DEL AUTOR

En eso, mis amigos, consiste nuestro arte: en irse por las ramas, derecho a lo esencial. Raúl Ruiz

La idea de armar este libro fue de Andrés Braithwaite, que fue también quien aceptó mis primeros textos sobre literatura, a mediados de 2002, cuando empecé a escribir reseñas para el diario Las Últimas Noticias. En ese tiempo no estaba seguro de querer dedicarme a la crítica literaria. A decir verdad, no sé muy bien lo que entonces quería ser. Buscaba trabajo. Eso quería ser: alguien con trabajo. Y que mi trabajo consistiera en leer era una oportunidad simplemente maravillosa.

Recuerdo un pasaje de La tentación del fracaso en que Julio Ramón Ribeyro, en mitad de una crisis creativa, manifiesta el temor de convertirse en el crítico literario de su generación. De algún modo pensaba eso yo también. Estaba rodeado de amigos talentosos que leían mis poemas y me incluían en el grupo, pero tal vez ellos entendían que mi lugar era ese, el del crítico. Por lo demás yo daba indicios, pues había participado en un taller de crítica, con Bernardo Subercaseaux y Patricia Espinosa, en la Universidad de Chile.

Ponerlo así, en todo caso, como una lucha de vocaciones o de talentos, es mentir un poco. Mi lugar ya estaba establecido entonces, incluso desde antes, desde la adolescencia. Era el lugar del lector. Luego publiqué algunos libros y ahora me cuesta imaginarme la vida sin escribir. Pero escribir y leer son experiencias totalmente distintas. El placer de pasar la tarde leyendo fue, para mí, muy anterior al deseo de escribir. Y sigue siendo más pleno, más estable.

Cuando empecé a trabajar en Las Últimas Noticias quise actuar fundamentalmente como un lector que, por azares de la vida, debía a veces dar cuenta de obras que en otras circunstancias hubiera dejado pasar alegremente. Las reglas eran claras: la pauta obedecía a las novedades literarias y estaba referida sobre todo a las novelas chilenas que fueran apareciendo. Necesitaba ponerme al día, leer los libros anteriores de los autores que me tocaba reseñar. Y quería ser riguroso, por lo que con frecuencia leía dos veces novelas que en un mundo perfecto hubiera abandonado en el primer párrafo.

Supongo que por eso algunas de mis reseñas eran muy duras. Inevitablemente acababa vengándome por el tiempo malgastado. Procuraba siempre, sin embargo, dejar ver una cierta arbitrariedad: que se notara el punto de vista, que fuera perceptible que yo adhería a otra clase de literatura, aunque, desde luego, precisar esas adhesiones era para mí difícil y lo sigue siendo. De más está decir que gracias a ese trabajo descubrí autores que admiro y cuyos libros he seguido leyendo. Y a decir verdad mis comentarios solían ser favorables a las obras que reseñaba, pero el ruido que provocaban las críticas negativas era, por supuesto, mucho mayor.

Nunca pensé que mi oficio apelara a los autores y por eso me sorprendía cuando reclamaban o directamente me enfrentaban si se daba la triste ocasión de encontrármelos en algún bar. Duré tres años en ese trabajo y si lo abandoné fue en parte porque estaba cansado de esa clase de incomodidades.

Ser crítico literario es uno de los oficios que más respeto. Pero definitivamente no quería ocupar ese lugar de autoridad. Cuando dejé Las Últimas Noticias supe que extrañaría mucho a Andrés Braithwaite, a esas alturas uno de mis mejores amigos. Extrañaría esa amistad, sometida a prueba semana tras semana, pues él miraba mis textos como si en ello se le fuera la vida. Y extrañaría también la seguridad que me daba saber, al escribir, que Andrés sinceramente trataría de mejorar mis a menudo peregrinas primeras versiones.

Al poco tiempo empecé a publicar crónicas y ensayos breves en El Mercurio y luego en La Tercera y en algunas revistas, experiencias todas muy favorables. Hablar sobre libros que quería leer, sobre autores que admiraba o sobre temas que realmente me interesaban era el trabajo ideal. A veces, sin embargo, en especial cuando algún artículo no acababa de convencerme, surgía el inquietante recuerdo de Braithwaite: lo imaginaba fumando y tomando un cargadísimo café mientras leía un texto mío. Me aterraba pensar que afilaba pacientemente el lápiz antes de tachar, sin el menor asomo de piedad, cada una de mis frases.

La vocación de invisibilidad de Andrés Braithwaite –imprescindible, por cierto, en un buen editor– lo ha hecho insistir en que quite su nombre de esta nota. Pero es necesario mencionarlo, darle las gracias. Me tranquiliza saber que en este libro solamente comparecen las páginas que Braithwaite seleccionó y editó de entre un corpus numeroso y a veces caótico. De aquel tiempo en Las Últimas Noticias, de hecho, quedó muy poco, dos o tres textos nada más, porque la idea no era hacer un libro de reseñas.

Cuando dejé la crítica literaria semanal sentí muchas veces el placer de no leer algunos libros. En parte es esa la razón del título de este volumen, tomado de una de las crónicas que escribí para La Tercera. En rigor el título alude a varios de los temas presentes en esta serie: a las imposturas del mundo literario, a la tiranía de las novedades, a las desconcertantes listas de lecturas obligatorias, a la insólita pero arraigada costumbre de hablar de libros sin haberlos leído, y también, en cierto modo, a la dificultad de encontrar un título. Pero es verdad que este libro es, sobre todo, un elogio de la lectura.

Me gusta, sin embargo, esa ambigüedad. No descubro nada si digo que vivimos en un tiempo en que la gente lee poco. Y son todavía menos las personas que buscan, en la lectura, algo más que información. Este libro, entonces, se resigna cortésmente al estado de las cosas, y formula las dos invitaciones: a leerlo y a no leerlo. La última frase es, quizás, una broma.

Santiago, junio de 2010

Aunque la selección actual es más abundante y algunos artículos han sido retocados, continuados, completados, sustituidos y sobre todo corregidos (lo que por supuesto no garantiza que hayan quedado «buenos»), este libro es en esencia el mismo que se publicó por primera vez hace ocho años. Confieso, eso sí, que a última hora, y a sus espaldas, decidí incluir dos o tres textos explícitamente rechazados por Andrés Braithwaite. Espero que nadie le vaya con el cuento.

Ciudad de México, mayo de 2018

LECTURAS OBLIGATORIAS

Aún recuerdo la tarde en que la profesora de castellano se volvió a la pizarra y escribió las palabras prueba, próximo, viernes, madame, Bovary, Gustave, Flaubert, francés. Con cada palabra crecía el silencio y al final solamente se oía el triste chirrido de la tiza. Por entonces ya habíamos leído novelas largas, casi tan largas como Madame Bovary, pero esta vez el plazo era imposible: teníamos apenas una semana para enfrentar una novela de cuatrocientas páginas. Comenzábamos a acostumbrarnos, sin embargo, a esas sorpresas: acabábamos de entrar al Instituto Nacional, teníamos doce o trece años y ya sabíamos que en adelante todos los libros serían largos.

Así nos enseñaron a leer: a palos. Todavía pienso que los profesores no querían entusiasmarnos sino disuadirnos, alejarnos para siempre de los libros. No gastaban saliva hablando sobre el placer de la lectura, tal vez porque ellos habían perdido ese placer o nunca lo habían experimentado realmente: se supone que eran buenos profesores, pero en ese tiempo ser bueno era poco más que saberse los manuales.

Como en el poema de Nicanor Parra, los profesores nos volvían locos con preguntas que no iban al caso. Pero al poco tiempo ya conocíamos sus trucos o teníamos trucos propios. En todas las pruebas, por ejemplo, había un ítem de identificación de personajes, que incluía puros personajes secundarios: cuanto más secundario fuera el personaje mayor era la posibilidad de que nos preguntaran por él, así que memorizábamos los nombres con resignación y también con la alegría de cultivar un puntaje seguro.

Había cierta belleza en el gesto, pues entonces éramos justamente eso, personajes secundarios, centenares de niños que cruzaban la ciudad equilibrando apenas las mochilas de mezclilla. Los vecinos del barrio tomaban el peso y hacían siempre la misma broma: parece que llevaras piedras en la mochila. El centro de Santiago nos recibía con bombas lacrimógenas, pero no llevábamos piedras sino ladrillos de Baldor o de Villee o de Flaubert.

Madame Bovary era una de las pocas novelas que había en mi casa, así que esa misma noche comencé a leerla, siguiendo el método de urgencia que me había enseñado mi padre: leer las dos primeras páginas y enseguida las dos últimas, y solo entonces, solo después de saber el comienzo y el final de la novela, seguir leyendo de corrido. Si no alcanzas a terminar, al menos ya sabes quién es el asesino, decía mi padre, que al parecer solamente había leído libros en que había un asesino.

La verdad es que no avancé mucho más en la lectura. Me gustaba leer, pero la prosa de Flaubert me hacía cabecear. Por suerte encontré, el día anterior a la prueba, una copia de la película en un videoclub de Maipú. Mi mamá intentó oponerse a que la viera, pues pensaba que no era adecuada para mi edad, y yo también pensaba o más bien esperaba eso, pues Madame Bovary me sonaba a porno, todo lo francés me sonaba a porno. La película era, en este sentido, decepcionante, pero la vi dos veces y llené las hojas de oficio por lado y lado. Me saqué un rojo, sin embargo, de manera que durante bastante tiempo asocié Madame Bovary a ese rojo y al nombre del director de la película, que la profesora escribió entre signos de exclamación junto a la mala nota: ¡Vincente Minnelli!

Nunca volví a confiar en las versiones cinematográficas y desde entonces creo que el cine miente y la literatura no (pero no tengo cómo demostrar eso, por supuesto). Leí la novela de Flaubert mucho tiempo después y suelo releerla más o menos a la altura de la primera gripe del año. No es misterioso el cambio de gustos, pues cosas similares suceden en la vida de cualquier lector. Pero es un milagro que hayamos sobrevivido a esos profesores, que hicieron todo lo posible para demostrarnos que leer era la cosa más aburrida del mundo.

Mayo, 2009

QUE VUELVA CORTÁZAR

A veces pienso que lo único que hicimos durante el colegio fue leer a Julio Cortázar. Recuerdo haber dado pruebas sobre «La noche boca arriba» en segundo, tercero y cuarto medio, y son innumerables las veces que leímos «Axolotl» y «Continuidad de los parques», dos relatos breves que los profesores creían ideales para rellenar la hora y media de clases. No es una queja, pues éramos felices leyendo a Cortázar: recitábamos con automática alegría las propiedades del género fantástico y repetíamos en coro que para Cortázar el cuento debía ganar por nocaut y la novela por puntos y que había un lector macho y un lector hembra y todo eso.

En los cuentos de Cortázar se formó el gusto de mi generación y ni siquiera el roneo de las pruebas coeficiente dos le quitó a su literatura ese aire de permanente actualidad. Recuerdo que a los dieciséis años convencí a mi papá de que me diera los seis mil pesos que costaba Rayuela explicándole que el libro era «varios libros pero sobre todo dos libros», por lo que comprarlo era como comprar dos novelas a tres mil pesos e incluso cuatro a mil quinientos pesos cada una. Recuerdo también al empleado de la librería Atenea que, cuando yo buscaba La vuelta al día en ochenta mundos, me aclaró con paciencia, muchas veces, que el libro se llamaba La vuelta al mundo en ochenta días y que el autor era Julio Verne y no Julio Cortázar.

Luego, en la universidad, Cortázar era el único escritor indiscutible. Por los prados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile circulaban decenas de Oliveiras y Magas, mientras algunos profesores se esforzaban por adoptar en sus clases la distancia especulativa de Morelli. Casi todas las escenas de seducción comenzaban, penosamente, con el capítulo 7 de Rayuela («Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca…»), que en esa época era considerado un texto estupendo y había tanta gente hablando en glíglico («amalando el noema», como quien dice) que era difícil darse a entender en español.

Nunca me gustaron los cuentos de Historias de cronopios y de famas o Un tal Lucas: en el aliento corto de esas prosas juguetonas faltaba, para mí, humor verdadero. Pero no creo que sea debatible, en cambio, la grandeza de relatos como «Casa tomada», «Queremos tanto a Glenda», «El perseguidor» y otros veinte o treinta cuentos de Cortázar. Rayuela, en tanto, sigue siendo una novela asombrosa, aunque es cierto que a veces nos asombramos de que nos haya asombrado, porque hay pasajes que hoy suenan antiguos y efectistas. Pero también persisten en la novela momentos muy bellos.

En un ensayo reciente, el escritor argentino Fabián Casas recuerda su primera lectura de Rayuela («todo era críptico, prometedor, maravilloso») y su posterior decepción («el libro me empezó a parecer ingenuo, esnob e insoportable»). Es la experiencia de mi generación: más temprano que tarde acabamos matando al padre, a pesar de que era un padre liberador y bastante permisivo. Y resulta que ahora lo echamos de menos, como dice Casas, al final de su ensayo, en un feliz arranque sentimental: «Quiero que vuelva. Que volvamos a tener escritores como él: certeros, comprometidos, hermosos, siempre jóvenes, cultos, generosos, bocones.»

Yo estoy de acuerdo: que vuelva Cortázar. Es misterioso el mecanismo por el cual un escritor admirado se convierte, de pronto, en una leyenda desechable. Pero las modas literarias casi nunca se sostienen en lecturas o relecturas reales. Tal vez ahora, cuando cualquiera barre el suelo con su memoria, nos arrepentimos de haberlo negado tres veces. Tal vez recién ahora estamos listos para leer, de verdad, a Cortázar.

Febrero, 2009

ELOGIO DE LA FOTOCOPIA

Ensayos de Roland Barthes rayados con destacadores fosforescentes, poemas corcheteados de Carlos de Rokha o de Enrique Lihn, novelas anilladas o precariamente empastadas de Witold Gombrowicz, de Clarice Lispector: es bueno recordar que aprendimos a leer con esas fotocopias que esperábamos impacientes, fumando, al otro lado de la ventanilla. Unas máquinas enormes e incansables nos daban, por pocos pesos, la literatura que queríamos. Leíamos esos tibios legajos y luego los guardábamos en las repisas como si fueran libros. Porque eso eran para nosotros: libros. Libros queridos y escasos. Libros importantes.

Recuerdo a un compañero que fotocopió La guerra y la paz a razón de treinta páginas por semana, y a una amiga que compraba resmas de papel celeste, pues, según ella, así la impresión quedaba mejor. Por mi parte, la mayor joya bibliográfica que tengo es un peregrino ejemplar de La nueva novela, el inimitable libro-objeto de Juan Luis Martínez. Lo fabricamos entre varios, convertidos de nuevo en esforzados alumnos de técnicas manuales. El resultado fue una mesa bastante coja, pero nunca voy a olvidar lo bien que lo pasamos esas semanas de tijeras, anzuelos y fotocopias.

Las campañas contra la fotocopia de libros de mediados de los noventa fueron para nosotros, en este sentido, una especie de agresión: querían quitarnos el único medio que teníamos para leer lo que verdaderamente queríamos leer. Decían que la fotocopia mataba al libro, pero nosotros sabíamos que la literatura sobrevivía en esos papeles manchados, tal como ahora sobrevive en las pantallas, porque los libros siguen siendo escandalosamente caros.

La discusión sobre el libro digital, a todo esto, se vuelve por momentos demasiado sofisticada: los defensores del libro convencional apelan a imágenes románticas sobre la lectura (que yo suscribo plenamente), y la propaganda electrónica insiste en la comodidad de llevar la biblioteca en el bolsillo o en la maravilla de interconectar los textos ilimitadamente. Pero no se trata tanto de costumbres como de costos. ¿Vamos a esperar que un estudiante gaste veinte mil pesos en un libro? ¿No es bastante razonable que lo baje de internet?

Hoy muchos lectores tienen bibliotecas virtuales de primer nivel sin necesidad de recurrir a una tarjeta de crédito ni de comprar el dispositivo de moda. Es difícil estar en contra de ese milagro. Los editores, los libreros, los distribuidores y los autores se unen de vez en cuando para combatir las prácticas que arruinan el negocio, pero los libros se han convertido en objetos de lujo y absolutamente nada permite pensar que eso vaya a cambiar. Sobre todo en países como el nuestro, los libros son, desde hace ya demasiados años, asunto de coleccionistas.

Yo mismo me convertí, con el tiempo, en un coleccionista, porque no me atrevería a vivir sin mis libros, pero en mi caso se trata más bien de un atavismo, de una anacrónica y un poco absurda inclinación a dormir en medio de una biblioteca. Recuerdo a un amigo que siempre me ofrecía una bodega para que guardara mis libros, pues no podía entender que yo renunciara a buena parte del espacio para montar esas repisas que además eran, según él, peligrosas: para el próximo terremoto se te van a caer encima y morirás por culpa de tus enciclopedias, me decía, aunque yo nunca he tenido enciclopedias.

Tampoco me he animado a tirar los antiguos anillados, incluso cuando se trata de textos que luego conseguí en ediciones originales. Ahora que las fotocopias van en retirada, no puedo evitar una dosis de nostalgia, pues aún conservo esos papeles; todavía repaso, cada tanto, esos libros de mentira que alguna vez provocaron un asombro genuino y duradero.

Julio, 2009

BIBLIOTECAS

Conocí la biblioteca de mi amigo Álvaro hace cinco años, y fue decepcionante, porque estaba llena de libros malos. Por entonces hablábamos casi solamente de libros y nuestros diálogos tenían ese encanto de lo tentativo, de lo incompleto. No era necesario ir demasiado lejos para entendernos: decíamos que una novela era buena o aburrida pero no elaborábamos los juicios, simplemente disfrutábamos de la complicidad.

Pensaba encontrar en las estanterías de su casa libros que yo también amaba, o los desconocidos nombres de unos escritores sorprendentes, y en cambio me topé con puros autores que conocía y que me interesaban menos que poco. No es que inspeccionara la biblioteca realmente, eso siempre me ha parecido de mala educación. Es cierto, el hecho de que los libros estén en el living nos autoriza a mirarlos, pero es mejor empezar de reojo, con prudencia, sin ansiedad.

Dos semanas después Álvaro me invitó de nuevo y esta vez me mostró una pieza muy pequeña en el patio, que era el estudio donde él se encerraba a leer y a escribir. Calculé que en las repisas había unos sesenta u ochenta libros, que por supuesto eran los que le importaban. Me sentí orgulloso de ver mis escasas novelas y hasta mi antiguo libro de poesía colmando la letra zeta (inexplicablemente a mi amigo no le gustan ni Raúl Zurita ni Stefan Zweig).

Luego supe que en otros rincones de la casa también había libros, y que de todos esos puntos el peor, literariamente hablando, era el living. Se supone que lo que pones en el living te representa, le dije, y la respuesta de Álvaro fue maravillosamente vaga: ahhhh. Pero después entendí que había pensado largo en el asunto. Le desagradaba la costumbre de poner los libros en el living, pero no tenía más espacio disponible, y después de ensayar varias opciones había llegado a esa, que entre otros méritos tenía el de favorecer los préstamos, porque no tenía problemas en prestar esos libros; los demás, los que estaban en su pequeño estudio o en su cuarto, no quería compartirlos con nadie.

Mi amigo todavía sigue con ese sistema, que con el tiempo se ha vuelto bastante más complejo: a tono con los cambios en los gustos o en el humor de su propietario, un título puede pasar del estudio a la pieza, y luego de la pieza al living, y de ahí a la calle, porque cada tanto se deshace de un montón de libros. Lo que me parece más extraño es que discrimina incluso en el interior de una misma obra, por lo que las novelas de alguien pueden estar en el estudio, sus poemas en el dormitorio y los ensayos en el living. La división no es por género literario, en todo caso, como prueba el hecho, por lo demás natural, de que haya novelas de César Aira distribuidas por toda la casa.

Cuando voy donde Álvaro me invade el fatalismo y pienso que voy perdiendo terreno, que mis días en el estudio están contados. Al descubrir que sigo solitario en la letra zeta me invade una cierta felicidad, que sin embargo dura poco, porque entonces viene el miedo de que todo sea una farsa, y la verdad es que imagino perfectamente a mi amigo cambiando apresurado mis libros de lugar cada vez que toco el timbre.

Mayo, 2012