Las autoridades cerraron el caso: concluyeron que Marie inventó la historia de un hombre enmascarado que irrumpió en su casa y su declaración «era para llamar la atención». Sin embargo, años después y a kilómetros de distancia, dos detectives decidieron reabrir las pesquisas.

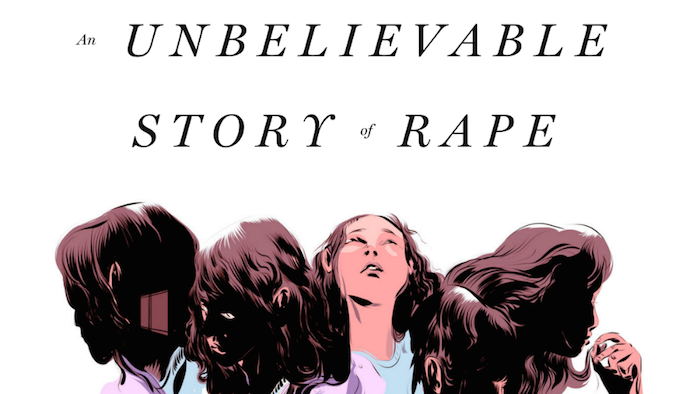

T. Christian Miller y Ken Armstrong, quienes con esta investigación ganaron el Pulitzer 2016 por Reportaje Explicativo, reconstruyen el caso real de un violador en serie. Sus calculados pasos para borrar toda evidencia física sugerían que podría tratarse de un policía o un militar.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El caso estaba cerrado. Las autoridades concluyeron que Marie inventó la historia de un hombre enmascarado que irrumpió en su departamento y la presunta violación era «para llamar la atención». Sin embargo, años después y a kilómetros de distancia, dos detectives encuentran razones suficientes para reabrir la investigación.

Los autores narran el caso real de un violador en serie en Estados Unidos y reconstruyen la investigación para encontrar a éste hombre que tomó fotos a sus víctimas, amenazando con publicarlas en línea, y cuyos pasos calculados para borrar toda evidencia física sugerían que podría tratarse de un policía o un militar. Sus páginas develan el tortuoso camino de las tres mujeres que se enfrentaron a un sistema de justicia escéptico y en su contra.

A continuación, SinEmbargo comparte, en exclusiva para sus lectores, un fragmento del libro ¿Por qué no me creen?, de los periodistas T. Christian Miller y Ken Armstrong, quienes con esta investigación –que también inspiró una serie en Netflix– ganaron el premio Pulitzer en la categoría de Reportaje Explicativo en 2016. Cortesía otorgada bajo el permiso de Planeta.

***

2

CAZADORES

5 de enero de 2011

—

Golden, Colorado

Pasada la una de la tarde del miércoles 5 de enero de 2011, la oficial Stacy Galbraith se estacionó junto a una larga hilera de edificios de departamentos iguales en la ladera de una suave colina. La nieve sucia y semiderretida cubría algunas zonas, y los árboles grises, desnudos en invierno, se recortaban contra las paredes naranjas y verde oliva del edificio de tres pisos. Hacía viento y un frío que calaba la piel. Galbraith había ido a investigar una denuncia de violación.

Un enjambre de uniformes se movía junto a un departamento de la planta baja. Los policías llamaban a la puerta de los vecinos; los técnicos de la División Científica sacaban fotos; los paramédicos llegaron en la ambulancia. Galbraith estaba en el centro de aquella escena caótica, mujer en una vorágine eminentemente masculina. Tenía la cara fina y el pelo lacio y rubio, por debajo de los hombros. Su complexión, esbelta y fibrosa, recordaba a un corredor de largas distancias. Sus ojos eran azules.

Se acercó a uno de los policías, que con un ademán le señaló a una mujer de abrigo largo y marrón, inmóvil frente al departamento, bajo la luz tenue del sol de invierno. En la mano llevaba una bolsa con sus objetos personales. Galbraith calculó que tendría veintipico años y rondaría el metro setenta. Era delgada y morena. Parecía tranquila, serena. La víctima.

Tras acercarse, Galbraith se presentó. «¿Quieres que hablemos en mi coche?», le dijo. Allí no tendrían frío; era más seguro. Ella accedió. Ocuparon los asientos delanteros y Galbraith puso la calefacción al máximo.

La mujer se llamaba Amber y era estudiante de posgrado en una universidad de la zona. Estaban en plenas vacaciones navideñas y su compañera había vuelto a casa con su familia. Ella se había quedado en el departamento, disfrutando de su tiempo libre, acostándose tarde y durmiendo todo el santo día. Su novio, que no vivía en la ciudad, había pasado unos días con ella, pero esa noche había dormido sola. Después de preparar la cena, se acurrucó en la cama para un maratón de Desperate Housewives y The Big Bang Theory. Cuando se durmió, ya era tan tarde que oía gente en el edificio preparándose para trabajar.

Se acababa de dormir cuando algo la despertó de golpe. En la penumbra matutina vio una silueta acercándose. Sus sentidos empezaron a asimilar lo que estaba pasando: había un hombre en su habitación. Tenía la cara tapada con una máscara negra, llevaba una sudadera gris y pants. Sus zapatos eran negros. Empuñaba una pistola, apuntándole.

—No grites. No pidas ayuda o te doy un tiro —le dijo.

La atravesó un torrente de adrenalina. Sus ojos se clavaron en la pistola. Recordaba que era plateada y brillante, con marcas negras.

—No me hagas daño. No me pegues —le suplicó.

Le ofreció el dinero que tenía en el departamento.

—Vete a la mierda —le respondió.

El hombre la aterrorizaba. Iba a hacerle daño. Estaba dispuesto a matarla. Así que tomó una decisión: no se resistiría. Decidió soportarlo. Haría todo lo que le pidiera. El tipo dejó en el suelo su mochila verde y negra. Dentro llevaba todo lo que necesitaba, guardado en bolsas herméticas transparentes etiquetadas con letras mayúsculas: mordaza, condones, vibrador, basura.

Le ordenó que se quitara la piyama térmica, y Amber lo observó mientras le ponía unas medias blancas que había sacado de la mochila. Le preguntó si tenía tacones, y cuando le respondió que no, el hombre sacó unos tacones de plástico transparente de la mochila. Los zapatos llevaban unas cintas rosas, que le ciñó a la parte baja de la pierna. Volvió a hurgar en su mochila y, tras sacar unas ligas rosas para el pelo, le hizo dos coletas. ¿Dónde tenía el maquillaje? Amber sacó su estuche del tocador. Sus instrucciones fueron claras: primero, sombra de ojos; luego, labial. Le dijo que los labios los quería más rosas. Por último, le ordenó que se tumbara en el colchón. El hombre sacó una cinta de seda negra de la mochila. «Las manos a la espalda», le dijo, y le ató las muñecas sin apretar demasiado. Amber reconoció la cinta, desconcertada. La había comprado con su novio y llevaban semanas buscándola, pero no habían podido encontrarla y la habían dado por perdida. Amber estaba confundida: ¿cómo podía tener su cinta el violador?

Durante cuatro horas, el hombre violó a Amber una y otra vez. Cuando se cansaba, reposaba un rato, con la camisa puesta, y bebía agua de una botella. Cuando ella se quejaba por el dolor, le ponía lubricante; cuando le dijo que tenía frío, la tapó con su edredón rosa y verde. Él le dijo lo que tenía que hacer y cómo hacerlo; le dijo que era una «niña buena». No se puso condón. El hombre tenía una cámara digital rosa y colocó a Amber en la cama. «Haz esto —le ordenaba—. Ponte así». Cuando todo estaba a su gusto, sacaba fotos. Paraba a la mitad de la violación y sacaba más fotos. Amber le dijo a Galbraith que no tenía ni idea de cuántas le había tomado. En algún momento llegó a pasar veinte minutos seguidos tomándole fotos. Le explicó que las usaría para convencer a la policía de que la violación era sexo consentido. Y que las subiría a una página porno para que todo el mundo, incluidos sus padres, sus amigos y su novio, pudiera verlas.

Amber decidió sobrevivir mostrando toda la humanidad posible. Cada vez que el hombre paraba para descansar, le preguntaba algo. A veces no respondía, pero otras pasaban veinte minutos charlando. El hombre le contó con todo detalle cómo la había vigilado. Parecía que así se relajaba. Llevaba observándola a través de las ventanas de su departamento desde agosto. Sabía su nombre y apellidos. Sabía su fecha de nacimiento, su número de pasaporte y las placas de su coche. Sabía qué estudiaba y dónde. Sabía que esa noche, antes de acostarse, Amber hablaría consigo misma, mirándose en el espejo del baño. Todo era verdad, según le dijo Amber a Galbraith. El hombre no estaba fingiendo.

Amber le preguntó por su pasado. Él le dijo que hablaba tres idiomas: latín, español y ruso. Que había viajado por todo el mundo: Corea, Tailandia, Filipinas… Que había ido a la universidad y no necesitaba dinero. Le contó que estaba en el Ejército, que conocía a un montón de policías. Le confesó a Amber que su mundo era «complicado». Dividía a la gente entre lobos y bravos: los bravos jamás harían daño a una mujer o un niño, pero los lobos podían hacer lo que quisieran. Él era un lobo.

Amber le dijo a Galbraith que no vio la cara del violador en ningún momento, pero que había intentado retener todos los detalles posibles. Era blanco; tenía el pelo corto y rubio y los ojos castaños; calculaba que rondaría el metro ochenta y cinco de altura, y pesaría unos ochenta y pocos kilos. Llevaba unos pants grises con agujeros en las rodillas; en sus zapatos negros distinguió el logo de Adidas. Tenía el pubis afeitado y estaba un poco pasado de peso. El rasgo más destacado de su cuerpo, según le dijo a Galbraith, era que tenía una mancha de nacimiento café en la pantorrilla.

Cuando el hombre acabó, era casi mediodía. Después de limpiarle la cara con toallitas, le ordenó que entrara en el baño y la obligó a lavarse los dientes. Luego le dijo que se metiera en la regadera y la observó mientras se enjabonaba, diciéndole qué partes de su cuerpo frotar. Cuando Amber acabó, le pidió que se quedara en la regadera otros diez minutos. Antes de marcharse, le explicó que había entrado en su departamento por la puerta corrediza de cristal, en la parte de atrás. Le dijo que podía colocar una clavija de madera en los rieles para cerciorarse de que se cerraba bien. Le dijo que era mucho más seguro; que, así, la gente como él no podría entrar. Cerró la puerta y se marchó.

Cuando Amber salió de la regadera, descubrió que el violador había saqueado su habitación, llevándose las sábanas y su lencería de seda azul. Dejó el edredón rosa y verde amontonado en el suelo, a los pies de la cama. Buscó el celular y llamó a su novio. Le contó que la habían violado. Él le dijo que llamara a la policía de inmediato y, aunque al principio se resistió, acabó convenciéndola. Amber colgó y llamó al 911. Eran las 12:31 del mediodía.

Galbraith escuchó a la mujer con inquietud: el acecho, la máscara, la mochila con los objetos necesarios para la violación. La agresión había sido atroz y el agresor parecía experimentado. No había tiempo que perder: la investigación empezaría ahí mismo, en el asiento delantero de la patrulla. Galbraith sabía que en toda violación hay tres escenas del crimen: el lugar de la agresión, el cuerpo del violador y el cuerpo de la víctima. Los tres pueden ofrecer pistas valiosísimas. El violador había intentado borrar sus huellas del cuerpo de Amber. Galbraith le preguntó si podía tomar muestras de ADN con unos hisopos estériles alargados. Mientras pasaba el algodón por la cara de Amber, Galbraith solo podía esperar que ojalá sirviera de algo. Quizá el violador había fallado y había dejado una minúscula parte de él.

Galbraith le hizo otra pregunta delicada a Amber: ¿se sentía confuerzas para volver a su departamento e indicarle cualquier objeto que el violador pudiera haber tocado? Otra vez, Amber accedió. Juntas, las dos mujeres repasaron la violación. Amber le mostró, junto a la cama, el edredón rosa y verde que el agresor había apartado de un tirón. Le mostró su baño, que el violador había usado varias veces durante aquel calvario. Mientras tanto, Galbraith seguía preguntándole por los detalles. ¿Cómo era la máscara? Amber dijo que no era exactamente un pasamontañas, sino que más bien parecía un pañuelo ceñido alrededor de la cabeza con seguros. ¿Recordaba algo de la botella de agua? Sí, era de la marca Arrowhead. ¿Qué forma tenía la mancha de nacimiento? Amber la dibujó: una mancha redondeada, del tamaño de un huevo.

Cuando Amber recordó que el hombre la había tapado con el edredón para que no pasara frío, lo describió como «amable». Aquello desconcertó a Galbraith. ¿Cómo era posible que alguien, después de pasar por una experiencia así, dijera que su agresor había sido amable? Aquello también la preocupó: quizá el tipo pareciera alguien común y corriente; quizá fuera policía. «Va a costar encontrarlo», se dijo.

Después de repasar la escena del crimen, Galbraith acompañó a Amber al Saint Anthony North, a una media hora en coche. Era el hospital más cercano con una enfermera especializada en agresiones sexuales, con formación específica para examinar a las víctimas de violación. La enfermera realizaría un examen completo del cuerpo de Amber en busca de pistas. Antes de dirigirse al hospital, Amber se volteó hacia Galbraith. El agresor le había confesado que era su primera víctima, aunque le pareció que mentía: «Creo que no es la primera vez que lo hace».

En el camino de vuelta a la escena del crimen, la cabeza de Galbraith trabajaba a toda máquina. La historia de Amber parecía casi increíble. ¿Un violador vestido completamente de negro? ¿Con una mochila con todos los objetos necesarios para la violación? ¿Y la confianza de pasarse cuatro horas violando a una mujer, en plena mañana y en un concurrido edificio de departamentos? No se parecía en nada a la mayoría de las violaciones a las que se había enfrentado. Por lo general, a la víctima la agredía un conocido, o al menos alguien con quien había tratado: un novio, un antiguo amor, alguien en una discoteca. Las violaciones no solían ser historias de misterio, sino hechos claros. En casi todos los casos, la pregunta central de la investigación se reducía a si la mujer había consentido la relación. Una encuesta del Gobierno reflejaba que, en 2014, unos 150 mil hombres y mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación o agresión sexual en Estados Unidos —la cifra equivale a la población de Fort Lauderdale, Florida—. El 85% de los casos se catalogaron como violaciones cometidas por un conocido.

Galbraith sabía que se enfrentaba a un caso relativamente insólito: violación por parte de un desconocido. Por lo general, eran casos más fáciles de llevar a juicio, pues encajaban con lo que los fiscales definían como «víctimas íntegras», abordadas por la calle, arma en mano. La mujer forcejeaba y gritaba, pero al final no le quedaba más remedio que someterse. Era la madre o la hija de una buena familia; tenía una casa bonita y trabajo fijo. Se vestía con mesura, no había bebido y no la habían agredido en una zona de mala muerte. Eran las violaciones más sencillas para los fiscales, pues cubrían todas las expectativas del jurado sobre una mujer violada.

Amber cumplía con algunos de esos criterios, pero no todos. Se había mostrado fría y serena. Había hablado con su violador; lo había descrito con el adjetivo «amable». Había hablado con su novio antes de llamar a la policía. Aquello no inquietaba a Galbraith: sabía que el universo de mujeres violadas era idéntico al universo de mujeres en general. Podían ser madres, adolescentes o prostitutas; vivir en mansiones o albergues para indigentes; ser vagabundas o tener esquizofrenia; ser negras, blancas o asiáticas; estar borrachas e inconscientes o completamente sobrias. Y podían reaccionar de mil formas distintas ante el mismo delito: ponerse histéricas o abstraerse; contárselo a una amiga o guardar el secreto; llamar a la policía de inmediato o esperar semanas, meses e incluso años.

La policía abordaba las investigaciones por violación de distintas formas. Aunque las violaciones eran uno de los delitos violentos más habituales, no existía un consenso sobre la mejor forma de resolverlas. Para algunos investigadores, el escepticismo era fundamental: las mujeres podían mentir, y a veces mentían, sobre su presunta violación. Se suponía que los agentes debían investigar las denuncias por agresión sexual con sumo cuidado. «No todas las denuncias están fundadas o acaban necesariamente en una acusación penal», advierte uno de los principales manuales policiales sobre el tema. Para otros investigadores —entre ellos los abogados, preocupados por los modos bruscos con que algunos policías tratan a las víctimas de violación—, la actitud primordial es mostrar confianza. «Empezar creyendo» fue el eslogan de una campaña organizada por un importante grupo de formación policial con el objetivo de mejorar las investigaciones por agresión sexual.

En el centro del debate hay una cuestión de credibilidad. En la mayoría de los delitos violentos, los policías se enfrentan a víctimas con lesiones evidentes. Sin embargo, las lesiones no suelen apreciarse a simple vista en los delitos sexuales. En un examen forense, una mujer que mantuvo relaciones sexuales consentidas puede presentar las mismas características que una mujer violada a punta de pistola. En las agresiones sexuales, la credibilidad de la víctima suele ponerse en tela de juicio tanto como la del acusado. Galbraith tenía su propia regla para enfrentarse a los casos de violación: escuchar y comprobar. «Muchas veces la gente dice: “Créele a la víctima, créele a la víctima” —sostiene Galbraith—, pero a mí no me parece la postura idónea. Creo que se trata de escuchar a la víctima, y luego corroborar o refutar su versión a medida que avanza la investigación».

Cuando Galbraith volvió al edificio de departamentos, una docena de agentes y técnicos pululaban por la escena del crimen. Galbraith, el oficial Marcus Williams, el oficial Matt Cole y una técnicade la División Científica, Kali Gipson, entraron en la casa. Williams buscó huellas dactilares usando cerusa y muestras de ADN con los hisopos, mientras que Gipson y sus colegas sacaban 403 fotos: cada interruptor, cada pared, cada prenda de ropa. En la calle, la policía también sacaba fotos y hurgaba en los botes de basura. Habían encontrado varias colillas fuera del departamento, pero Amber no fumaba, así que dos agentes, Michael Gutkey Frank Barr, rastrearon la zona en busca de más colillas: encontraron una en un cenicero en la puerta de un departamento cercano, otra entre dos coches y varias en el estacionamiento. Las recogieron todas y las introdujeron en bolsitas de plástico que luego llevarían a la comisaría.

Otros agentes indagaron por el barrio. En dos días, la policía de Golden llamó a todas las puertas del edificio de departamentos, sesenta en total, e interrogó a veintinueve personas. Al igual que los investigadores académicos al realizar una encuesta, los agentes usaron un guion para garantizar la coherencia: «¿Vio a alguien sospechoso por la zona? ¿A alguien que llevara una mochila o algún objeto extraño? ¿Algún vehículo desconocido en el barrio?». La agente Denise Mehnert llamó a treinta puertas de tres edificios distintos; empezaba por la planta superior e iba bajando. En un departamento, un hombre le contó que una noche, algunos días antes, había visto a un tipo «corpulento» atravesando el jardín del edificio con una lámpara. Un vecino de otro edificio recordaba una casa rodante que había pasado la Navidad estacionada en una calle junto al edificio. Otro hombre dijo que creía haber visto al dueño del vehículo; llevaba un sombrero de ala ancha y parecía «de mediana edad». Nadie recordaba a alguien que coincidiera con la descripción del violador.

Un agente encontró varias huellas en el patio trasero del departamento de Amber. Destacaba una huella solitaria, impresa en una zona con nieve crujiente. Gipson intentó hacer una réplica con cera para nieve, una sustancia que se pulveriza para crear un molde sin derretir la nieve. Sin embargo, la cera no cuajó, así que tuvieron que rociar la huella con espray naranja fluorescente, que al instante resplandeció sobre el fondo blanco, como si la hubiese dejado un astronauta en la luna. No era gran cosa, pero era algo.

Galbraith seguía dirigiendo a los investigadores. A última hora, un agente propuso hacer una pausa para ir al baño. «¡Hay que seguir trabajando!», insistió ella.