Es raro que se pueda fechar con tanta exactitud el nacimiento de un movimiento intelectual, político y económico pero en este caso es así. El neoliberalismo nació entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, en París, Francia, en el Coloquio Lippmann, dice Fernando Escalante Gonzalbo.

El debate tuvo como pretexto discutir el libro de Walter Lippmann, The Good Society, en el que se planteó la idea de reformar el liberalismo clásico. Entre sus asistentes se encontraron Walter Lippmann (único representante americano), Louis Baudin, José Castillejo, Friedrich Von Hayek, Robert Marjolin, Louis Marlio, Ludwig von Mises y otros intelectuales europeos que deseaban establecer una nueva doctrina que permitiera el progreso de una sociedad que permanecía bajo la sombra de regímenes totalitarios, explica el sociólogo y profesor del Centro de Estudios Internacionales en El Colegio de México, en su nuevo libro Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.

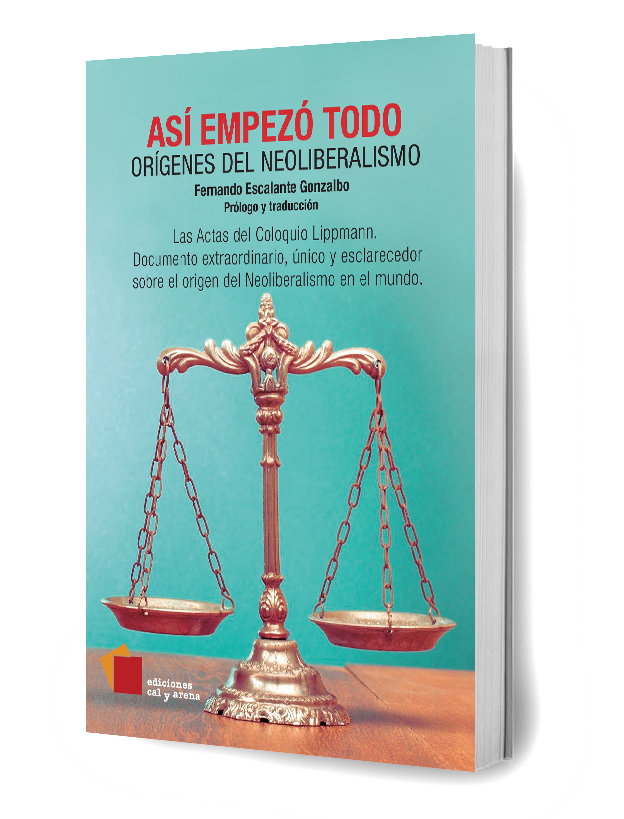

De ahí la importancia de esta obra —traducida al español con eficaz claridad por el propio Fernando Escalante— en el que se atestiguan deliberaciones, preocupaciones genuinas, consignas, ideas originales y no tanto; también sus cegueras y sus prejuicios. Por cortesía de Ediciones Cal y Arena, y en exclusiva para los lectores de SinEmbargo, se presenta aquí el siguiente avance.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).–La verdad es que se ha abusado del término [neoliberal] de tal modo que resulta prácticamente inutilizable, dice Fernando Escalante Gonzalbo en Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo, una obra que revisa esa doctrina política, económica e intelectual que surgió entre el 26 y el 30 de agosto de 1938 en París, en el marco del Coloquio Lippman.

«Desde hace tiempo [el término neoliberal] se emplea de manera indiscriminada, bastante imprecisa para descalificar ideas, programas, políticas de la derecha. Según el uso que se hace habitualmente del término, neoliberal puede ser casi cualquier cosa (…). El neoliberalismo existe. Es un programa intelectual perfectamente reconocible, muy distinto del liberalismo clásico. Un programa que de hecho se define desde un principio precisamente por oposición al liberalismo clásico. De eso se trató el Coloquio Lippmann», afirma el autor, quien es Sociólogo y profesor del Centro de Estudios Internacionales en El Colegio de México (Colmex), y quien también cuenta con estudios de Relaciones Internacionales en el Colmex, además de que ha impartido clases en la UNAM, el CIDE, FLACSO, el ITAM, en la Universidad de Chicago, en el Instituto de Estudios Políticos de Paris, y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, de Madrid.

Con la autorización de Ediciones Cal y Arena, y como cortesía para los lectores de SinEmbargo, reproducimos a continuación un fragmento de Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.

***

Nadie quiere hoy en día ser llamado neoliberal. El neoliberalismo tiene mala fama, la palabra, sobre todo porque se ha asociado desde hace mucho a la dictadura de Augusto Pinochet. No es del todo injustificado. En efecto, el Gobierno de Pinochet tuvo un equipo de asesores económicos, formados en la Universidad de Chicago bajo la orientación de Milton Friedman, que se llamaban a sí mismos neoliberales. Y que diseñaron para Chile una política económica de austeridad, privatizaciones, equilibrio fiscal, liberalización comercial. Por otra parte, en una famosa entrevista para El Mercurio de Santiago de Chile, Friedrich Hayek hizo un enérgico elogio de la política económica del gobierno militar.

El problema es que desde entonces la palabra vino a quedar asociada a una amalgama confusa de autoritarismo, capitalismo salvaje, gobiernos militares, conservadurismo católico. Y no es eso. Es frecuente también que se identifique al neoliberalismo con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, de los años ochenta. Nuevamente, está justificada la identificación, pero es inexacta. Ambos adoptaron en muchas cosas el programa neoliberal, Thatcher de manera más doctrinaria, Reagan más pragmática. Pero el neoliberalismo no es sólo el programa económico de la derecha conservadora. Se podría asociar de modo parecido a los gobiernos de Anthony Blair, Felipe González, Gerhard Schröder, Bill Clinton. La verdad es que se ha abusado del término de tal modo que resulta prácticamente inutilizable. Desde hace tiempo se emplea de manera bastante indiscriminada, bastante imprecisa, para descalificar ideas, programas, políticas de la derecha. Según el uso que se hace habitualmente del término, neoliberal puede ser casi cualquier cosa. Y por eso es frecuente que se piense, que se diga, que el neoliberalismo no existe –que es una invención de la izquierda, un espantajo. Por otra parte, por motivos de estrategia que no es difícil entender, los partidarios del programa neoliberal prefieren en general acogerse al amparo de una tradición larga, autorizada, prestigiosa, prefieren llamarse sencillamente liberales, y ubicarse en la estela de Adam Smith. No es exacto. El neoliberalismo existe. Es un programa intelectual perfectamente reconocible, muy distinto del liberalismo clásico. Un programa que de hecho se definió desde un principio precisamente por oposición al liberalismo clásico: de eso se trató el Coloquio Lippmann.

Las ideas que forman el núcleo del programa neoliberal estaban en el ambiente en los años treinta. Eran las horas más bajas del liberalismo. Las consecuencias de la crisis económica de 1929 habían sido devastadoras para la democracia representativa en Europa y para la idea del mercado libre. El ascenso del fascismo, del nacionalsocialismo, la presencia amenazadora de la Unión Soviética, la beligerancia de los partidos nacionalistas, el New Deal en Estados Unidos, todo parece apuntar en el mismo sentido: mayor intervención del Estado, politización de los mercados, planificación. Contra eso, que parece ser el espíritu del tiempo, se levantan algunos autores: Ludwig von Mises, muy tempranamente, también Louis Rougier, Lionel Robbins, Walter Lippmann. No tienen mucho en común, salvo la convicción de que es necesario recuperar el liberalismo, darle nueva vida, y que para eso hace falta un programa muy distinto del que habrían suscrito los liberales clásicos. En ese contexto, Louis Rougier, filósofo, profesor en la Universidad de Besançon, empresario cultural, fundador de la editorial Librairie Médicis, decide organizar en París una reunión que sirva para poner en contacto a esa dispersa colección de liberales –es agosto de 1938. El pretexto es la traducción francesa del libro de Walter Lippmann, The Good Society. La intención es fundar una organización que contribuya a la restauración del liberalismo. Invita a algunos de los más notables economistas y filósofos, también a empresarios, funcionarios públicos, entre los partidarios del liberalismo. Desde luego, Walter Lippmann en primer lugar, pero también Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Alexander Rüstow, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke, Louis Marlio, Auguste Detoeuf, Michael Polanyi.

PRESENTACIÓN

“Los ricos no son lo suficientemente ricos, los pobres no son lo suficientemente pobres…” La frase fue pronunciada por Ronald Reagan en un discurso de campaña en el lejano año de 1979. Ella sola abraza –es un verdadero concentrado– las ideas explícitas que nutrieron al Coloquio Lippmann. No es una vulgarización sino una certera derivación propagandística. Su crueldad no le resta eficacia y nos informa que aquellos hombres reunidos en París cuarenta años atrás fueron capaces de poner en marcha no sólo un nuevo corpus teórico, un tipo de pensamiento político, económico, filosófico sino que además, configuraron el espíritu de toda una época de la cual por cierto, todavía no escapamos.

Y cuando los estadounidenses votaron por Reagan y se convirtió en Presidente, actuó en consecuencia: retiró un buen número de servicios públicos, disminuyó prestaciones de ayuda social, subsidios al desempleo y fondos de pensiones para utilizar el dinero así ahorrado en rebajar los impuestos a los ricos. El eco de Lippmann hecho carne y política económica real.

No es asunto del pasado: ahora mismo atestiguamos una operación gemela, esta vez, protagonizada por el estrambótico presidente Trump: abolir el programa de sanidad es su consigna, la cobertura médica masiva reconocida como Obamacare. No importa que esto condene a millones de personas hacia una probable pesadilla vital, sobre todo si eres mayor, tienes problemas de salud o no cuentas con los recursos financieros suficientes para salir a flote.

Pero ¿por qué este tipo de políticas moralmente indefendibles, sin embargo, tienen carta de naturalidad, credenciales científicas, 10 aceptación y simpatía entre partidos, políticos, intelectuales e incluso entre ciudadanos de a pie? La respuesta viene de París (no de la estación Mont Pèlerin, en Suiza como algunos creíamos). No fue Hayek en 1947, sino Walter Lippmann en 1938, el monje conjurado en cuyo homenaje y nombre inició el movimiento que ha alcanzado influencia a una escala mundial y que llamamos neoliberalismo.

El Coloquio Lippmann –un seminario celebratorio del libro The Good Society– es el laboratorio del que emerge una doctrina que acabaría envolviendo nuestra época. La fragua que hizo una cultura. Por eso la importancia de este volumen –traducido al español con eficaz claridad por Fernando Escalante– en el que atestiguamos deliberaciones, preocupaciones genuinas, consignas, ideas originales y no tanto; también sus cegueras y prejuicios.

Es el propio Escalante quien reseña y hace la crónica de la encerrona en un estudio introductorio luminoso. Por eso quizás lo que importa señalar aquí es el balance de la marcha de aquella utopía: ya no la economía de mercado sino la sociedad de mercado cuyo primer think tank se consolidó en ese coloquio: el Centro Internacional para el Estudio de la Renovación del Liberalismo.

No se trata de volver al liberalismo clásico, porque resulta demasiado cándido, descuida las verdaderas amenazas que se ciernen contra la libertad, sobre todo contra la libertad que es la madre de todas las demás: la de vender y comprar. En palabras de Louis Rougier, organizador del Coloquio: “La pérdida de la libertad de transacción implica además la pérdida de todas las otras libertades: la libertad de consumir lo que se quiere, la libertad de elegir empleo o lugar de residencia, la libertad de reunión y asociación, la libertad de prensa y expresión”.

Una especie de marxismo enrevesado que ve en la “base material” la fuente de todo lo demás, especialmente de las libertades humanas, ni más ni menos. No ignoran a las masas, es decir, a los más pobres pero la conclusión para asistirles es muy distinta 11 a todas las fórmulas precedentes: si quiere en verdad ayudar a los desfavorecidos, hágase rico, despliegue negocios y habrá entonces menos pobres.

El coloquio es tan elocuente, tan plástico del carácter dogmático e incluso fanático de sus animadores, que en varias ocasiones se desprenden de cualquier refinamiento o lógica los matices que siempre exige la discusión política y social.

Años después, Keynes se lo hizo ver a Hayek de este modo:

Usted admite aquí y allá que se trata de saber dónde trazar la línea de la intervención estatal. Usted acepta que la línea debe dibujarse en alguna parte, y que el extremo lógico [políticas absolutas de laissez-faire] no es posible. Pero no nos da ninguna guía sobre dónde dibujarla… tan pronto como admite que lo extremo no es posible y que hay que trazar una línea, usted corrige su propio argumento, pero inmediatamente retrocede e intenta convencernos de que tan pronto como la línea se mueve una pulgada, necesariamente nos lanzamos en la pendiente resbaladiza que nos conducirá al precipicio del totalitarismo.

Esta visión del funcionamiento del mundo siguió dando tumbos, ensanchando y robusteciendo su corpus venido de aquel Coloquio. Por ejemplo, al inicio de los años noventa se constituye la teoría del trickle down effect, la teoría del goteo, formalizada así por Robert Nozick: “A cada quien de acuerdo con lo que beneficia a los otros”. Quiere decir: para que los pobres mejoren sus condiciones de vida es necesario que los ricos aumenten su propia riqueza.

Es creo yo, el principal eco teórico y económico que proviene del Coloquio Lippmann: la desigualdad es la premisa, no la consecuencia.

Sofisticado, el premio Nobel Simon Kuznets propuso en 1955 un modelo de crecimiento en el que la desigualdad en la distribución del ingreso aumenta “necesariamente” en las primeras etapas, cuando despega la transición de una sociedad agraria a una industrial. Las libertades básicas precisan de mayor desigualdad.

Otro economista ilustre, Nicholas Kaldor, sostuvo que “los impuestos para ser duraderos y sostenibles deben interferir lo menos posible en el ciclo de los negocios empresariales… es necesario construir una fiscalidad basada en la tasa al gasto más que la tasa al capital o a la propiedad, porque disuade el crecimiento, reduce los ahorros y la inversión”. O sea: la manutención del Estado descansará en los impuestos no redistributivos, aquellos que no afectan las rentas altas. Necesitan ser más ricas.

Luego, en épocas de shocks y crisis fiscales, llegó por fin el triunfo de Lippmann y los suyos, dueños ya de un corpus institucional, hegemónico y mundial: el Consenso de Washington y las políticas “centradas en la eficiencia económica”, con la aquiescencia del Tesoro norteamericano, el FMI y el resto de las agencias de financiamiento multilateral.

El problema central de la economía de los años setenta (como de los treinta, dirían los ideólogos del cónclave), tiene que ver con la intervención estatal, la regulación, el entorpecimiento de la acción de los mercados: La desigualdad que provocaban los planes de austeridad sería el costo a pagar para que, por fin, los países con Estados excesivos se incorporaran a la senda global de los mercados libres.

Esta enumeración de conjeturas más o menos fallidas viene al caso porque las políticas económicas en México, de una u otra forma, han estado atadas a las visiones y prejuicios de esas corrientes económicas. Kuznets, Kaldor, el Consenso de Washington (por no hablar de Arthur Laffer, con distinta respetabilidad intelectual, pero no menos influencia), todas, coinciden en el precepto esencial: el crecimiento necesita de la desigualdad.

El carácter hegemónico de estas proposiciones se expresa con especial crudeza en la política mexicana, pues ningún otro país en el mundo ha asimilado y llevado tan lejos y tan duraderamente el programa de la sociedad de mercado, anhelada en la reunión de 1938.

¿Quién podría imaginarlo? En todo ese periplo que forma parte del fin del cruce de siglos, a México le corresponde el dudoso mérito de haber sido la primera nación en la historia que aceptó recibir un préstamo de los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Tesoro Norteamericano) a cambio del compromiso explícito de materializar un catálogo de “reformas estructurales”, reformas nunca acabadas, siempre insuficientes, pero que aparecen ya esbozadas y a menudo desarrolladas en las discusiones del Coloquio (véanse los capítulos “El liberalismo y la economía de guerra”, “El liberalismo y el nacionalismo económico” y “El liberalismo y la cuestión social”, traducidos en este libro).

Si lo vemos bien, se trata de un experimento social que quiso cambiarlo casi todo. Nuestro país se convirtió en un laboratorio donde al cabo de treinta años se modeló otro tipo de sociedad, la sociedad de mercado, una sociedad autorregulada (supuestamente) que ha dado libertad a los intereses privados, los cuales sí sabrán armonizar lo que ni la política ni el imaginado “contrato social” ni los –a menudo caprichosos– proyectos sexenales pudieron.

El espíritu de esta época de ruptura se autoconcibe como una edad adulta en la que hemos abandonado las ensoñaciones igualitarias (que tan fácilmente se convierten en totalitarias, decía Hayek). Los arquetipos y argumentos de esta concepción son efectivamente internacionales y no solamente se afirman en el plano valorativo (el interés privado es lo único que realmente existe, lo único realmente administrable), sino incluso en un plano presuncional: nuestro modo de vida es inevitable y no hay alternativa posible (en la economía, en la política, incluso en la dimensión ética de los 14 individuos). Su numen tutelar según el cual las decisiones no pueden ser más que “racionales” y por lo tanto, tomadas en un vacío moral, pervive en la cabeza de altos funcionarios económicos, de empresarios, en los partidos políticos, en los medios, y en muchas universidades y escuelas de negocios. Por eso resulta doblemente afortunado el trabajo de Fernando Escalante: no solamente porque se traduce al español un debate intelectual exitosísimo en el tiempo y que se conoce poco, sino porque es aquí, en México, es donde su influencia intersecular ha dejado una de sus huellas más profundas.

Este libro El Coloquio Lippmann es además, la culminación de un programa de investigación interesante, ambiciosa, relevante que empezó con la Historia mínima del neoliberalismo, siguió con Se supone que es ciencia (ambos publicados por el Colegio de México) y alcanza ahora a las raíces más profundas, nada menos que al origen de una corriente que vino a replantear la idea misma de civilización.

No es que el neoliberalismo sea invulnerable o invencible, pero en México ha mostrado una fortaleza y una persistencia que asombra, dados los fracasos sociales constatables que acumula ya a lo largo de toda una generación.

Esta dificultad de cambio político intelectual es uno de los factores decisivos que han impedido un diagnóstico realista de nuestro tiempo y es un componente co-causal de los más graves problemas del país. Si nuestra sociedad se ha de mirar de otro modo, si va a forjar un nuevo consenso social y económico debemos leer atentos y hacernos cargo a plenitud, del programa de investigación que nos ha entregado Fernando Escalante.

–Ricardo Becerra L.

El coloquio tiene un éxito extraordinario. Las discusiones son tensas, diáfanas, apremiantes, y conducen, de la mano de Rougier y Lippmann, a la definición de una agenda y un programa de acción concreto para la recuperación del liberalismo. De acuerdo con eso se decide entonces la creación del Centro Internacional de Estudios para la Renovación del Liberalismo –y acuñar el nombre «neoliberalismo».

La primera reunión del CIRL se convoca en París, en enero de 1939, para preparar un congreso internacional que tendría que reunirse en el segundo semestre del año. Es fundamentalmente una reunión francesa: temas, preocupaciones, invitados franceses. La inminencia de la guerra permite que se reúnan liberales clásicos, neoliberales, partidarios del corporativismo, e incluso sindicalistas. El congreso nunca llega a convocarse. Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Pero la idea no se pierde. Apenas terminada la guerra hay un segundo intento de formar esa especie de internacional liberal. En esta ocasión bajo el liderazgo de Friedrich Hayek, con financiamiento de empresarios estadounidenses y suizos. La primera reunión, en Suiza, sirve para dar nombre a la organización: la Mont Pèlerin Society, que sigue viva hasta la fecha, y que ha llegado a tener más de 900 miembros. Pero ésa es otra historia. En lo que nos interesa aquí, 15 de los 26 invitados del Coloquio Lippmann estarán años después en la Mont Pèlerin Society.

LA PEQUEÑA HISTORIA

La pequeña historia del coloquio tiene su interés. Al parecer, a Lippmann no le entusiasma la primera invitación, porque entre los invitados que menciona Rougier están André Maurois y Paul Baudouin, director de la Banca de Indochina, ambos cercanos a movimientos fascistas, como el Partido Popular Francés, de Jacques Doriot. Finalmente, la presencia de Hayek y Von Mises lo convence. La coyuntura hace particularmente dramáticas todas las decisiones, la selección de los invitados es muy cuidadosa. El marxista austriaco Rudolf Hilferding manifiesta interés en asistir, lo mismo que el antiguo ministro socialista francés, Charles Spinasse, y ambos son rechazados por ser «demasiado políticos».

Finalmente se reúnen 26 personas. Todos son hombres, todos de Europa y Estados Unidos. Los alemanes y los austriacos están en el exilio. España está en guerra. Y todos saben que de un momento a otro puede desatarse una nueva conflagración europea –en realidad, lo único que se preguntan es cuándo se producirá. Saben que la guerra es inevitable.

En el detalle del coloquio hay cosas curiosas. Por ejemplo, la asistencia de Raymond Aron. Es el primero en la lista que registran las actas. Todos los historiadores que han escrito sobre el Coloquio Lippmann lo mencionan y algunos ofrecen detalles bastante concretos. Aron era un joven profesor, que había presentado su tesis de doctorado apenas unos meses antes. Parece razonable que se le invitara, porque tenía una estrecha relación de amistad con Étienne Mantoux y Robert Marjolin, y en sus textos de esos años sostenía algunas de las tesis básicas del coloquio. Ahora bien: no hay ninguna intervención suya registrada. En sus memorias, muy cuidadosas en esa clase de cosas, Aron no menciona en absoluto el coloquio (su biógrafo, Nicolas Baverez, tampoco). Sí dice, en cambio, que durante la guerra, en 1940, Robert Marjolin le presentó a Friedrich Hayek y los demás economistas del Reform Club8 . Y dice que en su primer viaje a Estados Unidos, en 1950, conoció a Walter Lippmann. No es sensato pensar que hubiese olvidado todo, tampoco tendría motivos para ocultarlo. No deja de ser extraño.

Otro caso interesante. Entre los invitados está el español José Castillejo. No es muy conocido, no tiene una obra de mayor importancia en Europa. Es especialista en derecho romano, no está claro por qué se le convocó. Tengo la impresión10 de que el invitado preferido hubiese sido José Ortega y Gasset, que además estaba en París en 1938. Las ideas de Ortega surgen una y otra vez en las discusiones del coloquio. Pero Ortega estaba enfermo, se sometería a una operación seria de la vesícula dos meses más tarde –aparte de que quisiera evitar comprometerse políticamente11. Conjeturo que se escogió a Castillejo porque era secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, encargada de promover la investigación científica en España, mediante un programa de intercambio con universidades europeas, y era además miembro de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual, de la Sociedad de Naciones. Y era importante que hubiese un español: España estaba en guerra, allí se enfrentaban el comunismo y el fascismo, era el lugar en que poner a prueba las ideas de todos: un caso ejemplar, al que recurren varios de los asistentes en sus intervenciones.

Las discusiones fueron intensas, a veces ásperas. Es claro que hay diferencias importantes en casi todos los terrenos. Y por eso son más notables, fundamentales, las coincidencias. Es difícil agrupar a los asistentes, no hay facciones ni grupos reconocibles, salvo acaso los alemanes, Alexander Rüstow y Wilhelm Röpke, en cuyos argumentos se perfila muy claramente el «ordoliberalismo». También hay una diferencia muy característica entre los funcionarios públicos y los hombres de empresa, como Auguste Detoeuf, Louis Marlio, en general con más sentido práctico, y los académicos, más doctrinarios. El dramatismo de la situación europea se siente a lo largo de toda la reunión, en la referencia sistemática al totalitarismo, en las alusiones a la guerra civil española –y acaso en la acritud que se nota en las discusiones entre austriacos y alemanes haya también un eco del Anschluss, que se había producido pocos meses antes.

PANORAMA DE LAS DISCUSIONES

Las actas de las sesiones están a continuación. Y el texto es muy claro, las discusiones se pueden seguir sin ninguna dificultad. Es una lectura asequible, con mucho sabor de época, y bastante entretenida además: no hace falta estorbarla con muchos comentarios. No obstante, se me ocurre que vale la pena ofrecer de entrada si no una síntesis, un panorama de los asuntos que se discutieron.

En el propósito general están todos de acuerdo desde un principio. Se trata de dar nueva vida al liberalismo, amenazado como está por el ascenso de los regímenes totalitarios. Para eso se ha convocado el coloquio. El problema consiste en saber qué liberalismo se ha de recuperar, y cómo. Las posturas difieren, hay matices que importan, pero en lo fundamental el punto de partida es una crítica muy explícita del liberalismo clásico. Para todos es un hecho que está en decadencia (es la expresión que emplean casi siempre). Algunos lo juzgan con más benevolencia, y piensan que no hay nada fundamental que cambiar: Mises, Rueff. Otros son mucho más severos, empezando por Lippmann, que lo descarta como anticuado sin darle muchas vueltas. Robert Marjolin, Auguste Detoeuf, piensan que las nuevas circunstancias lo hacen impracticable, Rüstow señala defectos «espirituales», también Louis Baudin.

En resumen, vienen a convenir en un programa que se desprende de dos premisas básicas. Primera, es necesario un Estado fuerte, que intervenga para proteger y garantizar el funcionamiento del mercado. Segunda, los derechos económicos deben tener prioridad sobre los derechos políticos. Las dos se explican de varias maneras, a lo largo de las discusiones. Lo interesante es que prácticamente ninguno de los asistentes tiene dudas. Bien: en esas dos premisas está contenido lo fundamental del programa neoliberal.

Louis Rougier lo explica con perfecta claridad al término de la primera sesión: «el criterio del liberalismo es el libre juego de los precios». Es claro que no es el liberalismo de Stuart Mill, ni el de Tocqueville o Cavour, o Benito Juárez. Es algo distinto, donde el funcionamiento libre del mercado tiene prioridad, y no puede estar sometido a las veleidades de la política. Es el neoliberalismo.

Aparte de eso, hay también un acuerdo básico sobre el modo de plantear el problema, como una disyuntiva clara, simple, definitiva, sin medias tintas: economía de mercado o economía planificada, la libertad o el totalitarismo. No es un asunto menor. Esa convención retórica, por llamarla así, va a ser un recurso frecuentísimo, y muy eficaz. Sobre todo porque pone la base para el argumento de la pendiente fatal, que hizo popular Hayek, en Camino de servidumbre, y que resuena en varias de las intervenciones del coloquio. La idea es muy sencilla: la menor interferencia con el funcionamiento libre del mercado es el primer paso en el camino hacia el totalitarismo, normalmente se empieza por algo pequeño, salario mínimo, control de algún precio, control de cambios, e inevitablemente se camina hacia la planificación central y la supresión del mercado.

La discusión sobre los monopolios es muy ilustrativa. De entrada, todos dan por descontado que la concentración es mala. Y es lógico, puesto que se supone que el buen funcionamiento de la economía depende de la competencia. Pero enseguida aparecen los matices. A Louis Marlio, empresario del aluminio, le parece que «la concentración de empresas es un fenómeno útil, favorable al desarrollo de la economía» –siempre que se produzca «bajo el signo de la libertad» y no como consecuencia de un privilegio legal. Nadie le lleva la contraria. Rüstow dice que hay una tendencia a la concentración por motivos económicos, «inmanente y legítima en un sistema competitivo», que no tiene nada que ver con la tendencia «monopolista, neo-feudal, predatoria» que depende del Estado; según él, el mercado produce «el grado óptimo de concentración», que nunca es el máximo. En contra de Röpke, Mises hace un alegato firmísimo en contra de los monopolios: «en un mercado libre no hay ninguna fuerza que conduzca a la formación de monopolios», de modo que los que hay son producto del Estado; después de las intervenciones de Marlio y Detoeuf, Rüstow propone distinguir entre «la tendencia natural de la economía hacia la concentración» y la formación de monopolios –el problema «no es el monopolio de producción o venta, sino la existencia de un precio monopólico».

Engarzado en la conversación sobre los monopolios hay un breve intercambio entre Auguste Detoeuf y Ludwig von Mises que resulta muy revelador. Se trata de la nacionalización de los ferrocarriles. Según Mises, ya no tiene sentido porque «las autopistas y… los aviones tienden a reemplazar al ferrocarril». En contra, Detoeuf argumenta que el Estado «no podía hacer otra cosa»: tuvo que hacerse cargo de ellos, cuando las empresas estaban en quiebra, «para evitar la ruina de una buena parte de la población». Me interesa el diálogo, un episodio menor en el coloquio, por el contraste entre los dos registros: en el nivel de abstracción de Mises hay una mercancía llamada «transporte», y da lo mismo quién o cómo la ofrezca, un avión o un automóvil son sustitutos del tren; para Detoeuf, en cambio, el ferrocarril es algo concreto: un hecho social que tiene consecuencias demográficas, territoriales, productivas –por cuyo motivo, la quiebra de las empresas amenazaba con arruinar a la mitad de la población francesa. No porque no hubiese transporte, sino esa forma concreta de transporte que es el ferrocarril.