Escribo una veloz crónica sobre el virus y no sé por qué recuerdo un cuento de Cortázar, aquel sobre los conejitos blancos incluido en Bestiario, uno de sus primeros libros. Me la encargaron en la redacción con la misma premura de siempre y además, para agravar el asunto, como si yo supiera de todo. “Aborde cómo ha reaccionado la gente ante la contingencia, qué medidas ha tomado, los cubrebocas, el gel, el aislamiento, todo eso”. Como tampoco puedo salir, me he servido de las redes sociales y pregunté a parientes y conocidos, hice lo que pude para asir lo inasible: el sentimiento de la población ante la amenaza del invisible bicho.

Las respuestas se repiten entre todos los enclaustrados por la pandemia. Sólo sale un integrante de la familia, por lo general el padre si no es mayor de sesenta. Lo hace, de todos modos, con cubrebocas y el propósito firme de guardar distancia, y al volver no establece contacto con su familia hasta no cambiar de ropa y untar gel desinfectante en ambas manos. Pese a los cuidados, sin embargo, todos los encerrados no dejan de sentir que los ronda el fantasma de la peste, que por las rendijas de las casas se filtra el mal intangible. Una señora, por ejemplo, dijo sentir permanentemente alguno de los síntomas: ayer moqueaba, hoy tose y mañana de seguro sufrirá dolor de cabeza, pero sospecha que todo se debe a una especie de, por llamarla así, hipersensibilidad desarrollada en estos días para autodetectar el padecimiento antes de que sea demasiado tarde.

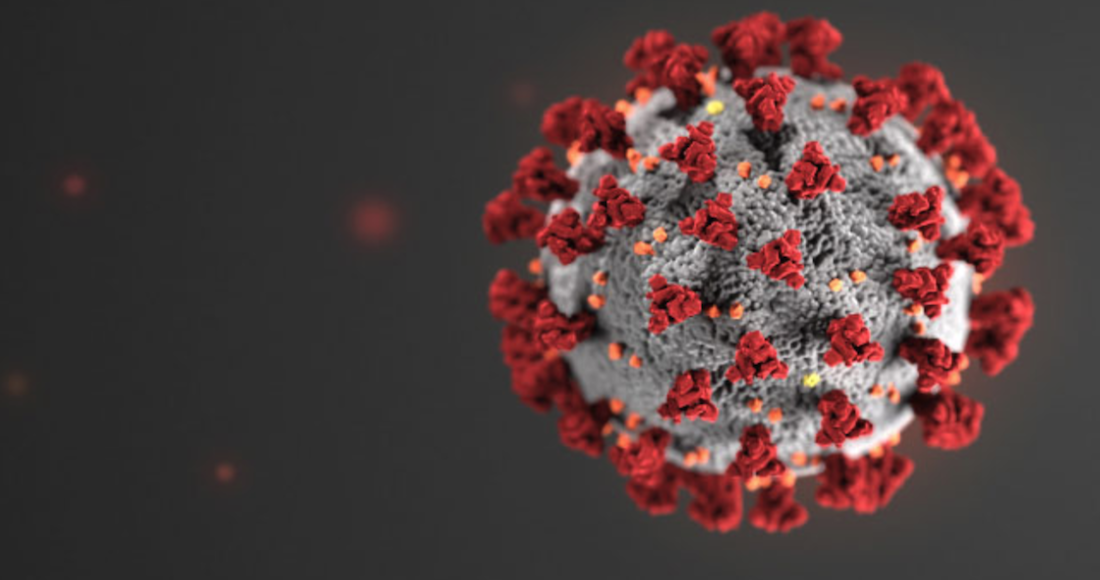

La paranoia colectiva me llevó a imaginar la presencia del virus como una sombra en el exterior. Imaginé, como lo han ilustrado muchos videos, su adherencia en los picaportes, en los pasamanos de las escaleras, en los botones del cajero automático, en la jaladera de los carritos dispuestos en el súper, en las monedas y los billetes del cambio. Leí lo que todos sabemos: que al hablar despedimos partículas que pueden contener el virus, un microorganismo algo pesado que por gravedad puede caer a dos metros de distancia. Leí también que el estornudo es más peligroso, pues disemina partículas más pequeñas y por ello capaces de navegar distancias menos cortas, hasta diez metros. Imaginé esas partículas voladoras, casi recién salidas de un estornudo, frescas y dispuestas a contaminar, lentas en su travesía, desesperadas por hallar un cuerpo humano en el cual alojarse. Imaginé, no pude no hacerlo, a ese virus atravesando la cuadrícula de una tela mosquitera hasta localizar un cuerpo humano, hasta encontrar a un tipo que, encorvado en su escritorio, escribe una veloz crónica sobre el virus.